|

| 【村上春樹著「謝肉祭(Carnaval)」】 |

そこには、ヴァイオリニスト、ダヴィッド・オイストラフ(David Fiodorovich Oistrakh)の重い表情の写真が載っていた。私は彼のその“眉間に皺を寄せた”重い表情から、目を離すことができなくなってしまった。その写真でオイストラフが弾いているのは、ロベルト・シューマン(Robert Alexander Schumann)の「トロイメライ」(“Träumerei”)なのだろうか――。

ルイ13世の「アマリリス」から始まり、ラモーの「タンブラン」、カール=ネッケの「クシコスの郵便馬車」、そして4曲目のシューマンの「トロイメライ」を聴いた。まことに古いレコードである。レコードは、百科事典『原色学習図解百科』(1968年学研)の第9巻[楽しい音楽と鑑賞]に附属している、クラシック・レコード集「名曲鑑賞レコード」(EP盤全6枚、全30曲)であり、その第1番目のレコードが、上記の4曲なのであった。

第9巻[楽しい音楽と鑑賞]の書籍の「トロイメライ」のページに、オイストラフが重い表情でヴァイオリンを弾いている写真があり、私は今これを眺めている――。

オイストラフの腹のこと

何度も言うように、その写真は、「トロイメライ」を弾いている時のものかどうか、定かではない。しかしながら、彼の表情が重いのは、私の今の心の重苦しさの反映となって、そうした印象に見えるだけなのかも知れなかった。

――オデーサ出身のユダヤ人であるオイストラフは、1923年、15歳でオデーサの音楽演劇学院に入り、音楽の基礎を学んだ。5年後にはレニングラード(現サンクトペテルブルク)にて、ヴァイオリンのソリストとしてデビュー。その後次々とコンクールで入賞を果たした。やがてリヒテルやカラヤンなどの名匠らと共演し、名高いストラディヴァリウスの「マルシック」を奏でた。ユーリー・ボリソフの『リヒテルは語る』(宮澤淳一訳/ちくま学芸文庫)を読むと、ピアニストであるリヒテルは、オイストラフについてこんな興味深いことを語っていたようだ。

《イ短調の小ソナタ(第14番D784)の第一楽章で、神は人間をどう造るかをあれこれ考えている。神は手に斧を持っている。支点となる場所、つまり腹と両足が造られる。これらがなくては音が聞こえてこない。ダヴィッド・オイストラフが望ましい音を出したのは、腹が丸く突き出たときだけだ、ちょうどブラームスのように、ね。これはオイストラフ本人も認めていた。彼にとって大切なのは腹だった。私の場合は、足。足の付け根だ。ゆったりと座るためさ》

(ユーリー・ボリソフ著『リヒテルは語る』「第2章 抵抗の魂(シューベルト)」より引用)

オイストラフはヴァイオリニストであり、指揮者であり、教育者でもあった。彼が指揮をして、グリーグの「ピアノ協奏曲イ短調作品16」でリヒテルと共演している。この場合、たとえそれを聴いたとしても、オイストラフの“腹の出っ張り具合”で全体の演奏が旨くいったかどうかは――判断できない。逆に、演奏が旨くいったように感じられれば、おそらく彼の腹は突き出ていただろう――ということは、微笑ましく想像できる。そんな彼は、1974年にアムステルダムで客死。66歳だった。私が幼年の頃に見たあの写真は、《晩年》にそれほど遠くない頃の写真だったのだろうか。

|

| 【学研『原色学習図解百科』第9巻[楽しい音楽と鑑賞]】 |

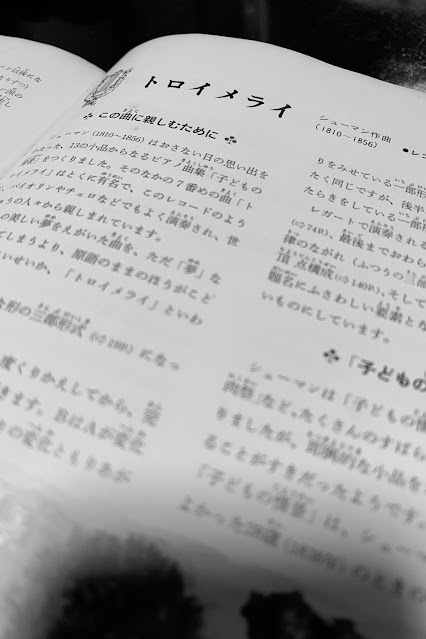

シューマンの「トロイメライ」

昼夜を問わず、一連の百科事典を見渡すこと、そしてそれに附属していたレコードを取り出して、少しばかり一心不乱にクラシック鑑賞を愉しんでいた幼少期の私にとって、シューマンの「トロイメライ」(『子供の情景』第7曲)というのは、あまりにも穏やかで、甘く、眠気を誘う曲であった。それはまさしく題名通りに、“子どもの夢心地の状態”が創出される美しい曲なのであって、今となっては、そうしたレコード鑑賞のひとときこそ、私の拙い音楽的感性の一助となった「至福の静寂」だったのではないか――と思われるのだ。

ちょうどその頃、宮澤賢治の『セロ弾きのゴーシュ』の童話も知った。

“ロマチックシューマン”作曲の、“トロメライ”――が、言うまでもなくロベルト・シューマンの「トロイメライ」であることぐらいは理解できた。しかしこの曲に対しては、シューマンという実在の音楽家の、ごくありふれた1曲に過ぎない、というような愚かしい誤解があったことも言及しておかなければならない。

シューマンについては、その本――第9巻[楽しい音楽と鑑賞]――に記されてあったような、妻(クララ)との恋愛が稀代の音楽家として珍しく成就し、音楽もまたそれにあわせて才華を発揮した云々によって知識が「簡略化と形式化」され、事実、そのような幸福な人物であるというふうに誤解してしまったのだ。別段この本が幼児の情操教育に向けられた絵本であるわけではないのに、あまりにも音楽家たちを神格化しすぎているきらいがあって、然るに、シューマンの場合、むしろこの程度で「簡略化と形式化」していた方が無難であると気づいたのは、次なる本を読んだ後のことだ。

村上春樹の小説「謝肉祭(Carnaval)」

見事にシューマンの神格化を引っ剥がしてくれたのは、村上春樹の『一人称単数』(文藝春秋)の中の、ごく短い小説「謝肉祭(Carnaval)」である。

この小説の結末までを、ここでことさら述べるのは避けたいと思う。――50歳を少し過ぎていた「僕」が、10歳ほど年下の、「醜い」女性と知り合う。知り合った場所は、クラシックの演奏会がおこなわれたサントリー・ホールで、プログラムはマーラーの交響曲であった。知人の紹介で「僕」はその女性と初めて出会い、その女性の「醜さ」の魅力に取り憑かれた。ここで言うこの女性の「醜さ」の魅力とは、いったいどういうことなのかについても、ぜひ直接、小説を読んでいただきたい。ここでは言及を避けることにする。

クラシック談義で意気投合してしまった「僕」とその女性――F*――は、「究極のピアノ音楽」について興味が及んだ。シューベルトのいくつかのピアノ・ソナタと、シューマンのピアノ音楽が文句なく素晴らしいという見解で一致はしたようだが、その中でも1曲だけ残すとしたら――という話題になったのだ。

無人島に持って行く、究極のピアノ音楽。

「僕」は、シューマンの『謝肉祭』――と言う。F*はそれを聞いて、にわかには肯定せず、「僕」を軽く問い詰めたりもする。しかし結局、F*もシューマンの『謝肉祭』を無人島に持って行くことに賛成、というより、あなた(「僕」)は、素敵な趣味をしていると感心し、納得する。こうして二人はその後、長い時間をかけてシューマンの『謝肉祭』について語り合う。それから、『謝肉祭』のレコードやCDを掻き集めて試聴し、『謝肉祭』がプログラムにあるコンサートにまで出かけていく。半年間も――。

二人のいわゆる『謝肉祭』“同好会”は、半ば他人が呆れるほどに度が過ぎていた。

彼女が「醜い」女性であるがゆえに、「僕」の妻はほとんど警戒心を抱かなかったようだ。“あなたの素敵なガールフレンド”とも揶揄するほど、妻は夫に対して何ら疑うこともなく、二人の日々の行き交いを(場合によっては密会も含めて?)許した。事実、その半年間、二人が「性的な関係」に身を挺すことは一切なく、会って話すことと言えば、シューマンの『謝肉祭』ぐらいであった。

|

| 【シューマン「トロイメライ」解説ページの中のシューマンと妻クララ】 |

シューマンの梅毒とクララとの関係について

F*は、能弁に、シューマンについて語る。若い頃に梅毒(syphilis)を患って、正常な精神ではなくなったことも――。謝肉祭は仮面をかぶる。陽気でお気楽な仮面の下には、彼らの本性というものがある。仮面の下の本当の顔。『謝肉祭』では、その両面を音楽的に表現しなければならないと彼女は言う。

シューマンは徐々に分裂症が進み、幻聴に苛まれ、幻覚すなわち「悪霊の存在」が見えるようになってしまった。天使の仮面の下の、悪霊の素顔――。

ロベルト・シューマンはロマン派と言われる。“音楽の詩人”とも言われ、文学にも才能を発揮した。

大学で法律を学んでいた頃、ピアノ教師のフリードリヒ・ヴィーク(Friedrich Wieck)と知り合う。当時9歳だった娘のクララ(後のシューマンの妻)とも知り合い、ピアノをヴィークから習うようになった。

若きシューマンは奔放で、社交的でもあった。この頃、ハイデルベルクでまことに若々しく、「遊蕩三昧」に明け暮れ、梅毒を患ってしまう。手や眼の部分にそうした(梅毒治療にともなった中毒症状も含む)徴候が表れ、彼は演奏家を断念し、作曲家を志すようになる。

第9巻[楽しい音楽と鑑賞]には、以下のような記述がある。

《シューマンは、はじめりっぱなピアニストになろうと思っていました。そこで、当時ピアノの先生として有名なビークという人のもとで、ピアノの勉強をはじめました。その練習は血のにじむようなはげしいものでした。しかし、それがかえってわざわいしたのでしょう。あまりにも指を酷使したために、指が動かなくなってしまったのです。指をだめにしてしまったら、もうピアニストになることはできません。なげきかなしむシューマンをやさしくなぐさめはげましてくれたのが、ビークのむすめクララでした。クララのやさしいことばを聞いているうちにシューマンの決心はかたまりました。「そうだ。ピアニストばかりが音楽ではないのだ。よし、ぼくはベートーベンやシューベルトのような作曲家になろう」》

(学研『原色学習図解百科』第9巻[楽しい音楽と鑑賞]より引用)

実際のところ、シューマンは、ヴィークの弟子であった18歳の少女エルネスティーネ・フォン・フリッケンと恋仲になる。『謝肉祭』の創作はこの時生まれた。やがてこの恋は終わりを告げ、すぐさまヴィークの娘のクララとの「恋仲」に鞍替えする(元の鞘に収まる?)。しかし、クララとの「恋仲」なり婚約を、父ヴィークは頑として許さないどころか、ひどく念入りにシューマンを遠ざけようとし、あらゆる手練手管を企てた。

そうしたクララの父ヴィークとシューマンの確執――この劣悪な近親関係がシューマン自身の、さも「悪霊に取り憑かれた」ような分裂症状をさらに悪化させていったと思われる――については、知識として広く知りわたっていることなので、こまかい話は割愛する。

考えてみれば、あれだけ若い頃に「遊蕩三昧」して身を汚してしまったシューマンを、クララの父親であるヴィークが、すんなり婚約を許すはずは――なかったのだ。音楽家としての将来が渇望された、天才青年シューマンの肉体に起こっていることをじかに見て取れば、それがいかに悲しい出来事であったか。クララとの「恋仲」を、親として認めるわけにはいかない、というのが常識的な筋であったとさえ思う。ただし、シューマンの《晩年》までを含めて、ピアニストでもあったクララのその献身的な態度は、まんざら事実性を欠いているとは思えない。

むろん、クラレンス・ブラウン監督の1947年アメリカ映画『愛の調べ』(“Song of Love”)でたっぷりと描かれているような、妻クララとシューマンの音楽的叙情に満ちた関係性は、あまりにも事実とはかけ離れた美談の産物となっている。唯一、あの映画で白眉と言えるのは、吹き替えのピアノ演奏者が、なんとポーランドのピアニストのアルトゥール・ルービンシュタイン(Arthur Rubinstein)だったということだ。

『謝肉祭』を聴きながら

残念ながら――というべきか、事の次第を知ってしまった以上、『謝肉祭』を聴いて美しい妻クララを思い浮かべることは――もうできない。できたとしてもそれは、クララへの当てつけがましい「悪霊の献呈」であるから、仮面をかぶった儀式の音楽は、本来的にやはり無人島に持って行くべきものではないのだ。

村上氏の小説「謝肉祭(Carnaval)」がどんな結末をむかえたか、一度たりとも何度も読み返してみると、案外面白いかも知れない。

そんな無人島に持って行くべきとした、「僕」が挙げたシューマンの『謝肉祭』は、ルービンシュタインの演奏であった。私はまだ、ルービンシュタインの演奏を探し当てていないから、これを聴いていない。

私が今聴いているのは、F*が掲げていた、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(Arturo Benedetti Michelangeli)のアルバムである。私の中でミケランジェリは、最高のピアニストであり、優れたプロフェッショナルの演奏家である。ドビュッシーのいくつかの曲を以前聴いて唸ったのだけれど、古今東西のピアニストにおいて、これほど優雅に演奏し誇らしく、聴いても尚誇らしく品位を感じる人は、ミケランジェリ以外いないのではないだろうか。

そう言いつつ、少しばかりの時間――それもほんの数分ほど――が経って、〈リヒテルがいたな〉と思い出した。

皆がシューマンの曲は難しいから避けている、と本気で思っているのは、小説の中の「僕」とF*だけであろうか。若い頃の悪行(背徳と言うにはまだ未熟すぎる)がきっかけで取り憑いた悪霊が、我が身と近親者に降りそそぐであろう「愛の化身」と表裏一体であることは認める。しかし、シューマンはもっと奥深い何かを秘めている人で、それがよく分かっていないから、とりあえずピアニストたちは皆、避けていただけではないのか。

子どものピアノの演奏会で、シューマンの「トロイメライ」を演奏することは、概ね私自身は、許容できる。それは無為な「トロイメライ」であるから。ゆえに、仮面をかぶった「トロイメライ」――むろんそれは大人のことである――がもう一つあることを、思い知ることも必要だ。

音楽は決して楽園の中から生まれることはなく、また恵まれた才能の中から生まれることもない。シューマンのことであれこれ思索していたら、そんなことをふと思った。

良き夫というのはこの世に存在しない。良き妻というのも、厳密にはこの世に存在しない。この世の仲睦まじい配偶者は、目の前の悪霊と常に対峙し続け、持ちつ持たれつの関係で日々の献身に愛おしさを覚える人のことである。我々は、「血を洗い肉を食う感謝」の祭りの中で、なんとか生き長らえている。決して、厳然たる「謝肉祭」には到達し得ないのだ。

コメント