|

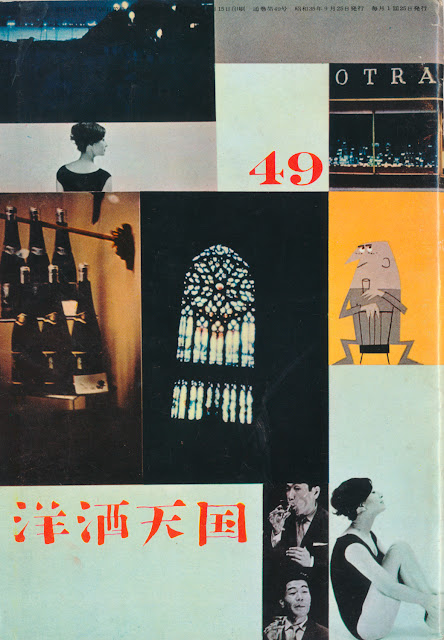

| 【酒飲みすこぶる歓迎『洋酒天国』第49号】 |

「毎晩、晩酌かい?」――。知り合いの方にそう訊かれ、おもむろに「ウイスキーを毎晩少し」と答えた。まさか今、〈ちょっとした心積もりで禁酒中なんです〉――とは言えず、その後会話は外連もなく流暢に弾んだ。

たった2週間ばかりではあったけれど、あの輝かしいアンバーの液体を見ずにその欲求を禁じた日々というのは、やはりどこか退屈なものであった。言うなれば、空を見ずして暗渠を歩いているような心持ちであった。〈どうだい、俺が酒を飲まないから、世の中どんどん悪くなっていくじゃねえか〉――。酒を飲まずして地獄に落ち込まずにいられたのは、柔らかな友らの交遊があったからなのだと、私はそう解すことにしている。日々は急速に過ぎた。

禁酒などと馬鹿なことをしていたら、酒にめっぽう詳しい『洋酒天国』がひどく懐かしくなってしまった。久方ぶりに手持ちのそれを、一冊開いてみたのである。

ところで知らない方もいると思うので、少々この本について解説しておく。

かつて作家・開高健が編集長をつとめた珍本奇本なる小冊子『洋酒天国』は、昭和30年代の壽屋(現サントリーホールディングス)のPR誌であった。

自社商品のヘルメス(リキュール系)やウイスキーのトリスなど、洋酒のPR記事の他、愛好家嫌厭家問わず作家や文筆家らの酒にまつわるエッセイ、コラム、特集もの、また日劇ミュージックホールのスターモデルが抜群のポーズをとるヌードフォトなど、いかにも昭和の趣のあるエロチカ系エッセンスを随所にちりばめた、傑作中の傑作本なのであった。当時この本はトリスバーに据え置かれ、およそ8年のあいだ、ほぼ毎月発行されたのである。

当ブログでは、『洋酒天国』の全号(第1号から第61号の合併号を含めた計60冊)を蒐集し読み漁って網羅してきた。こちらもおよそ9年がかりの力業である。えっちらほっちらと入手困難な珍本をどうにかこうにか掻き集め、奇跡的に全号踏破することができたのだ。

ブログのラベル・リストにある“洋酒天国”をクリックすれば、これらのトピックを全て読むことができるので、興味のある方はぜひ“ヨーテン”フリークとなっていただきたい。ブログ内検索で1号とか10号とか打てば、その号が出てくるのでお試しあれ。サブカルとしてこれほど強烈な個性を秘めた本は他になかろう。

前置きが長くなって恐縮である。

私が久方ぶりに手にしたのは、第49号であった。この号を初めて紹介したのは8年前になる。どういうわけだか、謎めいたカクテルのトピックと、俳優・牟田悌三さんの一芸についてだけ短く終始してしまっていた。なので今回は特別に、この号のそのほかのページを紹介していきたいと思う。

|

| 【折り込みは矢代杏子さんのセミヌード】 |

カラーテレビと所得倍増

第49号(洋酒天国社)は昭和35年9月発行。ちょうど戦後の日本が高度経済成長期を駆け上がっていた時代であり、この年の9月、自由民主党が「所得倍増」の新政策案を打ち出す。12月には第二次池田内閣が成立し、「所得倍増」の“10年計画”が決定された。カラーテレビの本放送が始まったのも9月で、新時代のメディアの機運が庶民のあいだでひしひしと、娯楽を中心に渦巻いていたのだった。

“MISS FRUITERER”と題されたグラビア・セミヌード・フォトのモデルは、矢代杏子さん。日劇関連かそれ以外のモデルさんであろうかと思われるが、この方の“プロフィール”がわからず、依然としてバスタオル姿の艶やかな肉体と美貌は謎を秘めたまま、私の中で燻っている。

それと同じくして、大島渚監督の『青春残酷物語』(主演は桑野みゆき、川津裕介)はこの年公開の映画であるが、今となってはこの映画の批評も、あちらこちらで散見できるものの、批評そのものが現代日本人には不向きなのか、「無軌道」な若者――という象徴的な表現以外にこの映画の何たるかを示す箴言たる示唆は見当たらない。ある意味、この映画も時代の流れのせいで、確たる“プロフィール”が抜け落ちてしまったのである。ただし昭和の「戦後」という時代そのものが、「無軌道」以外に表せる言葉を見失っていたのかもしれない。

|

| 【境田昭造氏の一コマ漫画「森のキューピッド」】 |

「秋です 旅でも いかがです」というタイトルから始まる企画モノ。のんびりとした横山泰三氏の画がいざなう。5人の漫画家による面白い一コマ漫画、「旅行案内」、門間直美氏の「薬の酒」、岡部冬彦氏の「ヨーロッパ飲みある記」が掲載されている。

境田昭造氏の一コマ漫画「森のキューピッド」は、なかなか飄々としていて時代の風俗の的を射ている。「射っていかない、一発十円だよ」と洒落て、継ぎ接ぎだらけのシャツを着たひとりの子どもが、裕福そうな洋装の若いカップルを捕まえて、これから矢を放とうというわけである。的には、映画、ジャズ喫茶、トリスバー、ナイター、ビヤホール、そして温泉マーク(♨)と、どれに当たるかお楽しみ、デートコースはこれでお決まりですといった魂胆で、むろん温泉マークがオチとして効いている。

温泉マークはあの時代、単なる浴場を指す以外にもう少し深い意味があることは、年配の方なら誰でも知っているであろう。知らない方はお調べてみて下さい。

|

| 【門馬直美氏のエッセイ「薬の酒」】 |

ウンダーベルクは薬酒?

名著『音楽の理論』(講談社学術文庫)で知られる音楽評論家・門馬直美氏が、当時まだ海外旅行が庶民の羨望の的であった頃に、その職業柄、あちらこちらの外国を渡り歩いていた証左を克明に記したエッセイが、「薬の酒」である。この人の場合、酒を求めて外国に旅しているといっても過言ではない。

《酒は百薬の長といわれてきている。医薬にかけては誇り高かったドイツに、胃のための酒がある。ウンダーベルクというのがそれだ》

(『洋酒天国』第49号「薬の酒」より引用)

そんな書き出しで、このエッセイは始まっている。

この酒好きの門馬氏が、ウンダーベルクなどの酒を大量に買い込み、いざ羽田の税関で「酒類は瓶6本まで」――という規定があるのに見ざる聞かざる言わざるで度外視して持参したところ、この方どうもこの手の機転がすこぶるよろしいようで、ウンダーベルクはドイツの胃の薬です――というような屁理屈をとうとうと喋って、なんとかかんとか税関を通ってしまったという話。

“胃のための酒”=ウンダーベルクとは、いったいどんな酒か。

坂口謹一郎氏の『世界の酒』(岩波書店)にも記されていないが、ウンダーベルク(Underberg)はドイツの薬味酒あるいは薬草酒といわれる混成酒で、アルコール度数は44%。香草類をスピリッツに配合した苦い酒である。

むろん日本でも、いまでも販売されている。門馬氏がいう“胃のための酒”はハッタリでもガセでもなんでもなく、二日酔いや消化促進に効果があるのだという。ただし、大量に買い込んでたらふく飲むというのは薬にはならないから、そういうのは論外だ。

|

| 【岡部冬彦氏のエッセイ「ヨーロッパ飲みある記」】 |

旅行中の酒酔い

「ヨーロッパ飲みある記」は、『アッちゃん』や『オヤカマ氏』などで知られる漫画家・岡部冬彦氏による、文字通りヨーロッパを旅して飲んだ紀行文である。

ところで私が小学生だった1984年頃、『女の子と男の子の本3 ふしぎ! 男の子のからだとこころ』(文・小形桜子、三井富美代、江崎泰子/ポプラ社)という性教育本があってたいへん懐かしい。

実はこの本のイラストを担当したのは、おかべりかさんという人で、なんとおかべさんの父親が岡部氏なのだ。どちらにしても画がたいへん柔らかく、親しみやすく、ほのぼのとしているところで、なんとも親子の共通点があると感じた。

ちなみに、岡部氏の「ソニー坊や」はあまりにも有名すぎるが、個人的には『キンダーブック』で知られる「へりこぷたーのぶんきち」(文は阿川弘之)が好きである。

「ヨーロッパ飲みある記」では冒頭、岡部氏が撮影したロンドンやベニスなどでの紀行写真が並べられていて、その旅の情趣をよりいっそう鮮明にしてくれている。

要するに古今東西の酒というものには、ガッツリ系とマイルド系という二通りがあって、例えばモンマルトルの料理店で飲んだブランデー(フランスのフィーヌ)は、とても軽かったという。曰く、《味がまるいというのか、とにかく重っくるしくない》。バーなどに置いてあるブランデーはどっしりとした重さがあり、料理店にあるブランデーは食後に愉しむ軽いブランデーということになるわけだ。

このように酒は、全て二通りの「重い酒」と「軽い酒」というのがあり、ビールではヘルレス(ミュンヘンのヘレスのこと)とドゥンケル、ブドウ酒でいうと白ワインに赤ワイン、日本酒では辛口と甘口といった《身構えて飲む酒》と《ただなんとなく飲む酒》の二種類があると、岡部氏の持論が続く。

バラツクと旅の風情

岡部氏はウィーンで、バラツクという酒を飲んだという。

はて、バラツクとはいったいどんな酒のことか――。

一瞬私は、中東のアラック(アブサンに近いリキュール)を思い浮かべてみたのだけれど、これはやはりBarack、つまりパーリンカ(Barack pálinka)のことのようである。

バラツクはチェコ産のジプシーの酒――と岡部氏は称している。ハンガリーなどの東欧の酒として知られるアンズ(アプリコット)を原料とした蒸留酒であり、水のように透き通り、アンズの香りがなかなかしっかりとしているらしい。

《これをワイングラスにナミナミと注ぎ、その上にレモンの薄い輪切りを蓋のようにのせ、その上にコーヒーの細かくひいた粉を盛り上げ、さらにその上にトウガラシの赤い粉を盛る。それをレモンごとつまんで口に入れ、一気にグラスをあおる》――。

酒としては只事でない飲み方であるが、さすがに岡部氏も《半日ぐらい口中がホワンホワンとしている》といって満足したようだ。

岡部氏の持論は酒のみならず。旅先の酒酔いの気分についても言及していて面白い。

酒を飲んで酔いが回ってくると、海外の土地であっても、なんとなくそこが酒場としての銀座や新宿らしくなり、よそよそしさが消えるのだという。そうなると、次に感じるのは悲しさであって寂しさであって、涙が出るらしい。同時に嬉しさや楽しさも湧いてきて一緒くたとなり、充実感に溢れるという。心底、酒が好きな性分だということが、このことからもよくわかる。

こうも述べている。

しらふでは絶対迷うことなくホテルなどに帰ることはできないが、酔っていると不思議と無抵抗に、ハシゴをするような気分でホテルへ帰れるのだ――。こうした岡部氏のとうとうとした文章を読んでいると、あたかもあの画の柔らかさの正体のようなものが見えてきた気がして、なるほど合点がいった。

§

こういう酒の話のエッセイを読みながら、私自身も酒を飲んだりしていると、気分がすこぶる晴れやかになる。ただ、時代はどこに迷い込んでしまったのか、21世紀の息苦しい現代事情の折に、こういった風情のゆるりとした「酒飲み話」が現れないことは、なんとも哀しいではないかとも思えてくる。古い“ヨーテン”本を読まなければ、人情を含めた確かな酒の知識にありつけないなんて、世も末であるといいたい。

時代は新しければいい――ということではないことを、「酒飲み話」から痛感する。古き良き『洋酒天国』の情趣に、わたしはずっと浸り込んでいたい。あなたもゼヒどうぞ。そういってあなたを誘惑することは、多少の理性と節度が必要であるけれど――。

コメント