|

| 【自宅の書棚にあった『岸辺のアルバム』の文庫本】 |

人生の折り返し地点を過ぎると、若い頃に読んだ書物にもう一度ふれてみたくなるものである。

自宅にある書棚の一番奥に、本の背が鶯色から白く剥げ落ちてしまった文庫本が、一冊詰まっていた。10代後半から20代前半にかけて、むさぼり読み耽っていた漱石や三島由紀夫の新潮の文庫本らに押しのけられ、隅にポジションを固められてしまっていた一冊の角川の文庫本――それは、山田太一著『岸辺のアルバム』だった。

漱石や三島の本を買っていた頃に押しのけられているわけだから、その本もその頃に買ったと思われる――。現に、後ろの見返しからパラパラとページをめくれば、昭和五十七年初版、平成二年六月に二十版発行と表記されている。

平成2年は西暦でいうと1990年なので、買ったのはそれ以後の近年ということになる。しかし、山田太一著『岸辺のアルバム』は、ほとんど読んだ形跡もなく、読み耽った記憶もない。

ただし、買った事由については、だいたい見当がついている。

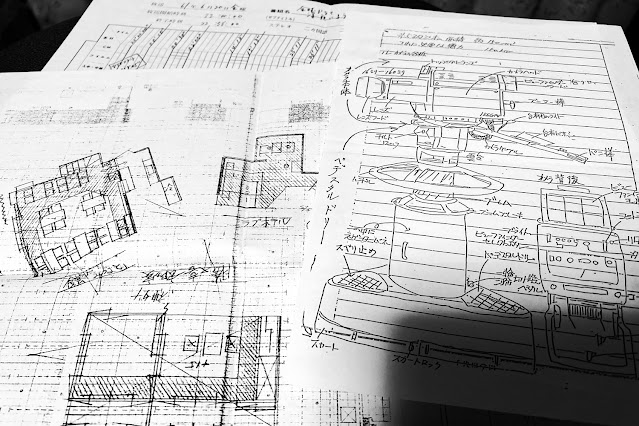

その当時通っていた専門学校(千代田工科芸術専門学校)の講義の一つに、テレビドラマ制作にかかわる基礎知識を学ぶ講義があった。講師はTBS系列のテレビドラマの下請け会社に従事したスタッフの方で、いくつか緑山スタジオの資料を配付していただいたことがあった。今となっては、講義録のノートを含め貴重な資料であり、個人的に今でも大事に保管して所有している。

当然のことながら、TBS系列のテレビドラマ史で燦然と輝く伝説の――ある意味においては禁断の――ドラマ『岸辺のアルバム』に関して、その講義の中でそれが取り上げられたであろうことは、簡単に推測できるのである。

つまり、そういう経緯の中で、ドラマ制作の参考資料映像として、ドラマ『岸辺のアルバム』を観、シナリオの元となった原作本を一応買い求めたことは、私の行動癖から考えて、まあおそらくそうなのだろうということはいえると思う。

そうして今、このような原作本にかかわる事由を思い出し、ドラマ『岸辺のアルバム』を再び観返したわけである。まさしくこれが、『岸辺のアルバム』シンドロームのはじまりなのであった。

|

| 【専門学校の講義で配られた緑山スタジオの制作資料】 |

鮮烈なる家庭劇

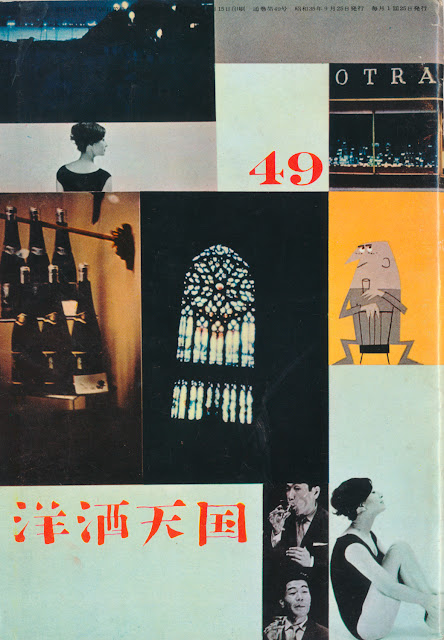

70年代を代表するアメリカの女性シンガーソングライター、ジャニス・イアン(Janis Ian)の物思いに歌い込める「Will You Dance?」。そのジャニスの歌声が、耳にこびりついて離れない。

私の中で、あの家族「田島家」の――すなわち東京多摩地域東部の狛江(こまえ)市の一角で展開された悲喜劇ともいえる――あらゆる顛末の残像が、もはや光点の摩擦となって永遠に続くのではないかと思うくらい、そのジャニスの歌は頭から消えないのであった。

「Will You Dance?」とともに、空撮映像の多摩川の全景が刻み込められてしまった…。“岸辺のアルバム”シンドロームである。それが一向に消える気配を見せないのだ。確かにあれは、鮮烈なテレビドラマであった。

『岸辺のアルバム』――。山田太一原作・脚本。

放送は1977年6月24日から9月30日。毎週金曜22時枠(54分/全15回)。主演は八千草薫、杉浦直樹、中田喜子、国広富之、竹脇無我、津川雅彦。

1977年当時、私はまだ5歳であった。夜の10時台のテレビドラマをじっくりと観ているはずはなかった。

ごくごく平凡な家庭に育ち、家族のありようを素朴に見つめていた長男・繁(国広富之)は、大学受験を控えた高校3年生である。彼がまだ何も知らないあいだに、家族の営みはそれぞれが仮面をかぶったまま、温和な情景から遠のいていき、いよいよ彼らの正体に気づき始めた時には、一家の平凡らしさは家庭という装置の中で既に灰燼と化していたのである。

そうして、悲劇の序曲が鳴り響く。

仕事に夢中で家庭を顧みない夫・謙作(杉浦直樹)に退屈していた妻・則子(八千草薫)は、偶然にも魅力的な紳士・北川徹(竹脇無我)と出会い、幾たびかの逢瀬の末、不倫関係となる。

私立大英文科1年の長女・律子(中田喜子)は、ありふれたノンポリのリベラリストといった感じで、裕福なお嬢様風の友人・丘敏子(山口いづみ)に羽目を外した遊びを教わり、やがて外国人の留学生チャールズ・スタイナー(ジョン・ホーランド)と肉体関係になる。

その一方で無邪気な繁は、お転婆で少しばかり気性が激しい女友達の雅江(風吹ジュン)に振り回され、受験勉強ははかばかしくなく――やがて試験に失敗して浪人となるのだが――思春期を過ぎた頃に発生するモラトリアム特有の不安定な気分で七転八倒しているだけであった。

やがて訪れる彼らの不幸は、多摩川の水害であった。多摩川の氾濫で堤防が決壊し、家が倒壊して押し流されていく。「核家族」としての拠点をあっけなく喪失してしまうのだ。

念のため、実際に起きた多摩川水害について、Wikipediaを参照してごくごく簡単に説明しておく。

1974年9月1日に狛江市に起きた水害として、民家が流出したため、民事裁判で被害者の住民と国が係争した云々が記載されている。中心気圧960hPa、風速40mの大型台風(台風16号)の豪雨により、多摩川が増水し、警戒水位を超え、周辺住民は小中学校へ避難を余儀なくされた。その日の夜9時45分、本堤防が決壊。一部の民家が押し流され、3,000平方メートルの宅地が濁流にえぐられ、住宅19戸を失った。以後の詳細及び係争については割愛する。

生活拠点としての家が無くなり、「田島家」は否応なくゼロ地点に立ち戻される――。家族におけるゼロ地点とはいったい何か。このドラマの最終回のエンディングは、終わりではなくあくまで出発点なのである。むろん、「田島家」のその後は、いっさい描かれることはない。

|

| 【草花に喩えれば可憐なスミレといった感じのジャニスの歌声】 |

日本人の家族のかたち

私が小学生時代を過ごした80年代前半の話になるけれども、級友の家に遊びに行くと、ほどなくして甘いジュースであったり、お菓子であったりを子ども部屋に差し入れてくれる母親の存在が、決して珍しくはなかった。その時代、ほとんどの母親が、専業主婦だったといっていいのではないか。

少なくとも私はその頃、自分の母親が共働きだったせいもあり、級友の母親がそうした専業主婦で家に居るということが羨ましいと思うことがあった。「女性が家庭を守る」という建前の中、そうした家庭の女性が、どんなふうにして昼間の毎日をやり過ごしているかなど、想像すらしなかったものだ。おそらくそんな無頓着は、ドラマの中の繁と同じだったはずである。

ドラマ『ふぞろいの林檎たち』のプロデューサーで知られる大山勝美氏が、山田太一著『岸辺のアルバム』(角川文庫)の本に、寄稿文を書き下ろしている(「解説―『岸辺のアルバム』と山田さん―」)。

その寄稿文の中で大山氏は、次のようなことを述べている。

《テレビドラマの世界で、「『岸辺のアルバム』以後」という言葉が使われることが多い。いわゆるホームドラマを辛口に変質させたという意味でである》――。

業界用語的な俗な言い方で、彼らを“テレビ屋さん”といったりするが、彼らの着眼点はあくまでドラマの作風を客観的にとらえたものであり、時代の波に押されてホームドラマが変容し、辛口になった――というドラマ史の変化を創りだしていったのは、何を隠そう山田太一氏である、という言い方もできるだろう。むろん大山氏はそういうことを述べている。

しかし“テレビ屋さん”という立場からの着眼点=視点を変えれば、ホームドラマが辛口になったというよりも、世の中の「核家族」のありようそのものが、辛口になったということではないだろうか。

「核家族」という社会の事情における家族形成において、親の親がその家に居ないということで、主婦はこっそりとその鉄格子の鍵を開け、隠し持っていた自由なる翼を広げ、主婦という理不尽な肩書きをとりあえずいったんは捨てる。そして、開放的な世界へと飛びだしていく。

むろんそれは、自身が好む趣味であったり慈善活動であったりスポーツであったりするけれども、時として、ある少数の方々においては、「不倫」という途方もない願望の、そのアクティブな大人の快楽に手を伸ばすことさえありうるのだった。

ドラマの中の則子は、はじめは躊躇しながらも、かよわい動機でその大空を羽ばたいていくが、次第に風を読み、自然法則のなんたるか――すなわちそれを「性の欲望」という――を知覚し、自己を鉄格子の中で縛りつけていた鎖――これを別の言い方で専業主婦という――を放ち、これまでの規定の人生観の範疇を飛び越え、悦楽を手にする。

それを手にした時の、いや感じた時の彼女の心と表情の一瞬は、まさに女であった。禁断であるがゆえに、束縛からの解放感、あるいは精神的な充足感ははかりしれないものであり、侘しくしていた肉体への褒美としてしか、自身の突飛な行動を解釈できないものなのであった。

とどのつまり、ホームドラマの演出なり表現が辛口になったということではなく、世の中の家族のありようこそが、不気味なほど自由自在で放埒となり、互いに干渉しない無機質無責任の辛辣な生活になってしまったということである。

§

ただし、私が『岸辺のアルバム』のドラマが好きで何度も繰り返し鑑賞するのは、そういう家族の剥き出しのありようを覗き見したいがためでは決してなかった。尚のこと、家族について翻って考えてみようというような道徳心を掻き立てられたからでもなかった。

そこにジャニスの歌があり、則子さんという女性がいて、酔っ払って帰ってくる謙作という家父長制を重んじる昭和一ケタの男がいて、頼りない高校生の繁と、家庭に波乱を掻き立てる姉の律子がいて、あるいはもっと繁の友達であるとか高校教師であるとか、多摩川の土手であったり狛江市の町の風景であったり、さまざまな存在が愛おしいからにすぎない。そう、愛おしさである。

言い換えれば、21世紀の現代日本は、その愛おしさの全てを見失い、というより身売りしてしまったといっていい。つまりすっからかんである。

互いが互いを掻き立てることもなく、夢もなく、希望もなく、家族意識は希薄で、没とした町の風景があるだけだ。知識欲もない。教養主義もうっぱらってしまった。時間だけが、無邪気な時間という天使だけが寄り添ってくれて、やけに笑顔を振りまきながら過ぎていく。

そう時間だけが親しく密接な友となる。深刻なまでに。やがて死を向かい入れる時間だけが、ひとしく刻一刻と過ぎていくのだ。

『岸辺のアルバム』シンドロームとは、私が創りだした幻影に過ぎないのだろうか。

右を見ても左を見ても、どちらも幻で、精彩がない世界に見える。

辛口のホームドラマの成れの果ては、今まさに我々が体験している世界なのだ。ゼロ地点から一歩も踏み出せない、恐ろしい時代に生きている。

崩れる直前の家の中から、笑顔しか見せてはいない家族写真のアルバムを持ち出すことが関の山であり、そこから一歩も前に進むことができないのだった。

いや、わずかに前進することはできるだろう。一歩進まなくても、半歩でも、半半歩でもいい。やってみるしかないと言い聞かせて、本当に愛おしい愛おしさを見つけてみようじゃないか。そう、愛おしい愛おしさを。

追伸:過去のツイッター時代の『岸辺のアルバム』関連のツイートはこちら。

コメント