|

| 【五味彬『YELLOWS Americans 1.0』】 |

90年代に一世風靡したヌード写真集の伝説的至宝、写真家・五味彬氏の“YELLOWS”シリーズについて永らく追い続け、前回は中国人女性版『YELLOWS 3.0 China』を取り上げた。今回は、その双璧ともいえるアメリカ人女性版『YELLOWS Americans 1.0』を取り上げてみたい。ちなみにこちらの初版は1994年で、『YELLOWS 3.0 China』よりも先行である。

前回書き綴った『YELLOWS 3.0 China』は、撮影そのものが困難を極め、いわば脂汗をひたすら掻くような政治的配慮をめぐった一種の陰謀譚――ハードボイルド的硬派なアドヴェンチャー――が多分に含まれていた。中国ではヌード撮影は厳禁で、捕まれば懲役刑となり、笑い話では済まされなかった。今はどうか知らない――。ここ最近、行き過ぎた行動規制(禁制といっていい)を強いられたゼロコロナ政策も、一般市民の反発を買い、あちらこちらで抗議デモが起きて状況は一変した。中国における政治的策略の頑なさは、ポストコロナ時代の流れの中で、民意反映への転換点をむかえたと言わざるを得ないが、まだ先行きは見通せない。

最もイエローズらしいアメリカンズ

アメリカ人女性版『YELLOWS Americans 1.0』は、そのような国の国家的な横暴さとは無縁のところで、五味氏の撮影をめぐる苦渋の脂汗は表向き滲ませておらず、ロスでの撮影は実にあっけらかんとしていたようだ。

私は今、『YELLOWS Americans 1.0』の初版(大判)を眺めている。非常に重く分厚い本である。

あくまで主観になるが、これまで紹介してきた“YELLOWS”シリーズにおいて、私が〈最も好きだ〉といえるのが、『YELLOWS Americans 1.0』なのである。写真作品のディテールと質感を含めた出来映え、本の体裁としての確固たるディグニティ、人種を網羅したヌード・カタログ的包摂性の圧倒的な魅力――などなど。どれを取っても抜け目がない。

厳密には、イエローズではないのだ。アメリカンズである。しかしこれこそが、真の意味でイエローズの本質を貫いているというのは、まことに奇妙なことだ。そこはかとなく、アメリカンズが「人間ヌード」の叙事詩として大きな存在であることの証明ともなっており、このことはあらためて認識しておかなければならないと思われる。

|

| 【モデルとなった100人のアメリカ人女性】 |

わいせつの壁を越えたケの話

ところで、初版においてこの写真集の解説を寄稿している作家・博物学者の荒俣宏氏と、当時京都大学理学部助教授・理学博士の肩書きであった片山一道氏(京都大・名誉教授)の、その秀逸なる多角的な論説を読むことができる。

荒俣氏の解説「五味彬“Aprés-Yellows”の裸体に寄せて」では、まず前作の『Yellows 2.0 Tokyo 1993』の出版の経緯について触れ、その出版が難航した最大の障害が、露出したモデルのヘア(ピュービック・ヘア)の修正云々にあったと言及し、《五味氏の撮った写真がエロティシズムを主体としたアート作品である、というひとつの誤解から生じた》としている。

五味氏はもともと、“YELLOWS”を医学的あるいは人類学的資料写真のように撮ろうとしたが、《日本人が日本人を撮るというコミュニケーションの調和性が原因》となり、アート写真の側に着地した。その結果、モデルのヘアの露出はわいせつか否か、芸術か否かという踏み絵が用意されてしまった――と述べる。この際、新しいメディアとして社会に受け入れられたのが、CD-ROM形式であったとも語る。

|

| 【撮られる側も鑑賞者も直視するということ】 |

おおむね90年代初めに登場した、新しいメディアとしてのCD-ROMの存在。今これの実体を体感(再現)することは難しい。

多かれ少なかれ、現況のウェブ・ブラウザの様相が、当時のCD-ROMにおける厖大なデータベースのやりとりに酷似しており、仮想的に再現しているかと思われる。当時はCD-ROMメディアに関して、インタラクティブな仕掛けを加味しながらデータを抽出する、全く新しいツールとしてもてはやされた。

こうした、ある意味ミステリアスな新しいメディアの記録性と活用性を取り入れたことによって、ものの見事に、五味氏の撮影した“YELLOWS”が、人類学的な資料写真なのかアート写真なのかの境界線を曖昧にし、日本人女性100人の直立不動の全裸カタログ並びにその必然的なヘアの露出が、いわゆる“ヘア解禁”というお墨付きの形で、すんなりと社会から認知されたと解釈すればいい。

このことをふまえて荒俣氏は、『YELLOWS Americans 1.0』についてこう述べる。

《日本人を対象とした写真よりもぐっと突き放した考現学的おもしろみに溢れている》

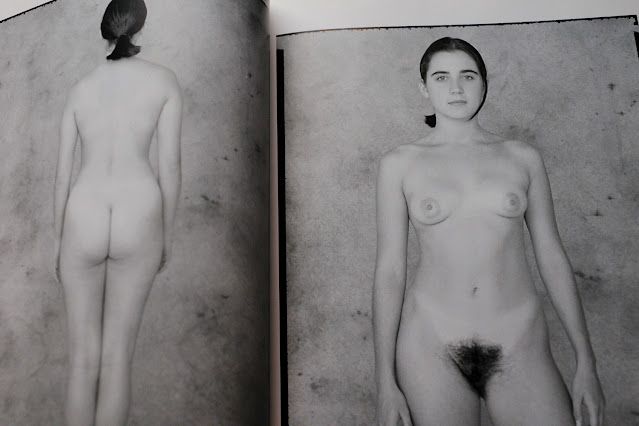

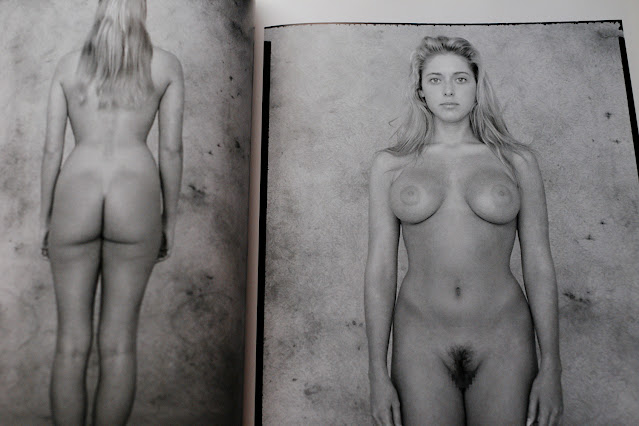

《筆者が第一に注目したのは、ヘアの形だ。(中略)アメリカ女性のそれには、意外なことに、かつてボッティチェルリのヴィーナスがヘアを隠すために用いたホタテガイの形を彷彿させる、実にうつくしい逆三角形タイプも、かなり混じっているのだ》

《筆者が第一に注目したのは、ヘアの形だ。(中略)アメリカ女性のそれには、意外なことに、かつてボッティチェルリのヴィーナスがヘアを隠すために用いたホタテガイの形を彷彿させる、実にうつくしい逆三角形タイプも、かなり混じっているのだ》

(『YELLOWS Americans 1.0』荒俣宏「五味彬“Aprés-Yellows”の裸体に寄せて」より引用)

近年女性は、ハイレグの衣類を着こなすために、ピュービック・ヘアを縦長の棒のように剃りこむのが定常化しているが、アメリカ人のそれ――すなわち、《くっきりと浮き立つ白い水着あとを越境するかのようにのびでたヘア》に対して、荒俣氏はそれを《ふしぎな郷愁》という言葉で吐露したのである。

まことにこれは、謎めいたテーマというべきものであろう。

アメリカ人女性は、水着の外面にヘアがはみ出ることを、なぜ厭わなかったのか――という、眈々としたいかめしいエロティシズムの極致論を思わせる言及であり、さすが荒俣氏の示唆は鋭い。この深い探求を義務づけられたのはいうまでもなく、写真集の鑑賞者なのである。

|

| 【コーカソイドの多様な体つきを片山一道氏は語る】 |

人間のからだに標準体形はない

一方、片山氏は寄稿「裸の人類学」の中で、まさしく人類学的見地において、それぞれの裸体の表明の意味について暗に知己を求めようとしている。

地球上にはモンゴロイド、コーカソイド、ニグロイドの人間に分類でき、《民族の合成国家であるアメリカには、これらのグループの人びとがセットで存在する》と述べる。アメリカは国そのものが人間学の博物館のようなもの――だと称していて、合点がいく。

片山氏は、人種あるいは民族によって、体つき、顔だち、プロポーション、皮膚色、体毛の量など、豊かに「差異がある」ことに言及。とりわけ多様だと述べるのが、腰部と大腿部、胸部のあたりの肉づきだという。ヨーロッパ系コーカソイドの女性の腰部には、異様なほどの重量感があり、乳房も大きいという。脚の長さや頭顔部の比率、脚の大きさも異なる。シュトラッツの女性の標準比例体形なるものはまやかしなのだと――。

そうした具体例的な検証と観察を、思うままに実現させてくれるのが、『YELLOWS Americans 1.0』の強みであり、効能ということになる。この点において私は、マイブリッジの「アニマル・ロコモーション」以来の人類学的発見及び遭遇と位置づけ、こうしたことの予見に敏感な研究家は、ただちにアメリカンズの初版を買い求めることをおすすめしたい。この本は、五味氏の“YELLOWS”シリーズの、いわゆる総本山なのである。

|

| 【多様な人種国家の裏打ちを秘めたアメリカンズの価値】 |

ケの騒動の件

単なる“ヘア解禁”騒動の、歴史的事実を物語る写真集――とだけしか表面的に受け止められなければ、この『YELLOWS Americans 1.0』の価値は半減するであろう。なぜなら、多様な人種の、多様な裸体の存在感に圧倒された時、はじめて国家や都市を踏み台としたヌード写真撮影の本意とその政治性が見えてくるからだ。

『YELLOWS Americans 1.0』は、若いアメリカ人女性100人がモデルであり、シリーズを通じて規定となっている撮影スタイル――“全裸で直立不動”――の表明は、彼らモデル達にとって、さして難渋なパフォーマンスでもなんでもなく、単なる衣服を脱いだ裸体としての「直立不動」なのである。そこに大きな意味はない。

しかし、見る方は別の示唆に富んでいて、まことに騒がしい。

ピュービック・ヘアが露骨に写し出されている――といって当時騒ぎ立てた、日本国内の“ヘアヌード解禁”フィーバーというものが、いかに幼稚な、まことに愚劣なメディア戦略であったかをも示唆している。

タネ明かしをしてしまえば、90年代初頭において、既にヘアヌード作品なるものは、ありとあらゆるメディアの中に、ライブラリーのたぐいとしても古今東西に溢れかえっていた。それらへのアクセス方法は、実に安直であり平易であり、日常的に可能であった。たかがケである。それを見たからといって、懲役刑になることはない。

にもかかわらず、黒船来航とばかりにそれを“ヘアヌード解禁”と掻き立てたのは、メディア側の仕業であり、まるで生まれて間もない赤ん坊が、初めてキリンさんやパンダを見たかのような衝撃にあやかった、先進国として文化的周回遅れを感じさせる愚劣的瑣末であり、煽った方も煽られた方も、察するに忍びない。篠山紀信氏は“ヘアヌード”という表現を、嫌いと断じている。

|

| 【縦長に刈り取られたヘアの意味は?】 |

茂みに意味はあるのか

敢えて繰り返し、“ヘアヌード”なるものについて付記しておく。

その表現の起源とされている、1866年のギュスターヴ・クールベの油彩「世界の起源」(L’Origine du monde)に関しては、「樋口可南子と篠山紀信」の稿で既に述べた。この「世界の起源」にまつわる話で肝心なことは、それより前に撮影者不明による女性ヌード写真(ヘアが露出した)のモチーフがあって、それをもとに、クールベがややデフォルメしたピュービック・ヘアの茂みを、油彩に仕立てたということなのだ。

同様にしてナダールの写真が、ドミニク・アングルの油彩「泉」(1856年)のモチーフになったのとは対照的なのだが、アングルの場合は、元の写真の「ありのまま」に写されているキュービック・ヘアを、いっさい削ぎ落として描かず、画の中の壺を抱えた女性が淑やかにくねって全裸を見せているその下半身の局部は、どういうわけか「無毛」なのである。

いずれにしてもクールベは、意図してヘアの茂みに創作意欲を駆られたが、逆にアングルの方は、それに関心をいっさい示さず、別の思索的観点で油彩を描いたということになる。

ピュービック・ヘアの表現は、それ以上の象徴の解釈を付け加えることは難しい。そこに茂みがあるか無いか、あるいは繁茂の量に差異があるというだけのことで、何かしらそれに秘密めいた寓意があるとは思えないのである。

例えば「世界の起源」という題をとらえて、あたかもそこが、人類の起源に則した、アフリカの原生林としてなぞらえることは、可能といえば可能である。荒俣氏が《ふしぎな郷愁》と評している、アメリカンズにおける何人かの女性の無造作な繁茂のヘアは、彼がいうように、確かに《原始人めいてすらいる》かもしれない。

しかし、プリミティブの本質とはいったい何か――。

彼の言葉を借りれば、《コミュニケーションの調和性》は、必ずしも撮る側と撮られる側の対話にあらず。秘めたる裸体をさらす行為は、愛する者どうしの合体にとどまらないのだ。つまり、従わせる者と従う者との隷属的な関係性の中においても、子孫繁栄を担ってきた人類史の側面があることを忘れてはならないだろう。

そこが鬱蒼と樹木の茂った森を想わせるから起源なのではなく、まさにその一点の極地が、《コミュニケーションの調和性》の起源であることを想像すべきなのだ。善意性と悪意性に満ちた「暗がり」の中から、人の人生が始まるのだということを、肝に銘じてとらえるべきである。

アメリカンズの話を終える。

コメント