|

| 【伴田良輔著『愛の千里眼』「筋肉質のキューピッド」】 |

90年代に遡って、河出文庫(河出書房新社)の“日本文学”に類する出版目録を調べてみると、さすがにわが国の一癖ある名うての文庫ということもあって、澁澤龍彦の『エロスの解剖』や『華やかな食物誌』、稲垣足穂の『天体嗜好症』や『A感覚とV感覚』、『少年愛の美学』などの作品が羅列してあるのは、壮観の極みである。そしてまたこれらは、“河出文庫愛”としてもすぐに咀嚼できるものだ。少し毛色の違うところでは、瀬戸内寂聴の『祈ること』、『愛すること』、坂口安吾の『安吾新日本風土記』なども、“河出文庫愛”から通ずる日本文学の底の深さを感じる。

ところで、我が敬愛するヴィジュアリズム文芸作家・伴田良輔氏の河出文庫の出版本は、言わずもがな、“日本文学”のカテゴリーには含まれていない。

この河出書房新社の慇懃な対応に、怒る者は一人もいないであろう。

そう、おそらく、一人も――。

いや、私はあえて、はて――と疑問符を投げかけてみたくなったのだけれど、ご本人様はこれでもご満悦、という節がある。

これは、伴田氏が本屋で『月刊プレイボーイ』を立ち読みしていた時のこと。その雑誌に、ゲージツ家・篠原勝之氏のインタビュー記事があったらしい。本棚の写真に、伴田氏の名著『独身者の科学』(冬樹社版の単行本)の“色盲検査表を素材にした背表紙”が見えたという。稲垣足穂や坂口安吾などの本と並んで、自身の著書が置いてあったことに深く感動。篠原氏の『放屁庵退屈日記』(角川文庫)の本にはなんと、《興味のない献本は焚本にする》と書いてあったらしく、自分は篠原氏に献本していないが、その書棚に自身の本が陳列してあることにすっかり有頂天になってしまったという。この話は、伴田氏の『眼の楽園』に拠る。

|

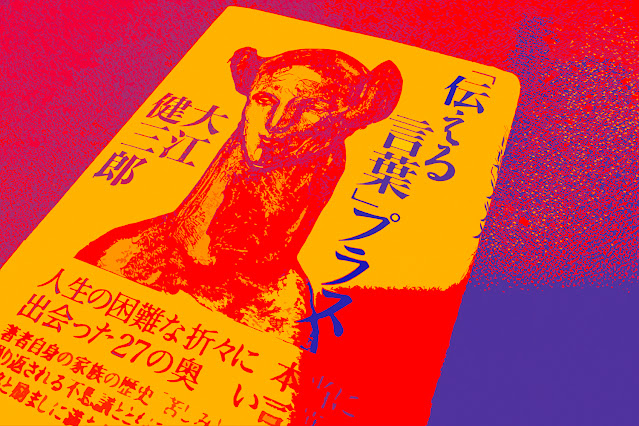

| 【河出文庫の伴田良輔著『愛の千里眼』装幀】 |

いずれにせよ、河出文庫目録における伴田氏の出版本は、ニホンブンガクのたぐいではなく、“教養”という括りの中に、鉄壁の代表作『独身者の科学』と『愛の千里眼』が並んでいることになる。おもわず、某書店のオーナーがくすんと笑うに違いない。

はて――。少々間を置いてから、私は考えてみるのであった。

林美一の『江戸枕絵の謎』とか、岡本綺堂の『風俗明治東京物語』など、絶品で素晴らしいじゃないですか。そうね、それらが“教養”のカテゴリーに属するのは、まさに仰々しく、古典的で、風流ですわよ――。

誰かが私の耳元で、そう呟いた。ちなみに、私の学生時代の恩師であった、秋吉茂先生の『美女とネズミと神々の島』がここに加わっているのも圧巻だ。

で、伴田氏の『愛の千里眼』ね。これね――。念を押すようにいう。いやいや、いったい誰なんですか、私の耳元で、そんな可愛らしい小声で呟くのは。

そんなやりとりはともかく、私の稚拙なゲージツまがいのキョーヨーの5分の2くらいは、河出文庫、いや“河出文庫愛”によって培われたもの、なのではないかと私は真面目に思っているのであった。

|

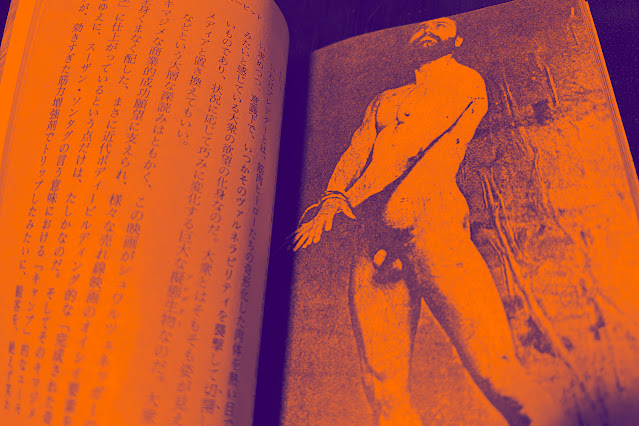

| 【「筋肉質のキューピッド」に掲載されている全裸の男性写真】 |

ユージン・サンドウ

この話、ふくらみすぎて恐いのだ。

ヴィジュアリズム文芸作家としての伴田氏は、自身の精神の有り様を抽象化してvisualizeすることはしないが、スクラップされた映像の1コマや、雑誌などからの切り抜き写真、あるいはポストカードにいたる厖大なヴィジュアルを、一種の江戸浮世絵的気分として“覗き見”してしまうという手法に全神経を注ぎ、それゆえに、時々、自家中毒を起こすのだった。

既に『愛の千里眼』については、12年前に「『震える盆栽』を読んだ頃」で述べているので省くが、私が20歳になった頃、刊行して間もないこの本を買って読み、あるページにさしかかって私は、度肝を抜かれたのだ。ミュロンの「円盤を投げる青年」(Myron’s Discobolus)を模倣した二人の男性の全裸写真、それらのページに挟まれた、一人の男性が全裸で両手首を縄で縛られ、天を仰いでいるモノクロ写真が掲載されており、はて――この本はいったい――と私自身も天を仰いだのをよく憶えている。

目下私は、フローレンツ・ジーグフェルド・ジュニア(Florenz Ziegfeld Jr.)が贅を尽くしたブロードウェイのミュージカル『ジーグフェルド・フォリーズ』(Ziegfeld Follies)を調べていて、ジーグフェルドがそうしたミュージカルのプロデューサーになる以前に、ある大道芸人の怪力ショーでそれなりの富を得ていたという話を知り、その大道芸人が旧プロイセン王国出身のユージン・サンドウ(Eugen Sandow)だと知れば、伴田氏の「筋肉質のキューピッド」(初出は1987年雑誌『LE』)で彼のことが書かれていたことを思い出すのにはわけなかった。伴田氏はその中で、サンドウについてこう述べている。

《近代的なボディービルディングの歴史を遡ると、まず一九六七年東プロイセン生まれのオイゲン・ザンドウの名があげられるだろう。幼い頃に旅行したイタリアで数多くの裸体彫像を見た彼は、その筋肉美に感動、解剖学を学んで独自の筋肉トレーニング法を開発した。一八九一年、二十四歳の時には、このトレーニングが実って片手で一二二キロのバーベルを持ち上げている。“パーフェクトマン”と呼ばれ、ヨーロッパを怪力パフォーマンスで巡業してまわったあたりにまだ見世物小屋怪力男のなごりがあるが、システム化したトレーニング法の実践という点で、やはり近代的ボディービルディングの創始者と言っていいのではないだろうか》

(伴田良輔著『愛の千里眼』「筋肉質のキューピッド」より引用)

|

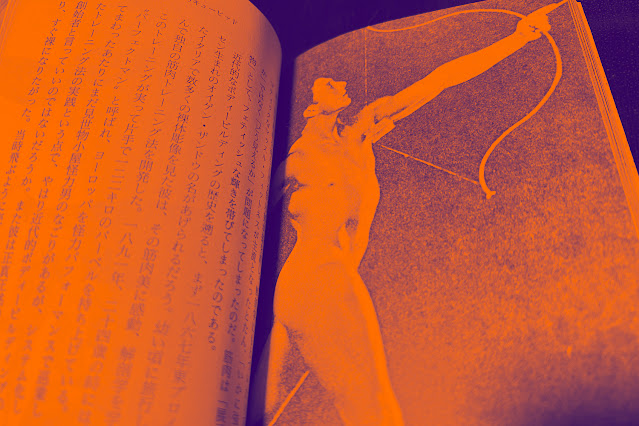

| 【伴田氏のお気に入り写真であるジョージ・オブライエンの弓矢持ち全裸写真】 |

そもそもきっかけは、ジーグフェルドの父が経営していたナイトクラブが芳しくなく、それを救う手立てとして、怪力男サンドウに目を付け、彼のパフォーマンスをナイトクラブの宣伝広告に起用したことからだったらしい。やがてサンドウ人気に火をつけるべく、彼の怪力パフォーマンスの興行をヨーロッパやアメリカ・シカゴなどで打ち、大成功となった。

そんなマッチョスタイル・パフォーマンスを確立したサンドウについて、伴田氏は、《彼は正真正銘の露出狂でもあり、すぐに裸になりたがった。当時飛ぶように売れたポストカードには、いつも局部にイチジクの葉っぱを一枚貼りつけただけの姿で登場している》と述べ、「筋肉質のキューピッド」の稿は、その《近代的肉体文化》の話の流れから、アーノルド・シュワルツェネッガー(Arnold Schwarzenegger)氏の映画『プレデター』(1987年)における反肉体化の話へと転じられていく。

男たちのムキムキカード

その当時、よほど関心があったのか、伴田氏の著書『眼の楽園』――初出は主に1986年から88年にかけて雑誌『BRUTUS』で連載されていたコラム「眼の楽園」――の「メール・ヌード」の稿でも、“オイゲン・ザンドウ”がしっかりと登場する。そのまえおきとして、こんな記述がある。

《これまで男の裸には、形態学的興味はあっても性欲をそそられることはなかったのや。しかるに、1920年代にアメリカで“胸男”と呼ばれて人気のあった肉体派俳優ジョージ・オブライエンのヌードを見ているうちに、海綿体が、迷いつつも確実に充血していくような、奇妙な感覚に襲われてしもたのやった》

(伴田良輔著『眼の楽園』「メール・ヌード」より引用)

しもたのやった――。実は「筋肉質のキューピッド」に掲げられていた、「弓矢を持つ全裸の男性」は、そのジョージ・オブライエン(George O’Brien)である。《その笑顔といい、ぷっくりと盛り上がった尻といい、形のいいふくらはぎといい、性別を超越してしまったような色気に輝いております》――と「メール・ヌード」の稿で綴っている。

そうした男性写真によるポストカードが、当時のアメリカ人の大衆の“肉体鑑賞欲”を満たしていたとするならば、ヨーロッパではどうかというところで、伴田氏は、“パーフェクト・マン”=サンドウの名を出し、力自慢のパフォーマンスで見世物をやっていた話を持ち出している。

しかもサンドウ以外に、ポーランドのズビシュコだとか、ロシアのゲオルク・ハッケンシュミット、さらにはベック・オルゼンやガンビアの名まで出し、自身の“肉体鑑賞欲”について赤裸々に言及しているのだった。

|

| 【負のアウラはあまり感じられない[マッスルプラス]のみなさん】 |

放っておけない負のアウラ

ところで数年前だったか、マッチョフリー素材サイトの[マッスルプラス]が話題になったことがあった。筋骨隆々の男性モデルたちが、さまざまなシチュエーションでその肉体美を撮影記録し、厖大なポートフォリオのアーカイヴを形成して、しかもそれがフリー素材で自由に使用していい、という触れ込みであった。

話題になった当初、私もこれらの写真画像を使って何か面白いテーマでエッセイが書けないか、ずいぶんと頭をひねったのだったが、そのシチュエーションに合ったテーマを見出すことができず、すっかりこの企ては忘れていたのである。

なぜ彼らはそうした方法で、自身のマッチョをさらけ出すのか、という問いかけがあるとすれば、それについて見事に答えていたのが、伴田氏だったわけである。

伴田氏は、自身が集めてきた往年のポストカード――分厚い筋肉を表出させたメール・ヌード写真――を眺め、思った。「筋肉質のキューピッド」で示された要旨は、筋肉の表出による「力」の誇示とは反対に、そこには“奇妙な負性”を抱え込んでしまうのだということだった。

“負性”とはなにか――。“負性”の箇所にふりがなで“ヴァルネラビリティ”とある。ヴァルネラビリティ(vulnerability) は、「弱さ、脆弱性」と訳されたりする。“負性”という語は辞書にはない。伴田氏の造語であり、ここではその意味を「脆弱性」としておこう。

|

| 【70年代ゲイ雑誌の「円盤を投げる青年」模倣写真】 |

しかるに伴田氏は、こう述べている。

膨れ上がった筋肉に、直接触れてみたいという欲望(衝動か)が起こる。先が尖ったもので、それを突いてみたいとも思う。あるいはヤスリのようなもので表面をこすってみたくなったり、ハンマーで叩いてみたくなる。さらにいうと、鋭い刃物でそれを切断して断面を見てみたいとも思う。

《負性というよりも攻撃誘発性と言った方がいいかもしれない。何かこう、そのまま放っておけない負のアウラが、膨れあがった筋肉には漂っているのだ》

(伴田良輔著『愛の千里眼』「筋肉質のキューピッド」より引用)

ユージン・サンドウが創成した近代ボディービルディングは、自身の「力」の誇示欲から想起され、徹底した身体的訓練によってその美が自己開発され、同時に自己顕示欲は“露出狂”という趣旨に絡め取られ、イチジクの葉を股間につけるようになる。イチジクの葉はそれほどいとも簡単に、手に入る植物なのだろうか。

サンドウの“露出狂”にピンときた稀代の策士ジーグフェルドが、彼の肉体及びその怪力パフォーマンスを見世物ビジネスとして転生させ、ヨーロッパ各国各地の興行で大入りとなった史実については、既に触れた。だが、それは単に「物珍しさ」で大衆を呼び込んでいるというよりも、伴田氏自らが性的趣向を吐露しているように、人々には肉体の「力」や「美」に対する憧憬以外に、それに触れてみたい、突いてみたい、こすってみたい、切ってみたいというとてつもなく潜在的な欲望を抱えているものだということを、ジーグフェルドは経験的にあるいは先天的に熟知理解し、自身の糧となるビジネスとつなげたということは、いえるかもしれない。

|

| 【1930年代の疑似美術雑誌の「円盤を投げる青年」】 |

伴田氏のいう「負のアウラ」(訳せばVulnerability Aura)のオーラそのものは、その憧れから生じる“遠き実存”観念として芸術作品に付きものである。「負のアウラ」というのは、膨らませた子どもの玩具としての風船を、尖ったものでパチンと破裂させたい衝動に近いかと思われる。客観的には、人間の潜在的な恐ろしい観念であろう。

ここには全く、サンドウの肉体及び肖像写真を掲示していないけれど、彼のぷっくりと膨れた尻、両腕に盛り上がった筋肉の躍動、体を動かすたびにその分厚い胸が豊満に撓る様を、大衆はみな、衝動的につついて切り裂いてみたかったのだとするならば、サンドウは実に哀れな存在ではないか。自己顕示欲の現出は、常にそうした悲しい性を抱え、鑑賞者である大衆の欲望を混乱させるに違いない。

追記:ユージン・サンドウの顔及び胸部の写真は『眼の楽園』に掲載されている。ジョージ・オブライエンの全裸で弓矢を持つ写真は、『独身者の科学』と『愛の千里眼』に掲載されている。ジョージ・オブライエンが主演したフリードリヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ監督の映画『サンライズ』(1927年)は私にとってきわめて重大な映画であるが、ここでは割愛する。

コメント