私が今年の5月に書き留めた「かつてジャニーズはメディアの寵児だった」〈1〉~〈3〉は、Kis-My-Ft2のメンバーの北山宏光さんの退所の話から始まって、ジャニー喜多川氏の性加害問題へと推移し、その被害者であったミュージシャンのカウアン・オカモトさんのことにも触れた。

さらにフォーリーブスの北公次さんの暴露本のこと、そして斎藤美奈子氏による「ジャニーズ問題」への言及と、それに深い関わりのある日本人の「少年愛」という風俗文化に焦点を当て、その道徳的な是非の観点で、喜多川氏がどっぷりとその性癖に酩酊していたであろうことを浮かび上がらせた。

〈3〉においては、斎藤氏が指摘した稲垣足穂の『少年愛の美学』が引っ張り出されているが、稲垣氏の作品には、子どもに対する容赦ない大人の「力づくの危うさ」が、薄気味悪く漂い、私は好きになれない。

喜多川氏のような、同性愛のカテゴリーに属する場合にかぎらず、大人の「少年愛」嗜好というのは、相手への直接的な性的接触(=性暴力)をおこなえばきわめて犯罪性の高い人権侵害になりかねないが、これまでの日本の市民生活では、男性が少年(男子)へ、あるいは男性が男性に対する性加害に照応する事案に対し、個人が、いや社会全体が、半ば黙認してしまう傾向がある――ことを、文脈の中で注意して受け止めなければならない。

いわば日本社会の、「見て見ぬふり」の黙認性が背景にあり、ジャニー喜多川氏本人の、自己の性加害に対する自覚の無さ、あるいは認識の欠如につながってくる話なのだけれど、いずれにしても、深い憤りを感じざるを得ない。

しかし、その被害者となってしまった方々が、賢明に現実と向き合い、なんとか社会の風潮を変えていこうという志に、胸を打たれるのも事実である。

それは、同情というより、むしろ「自我の危機」の想像であり、幸福を脅かすものへの懸念である。また同時に、いかなる過程で同意無き性的接触の加害者になり得ないかという戒めでもある。性犯罪は、もはや他人事ではないのだ。暴力的な「性愛」を振りかざすことは、自覚者であろうと無自覚者であろうと犯罪であって、社会がそれを黙認してはならないのである。

こうしたことで、カウアン・オカモト氏ら元ジャニーズJr.の被害者の方々が、社会に一石を投じた、風穴を開けた意義は、たいへん大きい。ある種の時代の変容を感じる。先だっての、国連人権理事会による声明は、日本社会のいわばムラ社会的な、島国根性に対する“気づき”の、楔を打ち込んだ形となった。しかしまだ反面、“聞く耳を持たぬ個人主義”がはびこっている。この点において、一抹の不安もある。

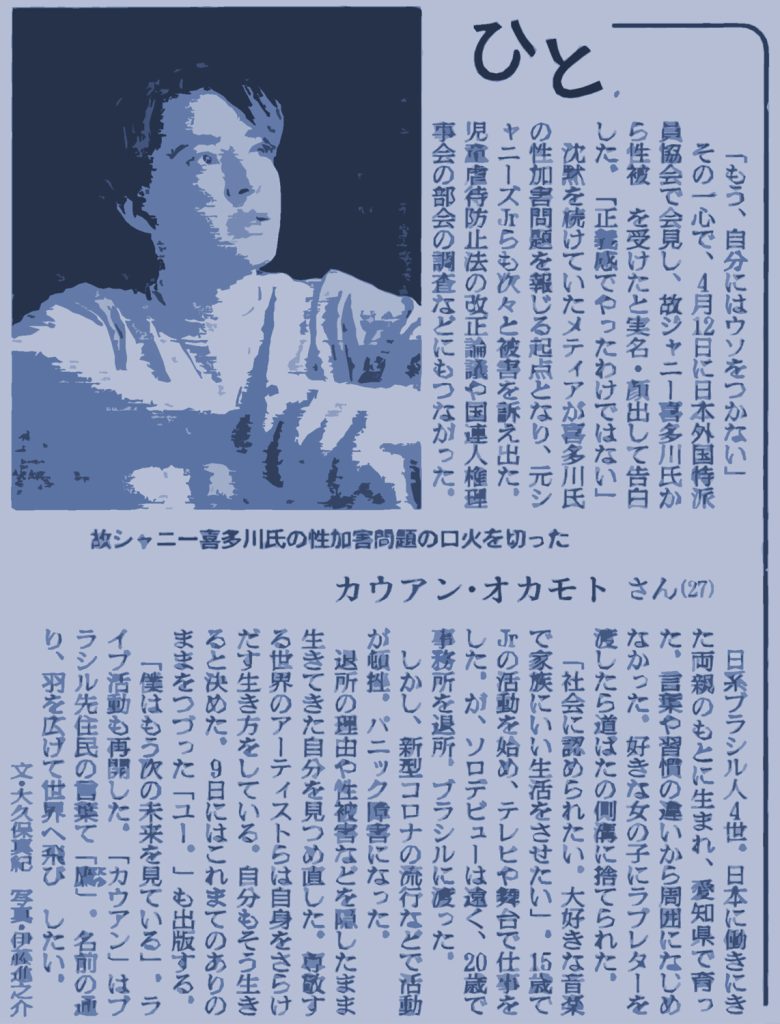

カウアンさんの「ひと」

2023年8月7日付朝日新聞朝刊に、「ひと」というコラムがあり、そこでオカモト氏の略歴にふれる文章が掲載された。日系ブラジル人4世の彼は、愛知県で育った。

ミュージシャンに憧れ、ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)に入所したのは15歳の時。ジャニーズJr.として活躍し、20歳で事務所を退所。ブラジルに渡ったという。

その後、パニック障害になり、彼はおそらく、自己と向き合う日々が続いたのだろう。ジャニーズ事務所での経緯や性被害の事実と向き合い、自分を見つめ直したという。

今年の4月、日本外国特派員協会でジャニー喜多川氏による性被害について、自分の名前と顔をさらけ出し、告白会見。私が彼のことを初めて知ったのは、この時であった。

「ひと」のコラムでは、オカモト氏自身のこれまでの人生や、告発の経緯の一端をさらってはいるものの、これで彼の「ひと」が、はっきりと見えてくるわけではない。あくまでまだ朧気である。

告発の経緯の座談会

8月4日に国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会が会見を開き、ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)と被害者らのヒアリングをおこなった旨の声明を発表。《数百人が性的搾取と虐待に巻き込まれるという、深く憂慮すべき疑惑が明らかになった》。

これに伴い、『週刊文春』(8月17・24日夏の特大号)では、「国連がメス ジャニーズ性加害緊急座談会」と題し、カウアン・オカモト氏、橋田康氏、忍者の元メンバー・志賀泰伸氏の3人の座談会形式の記事が掲載された(「誹謗中傷と闘った4カ月間」)。

私がこれを読んで、ぜひ挙げておきたいと思った点はいくつかある。

まず、志賀氏のこの発言――。2004年に喜多川氏の性加害があったとする判決が確定した以後も、オカモト氏の時代まで「それが続いていた」ことに「驚いた」ということ。志賀氏は、退所した1994年以後に告発本の依頼があったそうだが、かつての北公次さんの告発本が報道されずにスルーされた経緯をみて、自分の場合も握りつぶされるだろうと思って諦めた――云々の発言は、喜多川氏の性加害に絡んだ問題が、非常に根が深く、しかも暗闇に閉ざされていたことを端的に表している。

座談会の中での発言では、告発によって誹謗中傷も絶えないことも吐露されている。しかし、オカモト氏が発言しているように、「自分に嘘はつきたくない」、「正直になりたい」という気持ちは、三方のそれに対する屈しない原動力ともなっていることに私は気づいた。

また彼らは、児童虐待防止法の改正を求める署名運動の発起人であり、先の国連の声明を日本政府及び立法府がどれだけ重く受け止め、法改正の議論を進展させていくかが、気になるところだ。

これに付随し、彼らの発言の中で、学校での教育(包括的なセクシュアリティ教育)の必要性も強く言及されていたが、喜多川氏の性加害問題は、大人が子どもに対する不条理な性的虐待の顕著な事実例として、子どもたちに広く、性被害あるいは性加害の指導をしていくべきだろうという共通認識を汲み取ることができた。

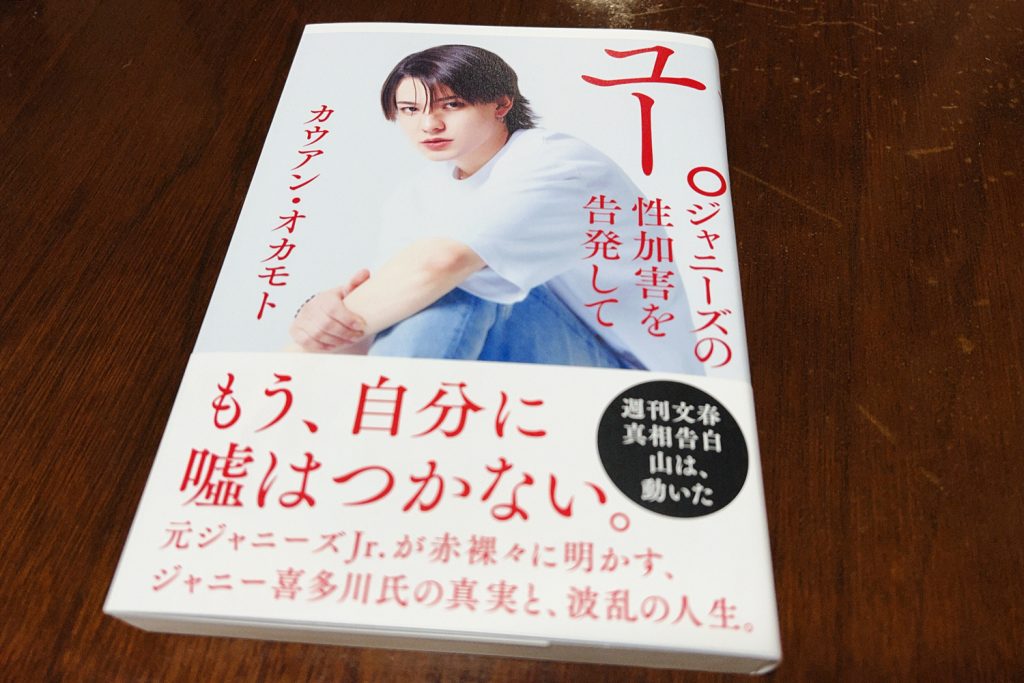

カウアンさんの本「ユー。」

ところで私は、今月の9日に発売された、カウアンさんの本を買った。ここではもう、“オカモト氏”と堅苦しく称するのではなく、カウアンさんと呼びたい。

本のタイトルは『ユー。ジャニーズの性加害を告発して』(文藝春秋)――。私にとってみても、それが喜多川氏の口癖の「ユー」であり、ある意味ドキリとする呼び止めであることは、気づいた。もし仮に、カウアンさんに心の取っ掛かりがあるとすれば、こんなタイトルにはしなかったはずだ。しかし、堂々とそれがタイトルとなっているのだから、喜多川氏の「ユー」と、カウアンさん自身の自我を呼び止める「ユー」がどこかで合致しているとも考えられ、ある種の未来志向――「希望の未来」とでもいおう――が想像できた。

これは予告でもあるのだけれど、この本については、しっかりと読み、後々私なりの雑感を述べてみたいと考えている。まだ白紙である。したがって、現時点では、これ以上この本について述べることを避けておく。ただ一点だけあえて述べておきたいのは、この本をぜひ、10代の若者に薦めたいということである。

タブーを重んじるのが日本の芸能界の原則原理

去る2023年6月10日付朝日新聞朝刊の記事「耕論」で、「ジャニーズ問題の教訓」と題し、アメリカの新聞紙The Boston Globeの元記者のマット・キャロル氏、ジェンダー問題に詳しい法学者の柳本祐加子氏、それから元週刊文春の記者でジャーナリストの中村竜太郎氏の三方の寄稿が掲載された。

その中で、中村氏が以下のように述べており、いわゆる「ジャニーズ問題」の本質を的確にあぶり出していた。

テレビ局とスポーツ紙は「ジャニーズを敵に回したくない」と忖度していました。商売上の利害関係が強かったためだと思います。NHKは公共放送ですが、やはりジャニーズにべったりでした。人気タレントを番組に取り込むため、つまりキャスティングのためだと私は見ます。

2023年6月10日付朝日新聞朝刊「ジャニーズ問題の教訓」より引用

他方、大手新聞は「芸能界という特殊な世界での出来事だ」と問題を矮小化していたと思います。深刻な人権問題だという認識が薄かったのでしょう。加えて、週刊誌が報道したことを新聞が取り上げるなんて恥ずかしいという意識もあったかもしれません。

ジャニーズ事務所は、第三者委員会を設けて被害の実態を究明したうえで、被害者への謝罪と償いをし、再発防止策を公表するべきです。

性加害の事実を耳にして知っていたマスコミ関係者は、なぜその事実の告発や公表をためらったのか。あるいは意図的な隠蔽を図ったのか――。残念ながらその詳細は、いまだ明らかになっていない。

相手が「大物」のジャニー喜多川氏だから――あの「有名」なジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)だから――という理由であろうが、その思考の根本には、「芸能界」というきわめて閉鎖的な体質の中に、否応のない慣習、しきたり、掟といったものが蔓延っていて、たとえそれが「悪いこと」の告発であっても、その手の正義はまかり通らないのだろう。

すなわち、一般論としての杓子定規の理屈では通らない、特権意識のおごりと、もう片方の忖度とが結託した構造となっていて、それが日本の「芸能界」というところの“魔窟”(devil’s cave)を指し示しているのだ。

「芸能界は魔窟だ」と本音はいえないから、これを「大人の事情」という都合のいい表現に置き換えて、見たくない知りたくない事実を十把一絡げにして素通りしていく――ということが、「芸能界」にかぎらず、我々のいる側の社会にさえ混在しているとするならば、実に悲しいことである。我々すらも、その“魔窟”の掟に隷属して生存していることになるからだ。しかしほんとうに、それでいいのだろうか。

ジャニー喜多川氏の性加害の問題に関しては、マスメディア(テレビやスポーツ紙)が「大人の事情」(=触れてはいけないタブー)としてレッテルを貼り、男性が男性に対する性加害(性暴力)という実態を、特異化して素通りしてきた。その加害者が、「芸能界」の大物(権力者)=喜多川氏というのなら、これを叩けば自ら墓穴を掘るに決まっている、という利害関係の損失を懸念し、徹底してその事実にふれない(ふれさせない)ように仕向けてきたのである。先述の新聞記事で中村氏が述べているのは、そういうことだ。

「芸能界」の魔窟の構図に安住してきたマスコミ関係者は、道徳や正義に反する権力者すらも守らざるを得ない、といった、いわば暗黙のうちに増強されてしまった倫理観の非なる「壁」を、決して打ち破ろうとはしなかった。前提として、物事を打ち破るのは怖い。責任を負わされる…。

ゆえにその「壁」は、誰も飛び越えることのできない高い「壁」となってしまった。

そしてついに、個々の人権(この場合は性加害の被害者の告発)を無視、あるいは黙殺するといった、利害関係における安全弁が厳然と機能している「様態」を、我々一般市民は、テレビや新聞の中ではっきりと確認してしまったのだった。なに、どこのワイドショーでも全く「ジャニーズ問題」を取り上げていないではないかと――。

かの記者会見の後、まともにそれを報道したメディアは、どれほどあっただろうか。いや、彼らのご都合主義(=タブーを重んじる体質)をこの眼ではっきりと見、知ってしまったのだ。当然それは、一般常識からかけ離れた、倫理観に乏しい非常識な「大人の事情」にすぎない。

島国根性は捨てるべきだ

何事も起こさない、変えない主義――。

自分たちの既得権益を守っていくムラ社会的な島国根性は、簡単には打破できないだろう。「壁」は鉄壁か、高くそびえ立つ要塞のようである。日本社会の心の貧しさの一端がうかがえる話だともいえよう。

この日本が、信用を失いつつあることにお気づきであろうか。こと芸能界、かつてジャニーズはメディアの寵児であった――。このことでさえ、もしかすると、「空想の産物」だったのではないか。

我々は、人の道に外れてはいやしないだろうかと、自らを疑ったほうがいい。「ジャニーズ問題」においては、ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)の内側からのアクションが、この数カ月間、ヒアリングと第三者委員会の設立以外、ほとんど無かったことも我々は承知している。水面下で個々が何らかのアクション(例えば現所属タレントの告発や改善策に関する提案など)を起こしても、それをもみ消しているのではないかと疑わざるを得ないのだ。そのようにしか、見えてこない。

ゆえにこの状況を、凋落という。

もっと、はっきりといおう。かつてはメディアの寵児であったかもしれないが、今はそうではない。このままでは、日本の「芸能界」そのものも、世界から信用を失い、そっぽを向かれ、沈没していくだろう。今、火の手の上がった船から、救命ボートがあちこち散らばって避難している様も、私たちはよく見て知っている。

船主は、それでも尚、責任を負おうとはせず体制を変えない、あるいは既得権益を有する当事者らが軒並み跋扈してしまう、というのであれば、まさにこれこそ島国根性のきわみというものだ。始末に負えない。

日本という国は、なににしても一流になんかなれない――という底しれぬ絶望感がよぎる。「芸能界」では、テレビの中のエンタメ・スター達が、健気に踊り、お茶の間を笑わせてくれていたりする。立派なものである。たいへん勇気づけられ、微笑ましいかぎりだ。

どうか、積極的に行動を起こしてもらいたい。救われる方々が、大勢いることを理解してほしい。

以上、たいへん辛辣な表現で締めくくることを、どうかお許し願いたい。

コメント