しばし皆さんを90年代のレトロなインターネットの世界に引き込んでみようかと思い、ペンを走らせている。真っ赤な嘘である。ペンなど走らせてはいない。パソコンのキーボードでこの文を打ち込んでいる。ただし、このレトロなインターネットの世界に引き込んで――云々の思いつきは、別の機会に委ねることにする。

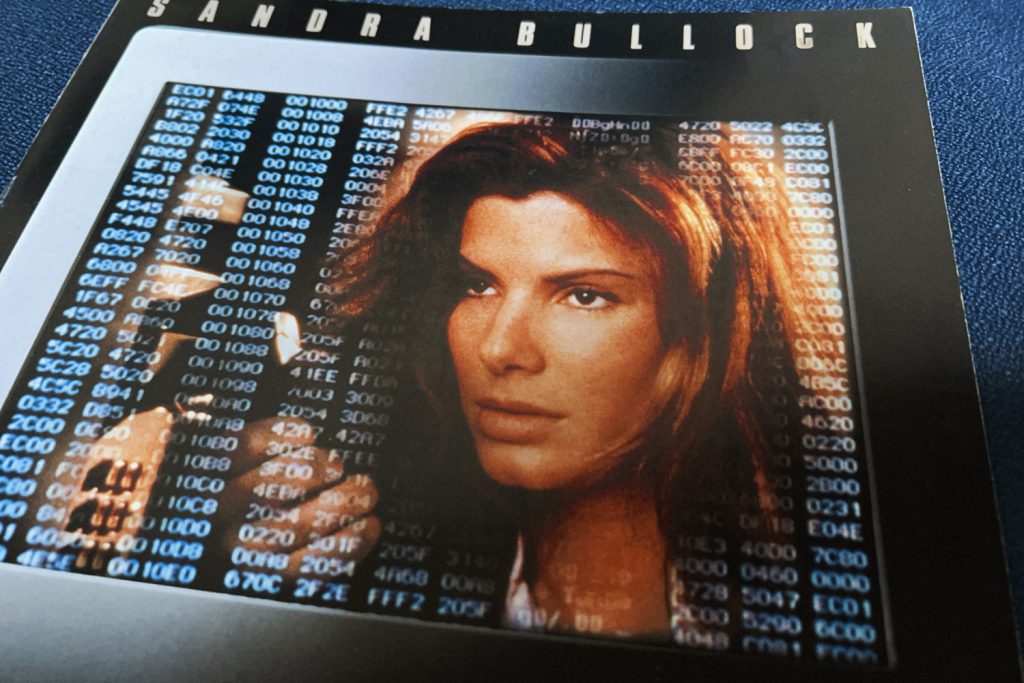

あるウェブサイトから沸き立つような情報を得て、1995年のアーウィン・ウィンクラー監督の映画『ザ・インターネット』(The Net)に関心を持ったのは、ほんのここ数か月前のことだ。――『ザ・インターネット』…。主演はサンドラ・ブロック(Sandra Bullock)、ジェレミー・ノーサム(Jeremy Northam)、デニス・ミラー(Dennis Miller)。

最初、“ザ・インターネット”というタイトルがドンピシャすぎて、いまだったらこんなタイトルは恥ずかしくてつけられないのではないかと思った。“インターネット”に対し、やけに神妙な趣に感じるなのは、その時代の鮮度抜群の流行語だったからである。ゆえに、この映画は、私のお気に入りの一作品ともなってしまった。

ちなみに『ザ・インターネット』が公開された当時(※日本公開は96年1月)、日本ではまだ、インターネットの利用が大衆化するまでには至っていなかった。だからあの頃、23歳だった私は、この映画の話題にあまりピンとこなかったのだ。コンピューター上の個人情報が、ことごとく改ざんされたり、消されてしまったりという新しめな恐怖に対して、著しく疎かった点は免れない。その点だけは先に述べておく。

まだそれはマニアックな世界だった

映画のあらすじとしてはこうである。

アメリカのロス近郊に住むアメリカ人女性アンジェラ・ベネット(演じるのはサンドラ・ブロック)が、自身の仕事(フリーのコンピューター・アナリスト)で利用しているパソコン通信を介し、とてつもなく大きな犯罪に巻き込まれ、あらゆる危機的な状況に追い込まれていく…。例えば、個人情報が消されてしまったり、命を狙われたり、友が殺されてしまったり。

その彼女がアイデンティティを取り戻し、元の平穏無事な生活に戻るまでのストーリーが描かれているのだけれど、もっと表面的に簡単にいってしまうと、自由の女神風のマークで知られるコロンビア・ピクチャーズが製作した娯楽映画であり、サスペンスとアクションを多分に含んだスリラー映画である。残念ながら、“社会派”の部類にまでは到達していない。

2020年代の現在の視点でこの映画を観れば、およそ30年前のレトロなインターネットの世界が堪能できる、そうしたマニア向けの、「ノスタルジックなエンタルピー的作品」という括り方もできてしまう。しかしながらあの当時、もし私がこの映画を映画館で観ていたとしたら、映画の最初の方のシーンの、アンジェラが操作するパソコン通信のやりとりは、なんだかよく飲み込めなかっただろうと思うのだ。①チャットの相手側の男性の人物から送られてきたソフトウェアのバグを発見。②それをあっけない操作で修復。③そのバグのデータをフロッピーディスクにセーブして、有り難くいただくアンジェラ…。

相手側の人物は多少なりとも、見えない存在のアンジェラに好意がある。食事に誘うが、彼女の方はそっけない。それを断ってしまう。尤も、「ネット上でしか知らない相手」と直接会うことは、今の常識では非常にリスクが伴うと、誰もが知っている。

そのこととは別に、彼女の悦楽は独りで居ることにある。

そう、彼女の楽しみは、それが唯一無二なのかどうかは知らないが、独りでオンラインに浸っていること。グループチャットでそれぞれの国の向こう側にいる複数の男たち(おそらく本当に男たちなのだろう)とメッセージを交わすこと。M&M’sのチョコレートをほおばり、パソコン通信のデリバリーサービスでピッツァを注文し、独りでたいらげること――。

アンジェラ・ベネットという女性の《特異な孤独性》が、この映画ではことさら強調され、旧来のステレオタイプのアメリカ人らしい開放的な人間関係の営みとはえらく異なる環境下に居ることが、すんなりと描かれている。しかし、いまの世の中において、誰もが彼女と等しく孤独な環境下に居て、同じような生活を営んでいるとすれば、この映画の社会的な先見性はずば抜けていたといっていい。

過小評価された映画だったのか

どうやらこの映画の評判は、昔も今もあまり芳しくないようだ。Wikipediaの日本版の記述の中に、アメリカの映画評論サイト[Rotten Tomatoes]の見解が示されている。《基本設定に可能性がないわけではないし、サンドラ・ブロックは相変わらず好感が持てるが、『ザ・インターネット』には十分なスリル(もしくは説得力のある筋書き)がないため、鑑賞をお勧めできない》。

Wikipediaの書き手の文章を見ても、実にそっけなく、この映画に対する熱量はほとんど感じられない。驚くべきことに、ストーリーの記述が、小さじ1杯程度の少量分となっていて全体のストーリーは全く見えてこない。以下に記しておく。(※とはいえ、このことは例えば、ウィンクラーがプロデュースした映画『いちご白書』なども同様で、あれは学生闘争を描いた映画なのだけれど、少なくとも日本版のWikipediaを見る限り、この手の映画作品は過小評価されているようだ。)

独身のコンピューター・アナリスト、アンジェラは在宅勤務で仕事先からソフトなどのバグを発見、修正するデバッグの仕事をする日々を送り、合間には同類が集うロビーでチャットをする生活を送っていた。

『ザ・インターネット』Wikipediaより引用

ある日、得意先で長年の仕事関係から友人でもあるデイルから、1枚のフロッピーディスクが送りつけられる。中身は音楽ライブのWEBサイトであり、デイルによると右下にΠ(パイ)のマークが表示され、特定の操作をすると、従来の方法ではアクセス出来ない施設や政府の機密情報にアクセス出来ることがわかる。この発見から、政府を巻き込む陰謀に巻き込まれていく。

これだけ。『ザ・インターネット』は、いうなれば90年代の「忘れられた映画」なのだろうか。

インターネットではないパソコン通信

1983年の映画『ウォー・ゲーム』(監督はジョン・バダム。主演はマシュー・ブロデリック)では、コンピューター・マニアの高校生が、電話回線のダイヤルアップ接続(いわゆるパソコン通信)で特定のサーバーにハッキングし、諸々の悪戯をするということが描かれていた。

これは、今日の通信ネットワーク(TCP/IPすなわちインターネット・プロトコル・スイートというインターネット・ワーキング)のサービスとは多少異なり、クローズドのサーバーとの、“型通りの通信”である。すなわち、無数のネットワークとネットワークとが交わりつつ拡散し、個々のサーバーからの情報がアクセス者によってコピーされ、さらにそのコピー情報も平易に拡散されていく状態のオープンなネットワーク――TCP/IPのインターネット――になる以前の、パーソナル・コンピューターの物語であった。

しかしながらあの映画では、オープンなネットワークの世界を予見させる日常的な様相が、将来のコンピューター時代の可能性として示唆されており、「ゲームで遊ぶこと」以外に、少しまだ飛躍した形ではあったにせよ、「オンラインで飛行機の予約が取れる」など、今日では常識的なインターネットのサービスが示されていたのだった。

そこに描かれていたパソコン通信とは、大学の研究機関であるとか金融、政府筋、あるいは機密保持のシステムで守られているはずの軍用ネットワークなどへのハッキングそのものを指し、一般の一高校生がそこに介入してしまうという恐るべきファンタジーだったわけだが、いわずもがな、パソコン通信を悪用的に解釈すると、それぞれのグループのネットワークに不当に侵入し、内部のデータを閲覧したり改ざんしたりすることが可能である――と、あの時代のアメリカ映画で、既に問題提起されていたのだから、日本人にとっては「にわかに信じがたいこと」であったと思うのだ。

日本では、80年代後半以降、いわゆる“草の根”のパソコン通信のマニアックな広まりから「Windows 95」の発売を期に、インターネットが主流となる劇的な進展があった。TCP/IPやウェブブラウザが標準搭載されたからである。

こうして、少しずつオープン・ネットワークの利用が浸透し始める前夜的なプロモーションとして、『ザ・インターネット』という映画が格好のモチーフに挙げられ、喧伝されたようにも思われる。あの映画の原題はあくまで“The Net”であっても、それを“ジ・インターネット”ではない“ザ・インターネット”と邦題改変して公開された時点で、映画の本質的なテーマは、これを皮肉といっていいのだけれど、残念ながら日本人には理解できぬところに追いやられてしまった感が強い。

どういうことか――。

おおむね日本人がこの映画で関心を持ったのは、目新しいパソコン通信のチャット、ピッツァのデリバリーサービス、あるいはフロッピーディスクをわざわざ相互に配達しあってプログラムを受け取ったりしているアメリカ人の稀有な日常生活、などであり、それはまだ、日本人の文化には馴染めないコンピューター文化のリテラシーの先駆けのようなものであった。むろんこれらはオープン・ネットワークのインターネットとは全く別物の事案であったと気づかなかったにせよ、である。

鳥居のホームページ

私はこの映画の批評を、最初、あるサイトで見つけた。

それは、「鳥居のホームページ」(http://radphys4.c.u-tokyo.ac.jp/~torii/home/physics/myhome.html)さんである。トップの小見出しに《1997年2月開設・最終更新2003年8月》とあって、いうなれば、(失礼な表現だが)レトロなウェブサイトである。

その当時は、といっていいのか、鳥居さんは大学の物理学の研究をしていて、毎年スイスのCERN(セルン)研究所に長期滞在して実験などをおこなっていたらしい。ホームページ内には「CERN(セルン)研究所の案内」や「鳥居のCERNでの実験と生活の様子」というページもあり、この方の研究については詳しくそちらのページに記してあった。

いわずもがな、私が刮目したのはそれではなく、「鳥居の映画感想『ザ・インターネット』」である。《96年3月のメイルより》とあるから、ここでの内容は、ほぼ27年前のこととなる。

書き出しは、AさんBさんCさんと三方のメッセージが並べられていて面白い。

Aさん> 「売る」と言えば公開中の「ザ・インターネット」という映画。嫌ですねぇ。

ウェブサイト[鳥居のホームページ]「鳥居の映画感想『ザ・インターネット』」より引用

Bさん> 当社でインターネットサービスを一応担当している私としてはむちゃくちゃ嫌です。TV見てると自分の仕事の名前を連呼されるのって、本気で嫌です。ザ、なんてつけられるともっと嫌です。

Cさん> 映画と言えば、1月の終り頃にインターネット関係の映画が公開されましたが(まだやっているのかな?)あれっておもしろいのですかね。

鳥居さんは端的にこの映画を高評価している。《これは本当におもしろい映画でした。まだ公開されているのであればお奨めです》。

幼少の子どもたちがコンピューターの扱いやインターネットに長けて、それを使いこなすのに四苦八苦するおじさんたちとは、対象的な時代になったものだ、というような内容の映画感想であるが、2020年代の今、それはごく常識的な社会構造となっていて、コンピューターとオンラインに乗っからない生活は考えられない時代になっている。鳥居さんが一つだけ将来の読みを誤ったのは、年輩のおじさんやおばさんたちも今や、それをそれなりになんとか使いこなしている、という点だ。

人とのつながりのこと

ただし、映画に登場しているのは、インターネットの世界ではなく、いわゆるクローズドのネットワークにおけるパソコン通信である。

主人公のアンジェラは、あるクローズドの領域に片足を突っ込んだため、その某の組織に追われ、悲惨なことに個人情報を抹消され、命を狙われるようになった。そこで、元恋人の精神科医の男性ドクター・アラン・チャンピオン(演じたのはデニス・ミラー)に救いを求めるのである。つまり、先に述べたように、この映画はインターネットをテーマにしているのではなく、あくまでネット、すなわち人と人とのつながり、人と社会のつながりがテーマなのだ。

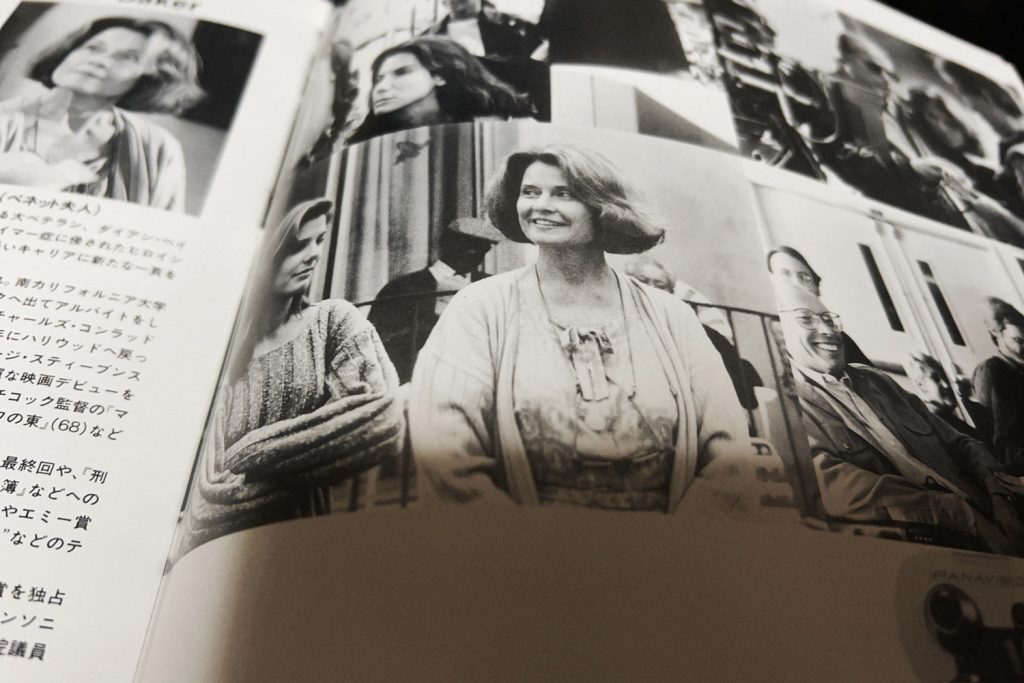

アンジェラの母はアルツハイマーを患って、施設に入れられている。回復する見込みはなさそうだ。

アンジェラは施設に行って母と会うが、母の方はアンジェラを「自分の娘とは思っていない」。それはアンジェラにとってショックな現実という以外にない。

本来的にアンジェラとその母親が肉親の関係であることは紛れもない事実なのだが、母親がもはやその記憶を全て失っているとしても、事実としてはそうなのである。「親子の関係である」ことは間違いないこと。しかし同時に、母親は子を「子と思っていない」のも、もう一つの、受け入れがたい事実なのである。

アンジェラは日々、おそらく、そのことに必死に耐えながら、“アカの他人”行儀の母親と向き合い、娘と母の関係を半ば強引に、演じている(この場合、極めて不条理な演技であるが)。こうしてみると、家族あるいは肉親とのつながりというのは、いかなるものなのだろうかと考えてしまう。

アンジェラは仕事柄、コンピューターのプログラム上のトラブルを限りなく瞬時に処理できるビジネス能力を持ち合わせている。ところが、自分の母親とのトラブルを解決するすべを、持っていない。

不幸かつ悲劇である。

いや、彼女はそれを不幸だとか悲劇だとは極力思わないよう、懸命に努力している。それゆえに彼女は、孤独の中の異端的な快楽(現代の人々はこれを異端だとはちっとも思わなくなったが)によって生活を満たそうとしている。

ラストのシーンで、プログラム上のウイルスが感染してまだらなグラフィックを描いて消えていく様が、徐々にアンジェラの母親がいじっている花壇の花柄に等しく移行して描写されているのは、ウィンクラー監督の手腕の演出とみた。アルツハイマーの母を演じた大女優ダイアン・ベイカーさんの演技力にも脱帽する。

翻ってこの2020年代、これほどまでにオンライン化された社会生活を器用にやり過ごしているわれわれ現代人は、果たして本当に、人間どうしの営みの間で、つながりを持ち得ているだろうか。

せいぜいデリバリーのピッツァをほおばること以外に、日常の快楽の目的がないのだとしたら、あるいは友や恋人を持たないことが何よりの美徳だと感じているのだとしたら、われわれの生存性は危ういというか幻滅であろうか。私にはまだそのところが、よくわからないのである。

人間どうしのつながりは、もっと厚く、奥ゆかしいものでありたいと願うのは、古い人間の私だけであろうか。コンピューターやネット社会がわれわれの善き望みを支えたり実現させてくれるものとして、私はそれを信じて已まないが、いずれにせよ、懸命な努力は必要だということなのだろう。

コメント