前回からの続き。

フランス語にデジャヴュ(déjà-vu)というのがある。まだ見たはずのないものが、さも過去に見たような感覚を呼び起こされることの意で、既視感とか、既知感と訳されることが多い。

私はフォーサイスの『ジャッカルの日』(The Day of the Jackal/1971年刊)ともう一つ『オデッサ・ファイル』(The Odessa File/1972年刊)の黒っぽい単行本を、少年時代に初めて見た時、奇妙な感覚に陥ったのを憶えている。

それは、未来の大人になっている自分がこれを既読した(過去形)であろう、という感覚が、瞬く間に呼び起こされた不思議な体験であり、予知的なものでありつつ、未来に起こることとして、その知覚がもう既に体内に刷り込まれている、というような奇妙な感覚――。

これを「未既視感」とか「未既知感」というべきかどうか、説明することすら難しく、あまりそういう体験者を自分以外に聞いたことがない。

小説の『ジャッカルの日』

さて、『ジャッカルの日』である。

開高氏が旨みたっぷりに、フォーサイスのポリティカル・スリラー小説『ジャッカルの日』を賛辞していたのは、『開口閉口』(新潮文庫)の「悪夢で甘く眠る」の章であった。

ドゴールは何度も暗殺されかけたが、いつもきわどいところですりぬけることができ、ベッドで死んだ将軍の一人として悠々と彼岸へ去っていった。何人もの小説家が彼をめぐる暗殺計画をテーマにして作品を書いたが、やっぱり『ジャッカルの日』が抜群の出来だろうと思う。

開高健『開口閉口』「悪夢で甘く眠る」より引用

暗殺をめぐる他の作品を私はあまりよく知らないが、角川文庫の篠原慎訳のそれをぱらぱらっと読んだ時、これはさすがに面白い、開高氏が「トイレに行くのも惜しんで徹夜で読みたくなる」のもわかる、と思った。さらに彼は、《作者の才腕、お見事》《訳文が流暢でよくこなれていて》と付け加えて褒めてもいる。

そうして私は、この章を初めて読んだ時――それは2005年頃だろうから、もう19年前のこと――少年時代の『ジャッカルの日』と『オデッサ・ファイル』の本の、「未既視感(未既知感)」を思い出したのだった。

そこは片田舎の地元の、駅前通りにある評判のいい書店であった。

店の出入り口付近に、雑誌や絵本などが陳列してあり、そのもう少し奥まった所の、右側の書棚に、海外作家の単行本が高い位置にまでずらりと並んで収まっていた。

その中で、やけに黒光りしていた分厚い本。

それが、フォーサイスの、角川の単行本『ジャッカルの日』と『オデッサ・ファイル』だった。

あの黒い本はいったい、どんな物語が記されているのだろう? 少年のわくわくした夢心地は、格別だった。しかし残念ながら、たとえそれらの本に手が届いたとしても、親に買ってもらえるような気安い本ではなかったわけだ。

開高氏は「悪夢で甘く眠る」の中で、《作者のフォーサイスという人物は、たしか『タイムズ』の海外特派員をしていたという経歴の持主で、その本業のオマケとしてこの作品を書いたらしい》としている。

フォーサイスが英国の“The Times”の特派員をしていたかについては、資料不足のため確認できない。おおむね、フォーサイス自身の経歴文によると、“ロイターの特派員”であったことはよく知られているので、その誤りではないかと思われる。が、はっきりとしたことはいえない。

フォーサイスは1938年、英国のケント州生まれ。21歳頃にイギリス空軍を除隊後、若干の記者生活の後にロイター通信社に入社し、海外特派員となった。この間、パリ、東ベルリン、プラハに駐在。その後、BBCの特派員となり、1967年からのナイジェリア内戦を描いた『ビアフラ物語』(The Biafra Story)を69年に出版。ルポライターとしての知名度を上げる。

その後、フリーとなって欧米各国のメディアにルポルタージュを寄稿し、70年、かつてロイターでパリに赴任し、“ド・ゴール番”をしていたという経験をもとに、フランスのド・ゴール大統領の警護にあたっていた関係者を取材して、『ジャッカルの日』(The Day of the Jackal)を書き上げ、71年に英国で出版。大ベストセラーとなる。

さらに72年には『オデッサ・ファイル』、74年には『戦争の犬たち』(The Dogs of War)が出版された。

開高氏は、先述の文章に続いて、次のようにフォーサイスを紹介している。

『ジャッカルの日』が世界的なベストセラーとなり、その後の2作品と合わせて相当な大金をつかんだ。フォーサイスは「私の作品は文学ではありません」と断言して、スペインで牧場を買って引退した――。

開高氏曰く、《スパイ小説とポルノは一人の人間の大脳皮質にとってはほぼ同じ役割をする。つまり、大人の童話である》と。ムラムラするか、ハラハラするかの違いだけだ、ともいっている。

私が子どもの頃、あの駅前の書店の書棚の高い所に挟まっていた『ジャッカルの日』や『オデッサ・ファイル』が、開高氏のいう《大人の童話》であったとは露程も思わなかったが、確かに、スパイ小説の醍醐味の中には、そこにのめり込むだけの昂奮と集中と官能の刺激的な材料が揃っているわけで、ポルノに関してごく一定の年代において貪る男性全般の、惑溺して已まない色欲的行動生態と何ら変わりないように思われる。スパイ小説! と聞くと、知覚的に体が前のめりに反射して、鋭敏に目覚めてしまうのだ。

フォーサイス自身が、日本語版に寄せて丁重に文章をしたためている。

ド・ゴール将軍は暗殺者の銃弾にたおれることなく、1970年11月、自宅のベッドで静かに永眠いたしました。本書の興味は、ですから、ジャッカルという暗号名をもつ一匹狼の殺し屋が、どのようにして目標に接近したか、そして奔命に疲れたルベル警視が最後にいかにして暗殺を阻止したか、その緊迫したつばぜりあいにあるといえます。

フォーサイス著『ジャッカルの日』篠原慎訳/角川文庫「日本語版に寄せて」より引用

1971年12月、ロンドンにて――と、そこに記してあった。

あまりに熱情的に、作者がこってりとした手段を好んでポリティカル・スリラー小説に仕立てたため、これを基調にして映画になったそれも、決して見劣りしないのだった。

ここから転じて、『ジャッカルの日』の映画の話をしていきたい。

映画の『ジャッカルの日』

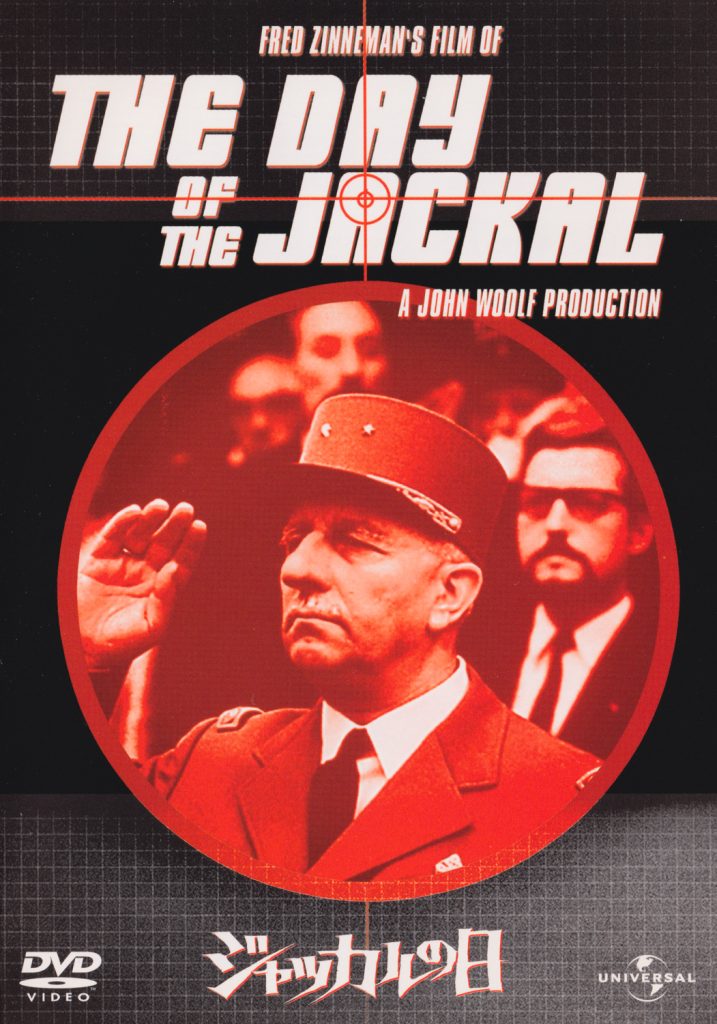

フォーサイスの小説を原作とした、フレッド・ジンネマン(Fred Zinnemann)監督の映画『ジャッカルの日』(1973年公開)は、もう激烈に面白い映画なのである。

この手のジャンルの作品としては、相当秀逸なものとして評価されていてもおかしくないのだが、日本においては少しばかり、その近現代におけるヨーロッパの政治情勢への関心の度合いと、フランスの民主革命的体質に対する羨望濃度が薄いむきがあって、一般的な批評はだいたい落ち着き払っている感じがする。

しかしながら、一国の権力者が暗殺されるかもしれないというストーリーであるのだから、なるほど、観終わるまで「トイレに行くのを惜しむ」のは、小説も映画も同じなのだ。

映画の中で、金髪の殺し屋=暗殺(未遂)犯ジャッカルを演じたのは、エドワード・フォックス(Edward Fox)。知的で冷静沈着で、物静かであり、しかもハンサムで、それでいてジャッカルは、密やかに凶暴性が高い男。

もう一人、秘密軍事組織(OAS=Organisation de l’armée secrète)の暗殺計画を阻止すべく、捜査を任命されたフランス司法警察刑事部次長のクロード・ルベル警視役は、名優マイケル・ロンズデール(Michael Lonsdale)が演じている。こちらはずんぐりむっくりの体型、鼻の下に小形の束子(たわし)のような髭を生やし、表向きは愚鈍さの方が上回って見える。

ついでながら、小説ではルベルについて、こんな記述になっている。

《クロード・ルベルという人間を形成している要素の一つは、人に信頼感を与えて何でもしゃべらせるという才能で、第四共和制時代にノルマンディーで刑事生活にはいって以来20年、犯罪捜査で成功してきたのも、この才能のおかげだった》。

さらには、《ずんぐりとした小男で、漫画家描くところの恐妻家のイメージにぴったり》。細君の尻に敷かれ、《服装は野暮ったく、いつもしわだらけの背広にレーンコートという格好。態度もの腰は柔和で、むしろ何かを謝罪しているような感じで、証人に情報を求めるときでも、その態度は、先に尋問した平刑事のそれとあまりにも違うので、自然に証人も平刑事たちのきびしさからのがれられたような気持ちになり、ルベルに対して態度を軟化させるのである》。

唯一、映画のルベルは、ロンズデールの大柄な体格によって、《小男》というわけにはいかず、尤もそれは何らの影響も及ぼしていないと思われるが、それ以外の部分については、ほとんど小説のそれとどんぴしゃりなのである。

ルベルという警視は、内に秘めた知的さという点でジャッカルに劣らない。それどころか、目的座視への行動手順を瞬時に部下に伝え、逆にジグソーパズルのピースのように拡散している情報源をうまく噛み合わせ、推移の仮説なり核心的事実なりを掴み取る、いわば「帰納的集約性」の才知に秀でている人物であった。

まるで性格も風貌もかけ離れているジャッカルとルベルの二人だが、請負で「やらされている」「仕事」をこなしているのに変わりないのだった。

ジャッカルはこつこつと、自ら緻密に練り上げてきた計画をこまかく周到に実行していき、一方のルベルは、散逸した水滴の色を判別していくかのごとく、丹念に粘り強く部下を使いまわし、その愚鈍とも思える図体を無理やり奮ってなんとか走り回っている様。

二人とも、「やらされている」「仕事」にしては、徹底すぎやしないか。いや、だからこそ、己の心に鞭打つ勤勉さ、信念の強さという点で、共通しているといえよう。

そんな二人が別々の行動の終末的宿命において、つまりは、終局で一つの場に「一瞬」だけ居合わせ、むろん対話などなく、客観的にいってしまえば、ジャッカルという男は忽然とこの世から消えるのであった。

ところで、ジャッカル(エドワード・フォックス)と肉体的な関係に落ちる美しいマダムこと、コレット・モンペリエ男爵夫人(原作ではシャロンニエール男爵夫人)役を演じているのは、デルフィーヌ・セリッグ(Delphine Seyrig)であった。

ちなみに彼女は、1968年公開のフランソワ・トリュフォー監督の映画『夜霧の恋人たち』(Baisers volés)に出演し、ファビエンヌ・タバール夫人を演じているのだが、なんと、その夫のタバール氏を演じているのは、ルベル役のロンズデールなのだ。

別個の映画の、キャスティングの兼ね合いとはいえ、そうであるにしても、これらの構図はなかなか深みがあって面白い。こうしたキャスティングの妙味(プロデューサー又は監督の遊戯的采配?)もあって、『ジャッカルの日』の撮影現場では、さぞかし共演者たちは愉快であったろう。

フランスの政治体制

ここまで書いてきて、今さらこの映画の梗概を述べるのは、野暮というものである。ただ、多少の説明は必要かと思われるので、ごく簡単に、以下のように書いておく。

――アルジェリアの独立を阻止すべく、ド・ゴール大統領及びフランス政府と対峙していた極右過激派連合の秘密軍事組織OASによるド・ゴール暗殺計画は、ことごとく失敗に終わった。追い詰められた彼らは、焦りを見せた。

そこで、イギリス人の殺し屋のプロ、コードネームをジャッカルという男に大統領暗殺を依頼。彼は法外な報酬を要求したが、いよいよ計画の準備に着手した――。

断っておくが、『ジャッカルの日』で見応えあるのは、ジャッカルとルベルのそれぞれの「行動と態度」それ自体である。

全く接点のない二人が、いかにして宿命的に一つの地点に縮まって収斂していくか――だ。

フォーサイスが述べたとおり、ド・ゴールは無事であり、暗殺は未然で終わるのであって、ド・ゴールの運命そのものに対する心理的危機感とは、全く無縁な映画である。

とはいうものの、ド・ゴールとはなんぞや? という面もあり、当時のフランスの政治体制にあまりにむとんちゃくであるなら、この映画のディテールに感じる解像度もかなり変わってきてしまうと思うので、やや初歩的で押し付けがましいところではあるが、最後にフランスの政治体制についてふれておかざるを得ない。これも以下、できるだけ簡便に記しておく。

いうなれば遡って1960年代。その時代における、フランスの政治的近況に関しては、平凡社の『世界大百科事典』(1967年初版)が真っ当に詳しい。事典ではこれに関して、厖大なページ数を割いているのだが、ここではその一部を要約しておくことにする。

フランスは、《中央集権的な行政国家》であり、《政治体制の不安定が大きい》ことから、政府は《つねに治安の維持に重大な関心を払ってきた》。これは、ド・ゴール共和制の話である。

この点において、内務省(の公安局)が最も強力な省であった。警察力の大部分が国家警察であり、その数は約5万人で、その40%がパリに配置されている。このほか、治安予備隊(CRS)や憲兵組織(国家憲兵隊)もある。

法体制においては、映画の主題に絡んだ部分のみでいうと、大統領の反逆罪、閣僚の陰謀などを裁く高等法院が憲法(※1958年制定のフランス共和国憲法=第五共和政憲法)に規定されている。63年以降では、政治テロのへの対処として公安裁判所が常設された。

さらに、当時のフランスの政治体制について、『世界大百科事典』から一箇所だけ抽出するならば、以下が相応しい。

《ド・ゴール体制は家父長主義的な権威主義が民主主義の諸原理によって緩和されている》。

§

開高氏が思いつきで述べた“パルプ小説”なるものを敬遠して、それとは違う、生粋のスパイ小説で結びつけられた開高氏もフォーサイスも、それに生々しくのめり込んで息を荒げ、にわかに昂奮している様を、私ははっきりと想像できてしまった。

そうして私自身もいま、あらためてその昂奮の渦中にさらなる昂奮を求めて、貪らざるを得ない心境だ。

『ジャッカルの日』の影響か、あのオート・シャロンニエール村の森林で、古老のルベルがひっそりと好みの本を耽読している想像に陥る。ブラックコーヒーはフランス寄りではないので、エスプレッソ(espresso)が彼の常套飲料であると思えばいい。

当然それは、日本人の多くが好む飲み物とはいえない。せいぜい思い浮かぶのは、カフェ・オ・レ(向こうではこれと同等のコーヒーをcafé crème=カフェ・クレームというらしい)ぐらいであろう。しかし、もう少々苦味があって、濃密な水分を施すくらいの度量は必要なのだ。

それを「文化的寛容さ」といいかえて差し支えない。

何に関してかといえば、むろん、スパイ小説の耽読に関して――である。フォーサイスの小説は、カフェ・オ・レ程度では済まないのだ。実偵小説であり、その旨味が濃縮しているのである。エスプレッソであるべきだ。

コメント