ライ麦パンにイタリアンチーズをのっけて食べるところから始めようか。そうでないなら、ジェイ・マキナニー(Jay McInerney)のオフィスにある、コーヒーショップでテイクアウトしたコーヒーとサンドイッチでもいい――。

高校時代の担任が「モラトリアム」と題して提起していたじゃないか。サリンジャーのライ麦を。何故あの時、私はそれを読まなかったのだろうか。本当に涙が出てきてしまう。もしそれを読んでいたならば、それなりの強い決断力と洞察力をもって、その後のいくつかのいざこざを、きれいに見極めてばっさりと対処できただろうに――。

ここで述べたいのはこういうことなのだ。

工業高校を出てすぐにでも、サリンジャーのライ麦を読まなかったばかりに、人生には強い決断力と洞察力が必要だということに気づかず、また同時に、住んでいる町は常に市民に対して開放的であることを知らぬまま、自分が意志に反して過ちを犯しかねない方向に傾きかけていることを転換できず、ただ流れるままに身を任せてしまった。たどり着いた島は、望んでいた島ではなかった…。

こうもいいたい。

たとえそうであったとしても、私はまだ全ての希望を諦めてはいない。もはや遅かれし事態ではあるにせよ、誰しもが若き日に反撥するであろうあのこそばゆい青春を、もう一度今、取り戻してみたいのだ。いや、私の人生において、大いなる巻き返しに挑むのだ。

イーサン・ケイニンの短編小説

今月初め、アンディ・ウォーホル(Andy Warhol)に絡んだ伴田良輔氏の「天国のフェイマス」を解題するにあたって、そのエッセイの初出である『小説新潮』臨時増刊『アメリカ青春小説特集』(新潮社/1989年刊)を入手して文献資料とした。

これがまた素晴らしい稀覯本であった。いわば、アメリカ現代文学の宝庫である。私はこの古本を絶対に手放さないことを決めた。

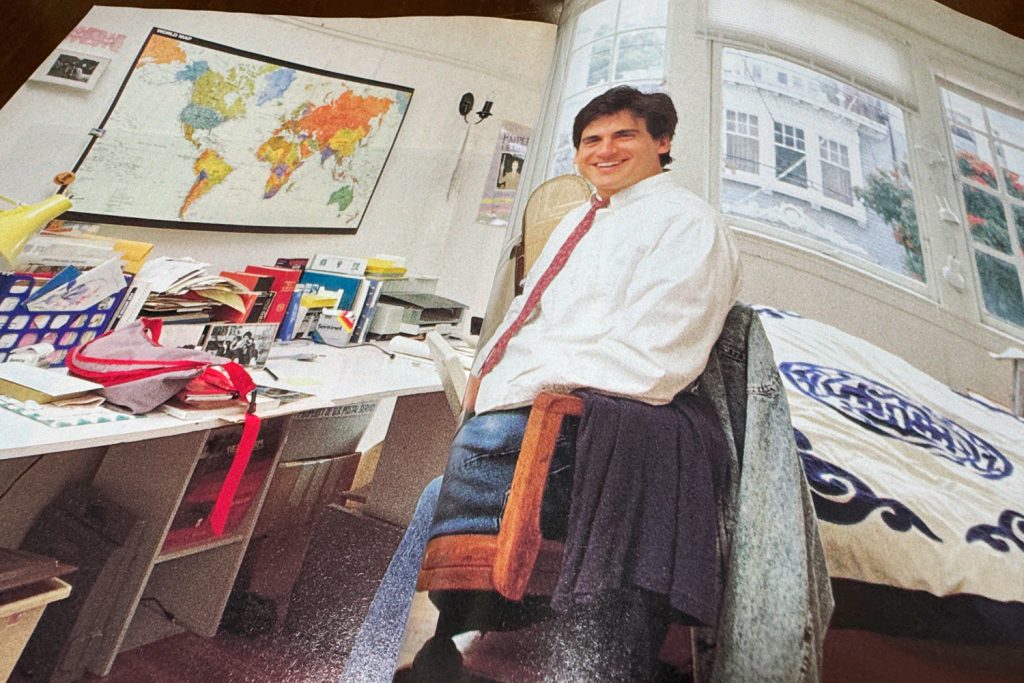

当時の若きアメリカ人作家たちが、カラフルなページの中でひしめき合い、創作生活について能弁に語っている。またその作品の一部も掲載されたりしている。日本人作家や翻訳家による彼らの作品へのオマージュ、批評コラムも存分に愉しめたりすることができる本であり、私はここで、ある一人の作家の短編作と出合うことができた。

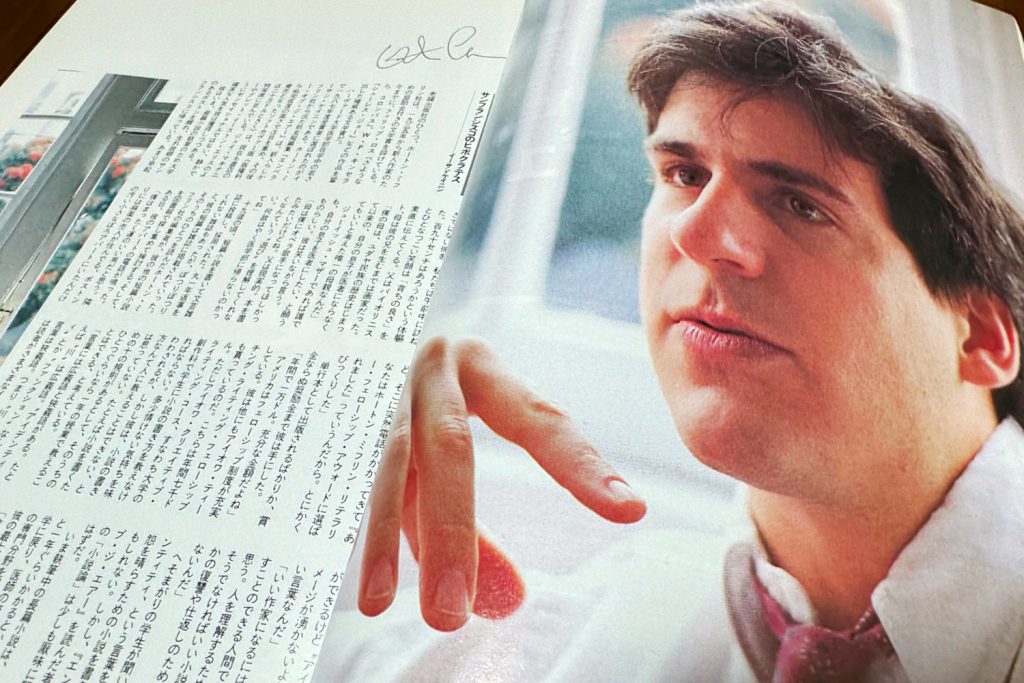

イーサン・ケイニン(Ethan Canin)は、スタンフォード大学卒の医学博士で、当時新進気鋭の作家だった。サンフランシスコに事務所をかまえていた様子が、取材記事から窺える。彼は新人作家を対象とするホートン・ミフリン社の文学賞を受賞し、処女短篇集『エンペラー・オブ・ジ・エアー』で一躍注目される。

何気なく読み始めた彼の短編小説「頭の中で何かがかちんと鳴る」(“Lies”/柴田元幸訳)があまりにもみずみずしくて素晴らしかった。私はこれだと思った。あの頃、あの時、こんなアメリカの現代文学を少しでもかじっていたならば、自分の転機も自力で書き替えていただろうに…。

少々長くなるが、その短編のあらすじを書いておきたい。

そこは、アメリカのボストン近郊のとある町。

高校を出たばかりの17歳のジャック(卒業するまでの4年間、母親が毎日弁当でライ麦パンにイタリアンチーズをのっけてくれた!)が主人公。親父にせっつかれてなんとか卒業できた時、母親は泣いて喜んだという。彼の親父はロクスベリーの印刷工だ。

ジャックは、サウス・ハンティントンのエイブルズというちっぽけな映画館で働き出した。仕事の半分は切符売り、もう半分は見習いの映写技師。映画の途中で時間になったらリールを取り替える仕事だ。スクリーンに黄色い点(パンチ)が出たら、リールを取り替える合図。手際よくもう1台の映写機リールをスタートさせる。この仕事は慣れれば難しくないし、気楽だ。

映写室には、たまに恋人のケイティがいることもある。高3の時、その映画館の席で偶然知り合った美人の女の子。でも彼女が映写室にいるなんて、オーナーのミスター・エイブルに見つかったらクビだ。

案の定ジャックは、一度ヘマをやらかした。

ケイティが映写室にいて、いいムードになり、「あんたのこと愛してるわ」といってきた。ジャックはそこでキスをすべきだと思ったので、キスはした。が、お前を愛してるとはいえなかった。いろんな嘘はつけるけれど、その嘘だけは勘弁してほしいと思った。お互いに舌を突っ込んでいる時にリールが終わって、場内が真っ暗になった。慌ててすぐに次のリールをスタートさせた。でもあとで、ミスター・エイブルにどやされた。今度あんなヘマをやったらタダじゃ済まんぞ――。

その夏、ジャックはスーツを着てネクタイを締め、ソーガスの町の教会に行って、ケイティの姉の結婚式に参列した。ケイティの母親にも父親にも会うには会った。お袋さんにはそのスーツ似合うわよとキスをされ、ケイティの親父さんはそわそわして落ち着かない様子だった。

ジャックは、自分たちも11月に結婚することを決めていた。もうこんな親父さんの姿はうんざりだから本式のそれではなく、治安判事にやってもらう形式的な結婚式。もうすぐ18になっちまう。それまでの仲間にもうんざりしているし、人生の新しい段階に入ってきているなと感じるジャック。

何かがかちんと鳴って

ある日曜日。

エイブルズのロビーの階段に腰を下ろし、ポップコーンを食べながらリールを替える時間を待っているジャック。すると、外から車のクラクションがきこえた。ケイティが姉の旦那のハンクから借りた、赤いキャディラックだ。ケイティがクラクションを鳴らして、ジャックを呼んでいる。このまま動かずに何もしなければ、またケイティがクラクションを鳴らすだろう。

ジャックは今、自分の人生の岐路に立たされていることを感じた。リールを替えにいくまでの時間のこと。親父が今までずっと真面目に働き通しだったこと。ミスター・エイブルのこと。その二人に信用してもらっていたことをジャックは思った。

灼けるような暑い午後の――その時。

ジャックは一歩踏み出した。もう戻ってこれないと思った。

表通りに停まっているキャディラックの運転席に乗り込み、悠々と走り出した。行先はファウンテン・レイク。道順なんて知らない。でもびゅんびゅん飛ばした。ボストン大学を通って川を渡り、ボイルストンを越えて、さらに走る。

そこで何かがかちんと鳴った。

リールを替える時間――。

一瞬ブレーキを踏み、頭の中で今エイブルズで起きているだろうことを想像する。ぐいっとアクセルを踏んだ。もうやっちまった。別の新しいリールが終わったことをジャックは感じた。これまでの一時期におさばらしたいんだ…。

隣にケイティが座っている。

もう俺はガキじゃないんだとジャックは思った。車をびゅんびゅん飛ばす。スピードメーターは120キロあたりに揺れていて、ファウンテン・レイクに向かって走っている。

ジャックの気持ちはなんだかしんみりとしてしまって、ケイティにこういった。「愛してるよ、ケイティ」。ジャックはアクセルを踏んだ。

§

読み終わって、涙が出てきてしまった。

まさにこれ――。

こういうアメリカの、からっとした“青春小説”をなぞって、私自身の、まだ20代だった頃の演劇活動において、すべからく戯曲化すべきだったんじゃないかと思ったし、それを演じてもみたかった。いや、書いてみたかった。現実の中で私は当時、目の前に用意されていたあるものが、既に「演劇ではないおもちゃ演劇」であることを悟っていたところであり、そこから逃れるためには、自分で書く以外に方法はなかったのだ。

だが実際、サリンジャーのライ麦もケイニンもあの頃、読んでいなかった――。

何かが違う、これは私のやりたいことではないと悟っていたにも関わらず、どうすればよいかそれがわからなかった。自らの努力を怠り、ただ右往左往して迷路に迷い込んでいただけなのだ。

「演劇ではないおもちゃ演劇」に関わっていたあの数年間の影響が、丸ごと人生を飲み込み、彼ら仲間との縁を完全に断ち切ることができなかった。断じて彼らが悪いのではない。しかしそれは、日本人的な美徳の問題なのではない。単に自分が弱く、何かを恐れていただけだ。

いっさいをぶっちぎり、自分もジャックになれたのになあ…。いま、本当にそう思うのだ。私はそうやって苦しく抱えていたものを書き替えることができなかったが、もうどうでもいい。過去なんて。書き替えてしまえ。いま。新しいブルーな春の星を。

かちんとなるまでに、扉をこじ開けろ。壁をぶち抜け。そうしてハイウェイを走りゆくのだ。

コメント