《香りたつたび、何かが起こる。》

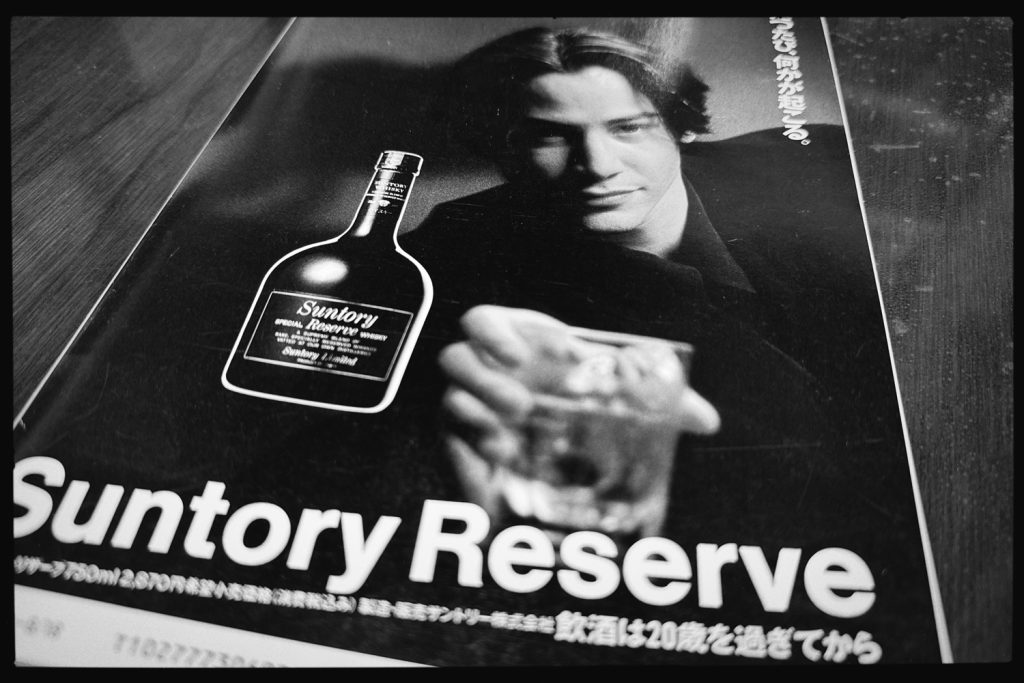

氷の入ったグラスを片手に、柔らかな光を顔に当てられた俳優キアヌ・リーブス(Keanu Reeves)さんが実に若々しい。ガス・ヴァン・サント(Gus Van Sant)監督の映画『マイ・プライベート・アイダホ』(“My Own Private Idaho”)で話題をかっさらった後の広告――ということになるのだろうが、それはサントリーのリザーブの広告であった。

この人のフィルモグラフィを見ただけで、その人気絶頂ぶりがわかるのだけれど、キアヌさんはとにかく凄まじい数の映画作品に出演している。職人的気質というよりはむしろ、“映画狂”という魔教の“敬虔な信奉者”であるとさえ思えるほどだ。

なんとこの人は、1986年に、私の――何を隠そう事実上の――初恋の人(!!!)=リンゼイ・ワグナー(Lindsay Wagner)さんのテレビ映画『リンゼイ・ワグナーのヤング・アゲイン』(“Young Again”)に出演し、あろうことか共演している。〈あのうちょっとキアヌさん、それはないですよぉ〉と、ジェラシーが燃え盛るのを感じるのだけれど、ぐっと堪えることにして、いずれキアヌさんの数々の映画についても“冷静に”紹介できれば――と思っている。

燃え盛ったジェラシーを振り返りながら、悔やんでも悔やみきれないサントリーのリザーブを、私は今、グラスを片手に、したためている。只事を装いたい。が、それを口に浸すのは決して皮肉ではない。私がウイスキー党なだけである。

実をいうとキアヌさんの広告が載っていたのは、週刊誌『Weeklyぴあ』1992年6月18日号(No.462)なのであった。この本に、私があの頃“観たくても観ることのできなかった映画”が2つ紹介されている。今回は、それについて少しだけ語っておきたいのだ。

カフカの映画とベイツさんの『フライド・グリーン・トマト』

▶「セックスと嘘とビデオテープ」で鮮やかにデビューしたS・ソダーバーグの待望の第2作。『変身』等の作家カフカを主人公に、その悪夢と不条理の世界を巧みに描き出している。舞台は、第一次世界大戦後のプラハ。この暗黒の迷宮で単調な生活を送るカフカが、親友の失踪事件を追ううちに“謎の城”に迷い込んでいく模様を、シュールなタッチで描いたサスペンスだ。“笑う男”といった抽象的なキャラクターや陰影の濃い白黒の映像が効果的。(一部カラー作品)

『ぴあ』1992年6月18日号(No.462)より引用

91年11月にアメリカで公開されたスティーヴン・ソダーバーグ(Steven Soderbergh)監督の映画『KAFKA/迷宮の悪夢』(“Kafka”)。そこに掲載されたモノクロ写真が、一瞬日本映画の『ゴジラ』(1954年)の登場シーンに酷似していて、私は思わず目をパチクリさせたのだ。

主演はジェレミー・アイアンズ(Jeremy Irons)、テレサ・ラッセル(Theresa Russell)、アーミン・ミューラー=スタール(Armin Mueller-Stahl)。

今も何ら知識はない。カフカといえば、あの『変身』や『審判』で知られるフランツ・カフカ(Franz Kafka)のことであり、私自身の作家カフカに対する興味関心はあの頃まだどっちつかずだったし、その分岐点としてこの映画の公開を知ったのだった。しかしながら私は、反逆的にカフカへの興味関心を見失っていき、この映画を観る機会はとうにやってこなかった。理由はいくつか考えられるが、それはここでは述べない。

もう一つ、キャシー・ベイツさんが主演した映画『フライド・グリーン・トマト』(“Fried Green Tomatoes”)も観たかった。監督はジョン・アヴネット(Jon Avnet)、共演はジェシカ・タンディ(Jessica Tandy)。

本当にこれは、あの頃観たかった映画なのだ。一方のカフカ文学については、全くのド素人だけれど、キャシー・ベイツさんへの関心といえば、映画『ミザリー』(1990年)で恐ろしい婦人を演じ、私の脳裏にあの狂気のシーンがいくつか刻み込まれている。それだけで俳優のベイツさんが好きになってしまった。だからこそ、『フライド・グリーン・トマト』の温和な彼女が観てみたかったのだが、その願いも当時叶わなかった。

没頭が泡沫と化した日々

90年代半ばにかけて、“観たくても観ることのできなかった映画”があまりにも多すぎたのである。ちょっとこれは、単なる諦念では済まされない気もする。芭蕉の句ではないが、《むざんやな甲の下のきりぎりす》といいたいくらいで、あの頃の自分自身の殻に閉じこもった心の内を疑う。

雑誌『ぴあ』が、私の中学・高校時代(1985~90年)に与えた影響はとてつもなく大きかった。あの情報誌自体がウキウキするような青春の欠片を、引っ提げてくれていた。

その『ぴあ』が時代を謳歌し、我が“青春時代を謳歌”していた話については、以前書いた(「『ぴあ』―演劇のための雑誌という定義」)。今でも若き日の青春を否定しないし、そのとおりなのだと思う。観たい映画や演劇、音楽ライヴなどのイベント情報を『ぴあ』をもとにチェックする。いずれかを電話予約し、チケットを手に入れる。そうしてその当日を待ち焦がれるといった日常生活。平凡な日常の反復に、ちょっとした機微を与えてくれていた『ぴあ』。友だちと行くライヴなどは、それだけで一つの冒険譚になり得たのだった。

私が学生時代に悦楽のエンタメ生活を送っていたそれを、ずばり“ぴあエンタメ時代”と称したい。

ところが残念なことに、20代の始まりとほぼ同じくして、つまり19歳だった91年からその後の5年間にいたっては、小劇団の演劇活動に携わって没頭し、全神経を傾注してのめり込んでいたために、その代償として、“ぴあエンタメ時代”は大きく影を落としたのだった。

端的にいって、エンタメを楽しんでいる暇がなくなった――。お金も時間も無くなり、映画館に足を運ぶことも、上演演劇の劇場に行く頻度も著しく減って、音楽CDもなかなか買うことができない状況となってしまった。当時それでもそれを、已むを得ず良しとしていた。最悪だったのは、劇団仲間以外の友人からライヴに誘われても、断ってしまっていたこと。この影響は遥かに大きかった。中学・高校時代の友人とは、劇的に疎遠になってしまったのである。

恋愛すらしていない――。

というのはちょっとばかり嘘になる。とはいえ、私の20代は、“ぴあエンタメ時代”とは打って変わって鷹揚さを失っていた――ということはいえそうである。

他人(ひと)が自分から離れていった過疎の時代ともいえるか。そのことに鈍感であり続け、演劇活動が充実しているから平気だなんて、当時は思い込んでいた。しかし結局は、中身が空っぽの20代だった。〈あなたがやってるのって、それ、演劇じゃないよね〉。甘えかもしれないが、誰かがそうはっきりいってくれれば、もう少し決断を早められたのかもしれない。

ごく最近になって、あの頃自分たちがやっていたことは、本当にくだらない「演劇ではないおもちゃ演劇」だったということに気づき、愕然としたのだった。もっとアメリカ現代文学に傾注していれば、それを戯曲に投入していれば、違った局面になっていた可能性はあった。だが私には、物事を断行的に決済していく能力がまるでなかった。そのことは、「ブルーな春の星を書き替える」の稿で述べたから、これ以上は書かない。

だからこそ今なのだ

圧倒的に観ていなかった当時の公開映画について、かえって今、関心に及んでいる。91年以降の映画界の盛況ぶりを確認できる術は限られてはいるものの、少しずつ、それらを思い出して観ていこうと――。カフカの映画がそうであるし、ベイツさんのあの“温和な映画”もそうである。

加えて、キアヌさん出演の映画においては、もう惨憺たる空疎といっていい。私の頭の中には、ほとんどキアヌさんの映画の記憶が空っぽなのであった。ここでとてつもなく由々しき表明を致すけれども、私はまだ、『マトリックス』(“The Matrix”)をはじめリローデッド、レボリューションズ、レザレクションズなんて観ていないのである。

「え? ほんとですか?」

なんて、いわないでほしい。私の体を前後左右に揺さぶらないでください。もうわかっているのですから。全てが後悔の残滓といえる、90年代のぽっかりヶ丘の大きな穴の中に居たのですから。空っぽになっていたエンタメのビタミンを、これからゆるりと補充補完して、しっかりとした栄養たっぷりの元気な子になろうというのですから。むしろそこは、セメントでガチガチに固めたいくらいである。

それはそうと、あの頃20歳そこそこだったから、ビールをやっと飲みはじめてアルコールのどきつさに体中が右往左往していた。ウイスキーなんてもってのほか、あんな琥珀色に輝いた水、飲めるわけがなかった。ただし、憧れてはいた。

今ではそれを平然と飲んでしまっている。もはや古びた体が、その鋭い刺激を蔑ろにしているといえなくもない。サントリーのオールドも美味い――が、〈リザーブも案外美味いよな〉とつぶやく…。

私自身の身も心も、あの頃とは全くの別物=別人といいきった方がよさそうだ。しかし一応便宜上、「あの頃の自分」といういい方で今後も済ますことにする。「空っぽだった20代」を「空っぽではなかったことにする」ことは不可能にも思えるが、心情的になんとかそれを克服できるのではないか。リザーブを飲めば。あることないこと、都合の悪いことは忘れてしまえばいいのだから。

リザーブ?

ああそうだったのか、リザーブって、予約のことね…。『ぴあ』の、というか私の“ぴあエンタメ時代”にうってつけの酒じゃないか。

カフカ、ドキドキしたよなあ。ベイツさん、愛くるしかったよなあ。キアヌの『マトリックス』、やっぱりキアヌらしくて面白かったよね…。そんなふうに90年代を思い出したかったのです。

追記:「エンタメの魔法の雑誌だった『ぴあ』」はこちら。

コメント