|

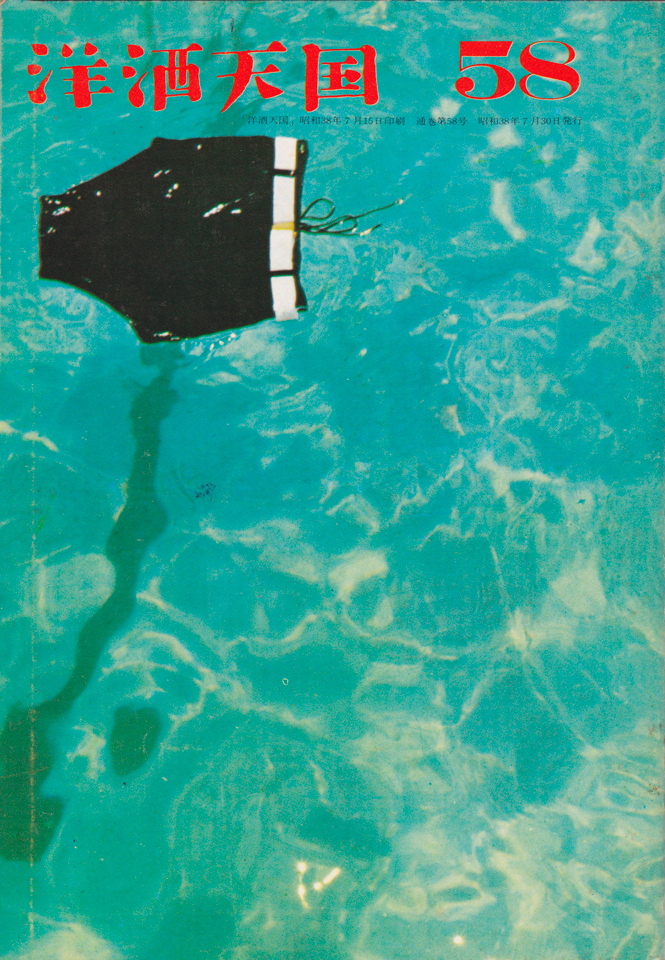

| 【在りし日の日劇の姿。『洋酒天国』第58号より】 |

壽屋(現サントリーホールディングス)PR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)第58号は、昭和38年7月発行。熱っぽくルイ・アームストロングのジャズの話で盛り上がった前回からの続き。今回は日劇――。昭和の時代に一世を風靡した日劇ミュージックホールの話題に入るのだけれど、その前に、第58号に掲載された山本周五郎のエッセイ「ブドー酒・哲学・アイスクリーム」について少し触れておきたい。

§

昭和35年頃より壽屋(寿屋)の宣伝部は、本業があまりにも多忙となっていた。“ヨーテン”自体は低迷していたため、ある種のテコ入れをおこなったのである。第51号からは少し大きいサイズのA5判とし、読み物のページを増やした。しかしこれも結局、営業部の要望で「バーで人気のあった」という“元のサイズ”=B6判に戻したり、この間、作家の山川方夫を編集顧問に招いたり、昭和36年には東京の宣伝部で新卒採用を決行し、若い新人を入れて人員を確保――といった具合に積極的な戦略に打って出ていたのだ。

昭和38年には、新規のビール事業も展開。社名を「サントリー株式会社」と変更。そうした大々的で慌ただしい社内において、“ヨーテン”編集部では、さらに気勢を上げる策として、当時売れっ子の作家であった山本周五郎にエッセイを書いてもらおうと企図する。見事にそれが具現化したのが、第58号の「ブドー酒・哲学・アイスクリーム」だったわけである。この経緯については、小玉武著『「洋酒天国」とその時代』(ちくま文庫)が詳しい。

山本周五郎の時代小説で代表的な作品と言えば、まあ、それこそいろいろあってなかなか絞るのが難しい。敢えて挙げるならば、『五瓣の椿』とか『さぶ』であろうか。『さぶ』は、この年昭和38年に雑誌『週刊朝日』に連載され、すぐに新刊本となった小説である。山本周五郎と聞くと、個人的には、黒澤明監督の2つの映画の原作である『赤ひげ診療譚』と『季節のない街』の小説の方が、すぐに思い当たる。

|

| 【「ミス洋天58号」モデルはあおい・みよさん】 |

エッセイ「ブドー酒・哲学・アイスクリーム」の全体的な文脈は、当時(昭和30年代後半)、国内ではまだワインを飲むという習慣が一般大衆には広まっていなかった(喩えて言うなれば、壽屋の「赤玉ポートワイン」は甘口で愛嬌があるが、本場のワインはそれに比べなんとも辛口で毛嫌いする人が多かった)ことが背景にあり、そもそも舶来の酒は輸入がまだ困難な時代で、なかなか出回っていなかったのである。山本氏自身はブドー酒=ワインがすこぶる好きであるのに、銀座あたりのレストランですらなかなかワインが置いていなかった、だから必ずあるようにしてもらいたい――という主旨の内容であり、戦後の自由経済へのうねりと高まりが感じられるエピソードである。昭和30年代後半は、まだそういう時代だったのだなと思った。

山本氏曰く、ブドー酒すなわちワインを飲むと、《哲学的、思索的な酔いごこち》があるという。ちなみに、エッセイのタイトルでちりばめていた“アイスクリーム”というのは、どうやら山本氏が考える「人類が生み出した傑作」のうちの一つであるらしい。むろん、これに酒も含まれるのだけれど、その他では、フランスの哲学者のデカルトやサルトルを挙げ、それ以外に――何故か――アイスクリームがぽつりとこれに加わっているのであった。庶民的で清楚な味わいのある彼の時代小説の魅力のなんたるか、その内実を解き明かせば、実は個人の趣味嗜好のこういったところに、面白い感性が潜んでいたということになるのだろう。

§

|

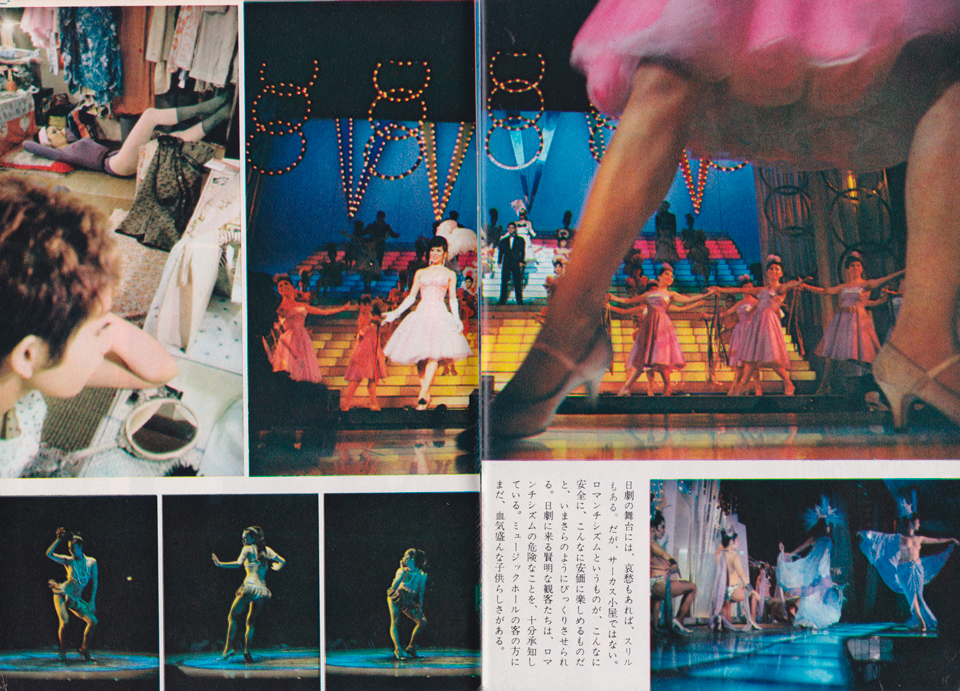

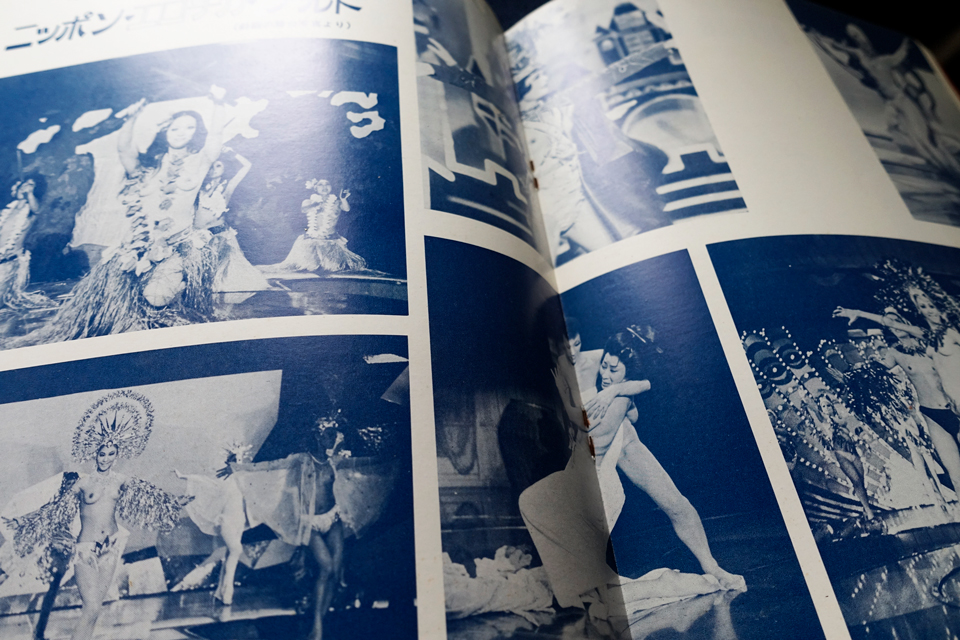

| 【日劇ミュージックホールでのレビュー。貴重な記録】 |

作家・山川方夫を“ヨーテン”の編集顧問に招いた――という話を先述した。第58号において、まさに万を辞してと言うべきエッセイ(というかフォト・ルポルタージュ)、それが「日劇……都会化のシンボル」であり、このエッセイを書き下ろしたのが、山川氏自身なのであった。エッセイに併せて、躍動感ある当時の日劇の様子を活写したカットが何点か掲載されており、これだけでも今号の稀覯本的価値は高いはずである。往年の日劇ミュージックホールの姿がこうして誌面に現出し、その幻想的な世界に浸れるのだ。

ところで私自身は、1981年(昭和56年)に解体された東京・有楽町の日劇のビルの実際的な記憶は、ほとんどない。テレビによる映像の記憶では、昭和30年代の世相の話題で祭り上げられる「日劇ウエスタンカーニバル」が濃厚なのだが、日劇解体の3年後、そこに現れた半円弧形に近い巨大なビルディング、すなわち有楽町マリオン(有楽町センタービル)を小学生だった私が見上げた時、あまりにもその大きさが恰幅すぎたので、まるで白昼夢を見たかのような目眩ましを覚えた経験がある。この真新しかった有楽町マリオンは、映画『ゴジラ』(1984年版、監督は橋本幸治)のシーンで破壊された。

|

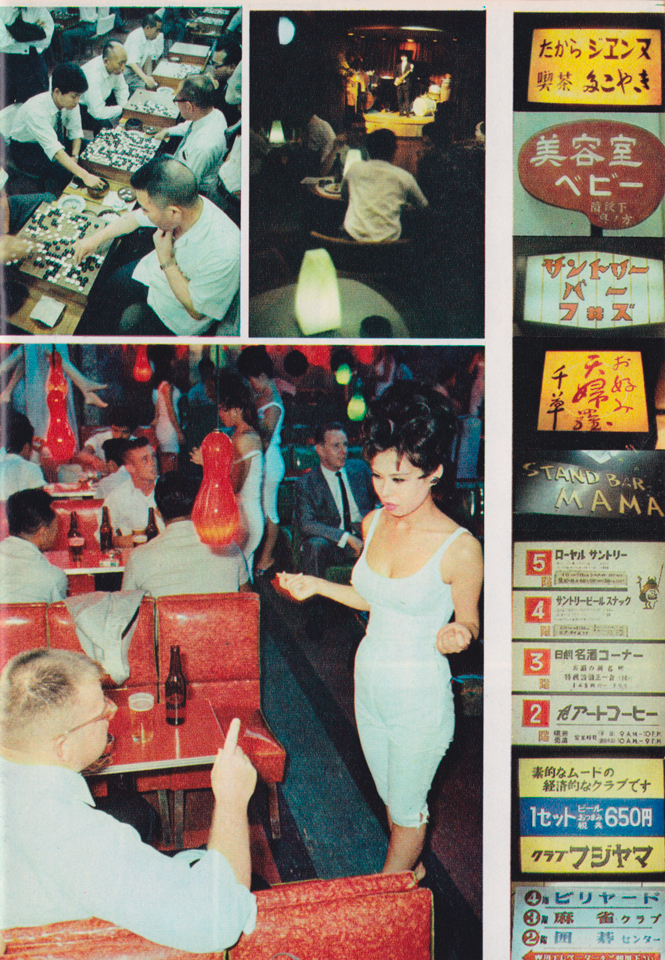

| 【猥雑な雑居ビル的存在。日劇内にあった各種店舗】 |

話をもとの日劇に戻す。山川氏のエッセイによれば、日劇は昭和8年(1933年)に竣工。当時の名称は「日本映画劇場」だったらしく、娯楽場のマンモス化のはしりだった、と述べている。そこで初めて観た映画が、『ベンガルの槍騎兵』(1935年公開のヘンリー・ハサウェイ監督の映画。主演はゲーリー・クーパー)だったという。その頃日劇は「陸の竜宮」の異名があり、戦後、《映画と実演の劇場》の一大センターとなって、まさに憧れの、娯楽の天国と化したのだった。

そんな日劇は地上7階、地下3階建て。館内の劇場は当時、合わせて4つ。1階から3階までのメインとなる大ホール「日本劇場」は、Wikipediaによると、座席数は約2,000席で、立ち見客数を合わせると最大4,000人だったという。春、夏、秋の踊りといった日劇ダンシングチームのレビューや歌謡ショー、あるいはウエスタンカーニバルといった実演が活発に興行されたのがその大ホールであり、5階はミュージックホール。地下1階には「日劇文化」と「丸ノ内東京」といった映画の劇場があり、そのほかレストランやヌード喫茶、バーやクラブといった飲食系の施設がケバケバしく存在し、さらに囲碁、ビリヤード、麻雀クラブ、美容院、香水ショップなどもあったらしい。

山川氏のエッセイでは、ある友人が、東京に来て初めて“都会”を感じたのが日劇だった、と告白したことに対して、こう述べている。

《本当の都会、本当の都会的洗練というものがどんなものか、俺は知らない。が、たしかに「日劇」には、いかにも都会らしい華やかさ、大掛りさ、けばけばしさ、エロテイシスム、そして同時に、やはり、いかにも都会らしいせせこましさ、合理性、きびしさ、空しさ、といったものが詰まっていると思える》

(『洋酒天国』第58号より引用)

§

ヨーテンの誌面に掲載された、その日劇の外観写真を見る。弧を描いた建物上部には、“東芝”の看板、その下に“NICHIGEKI”。煉瓦造りの外壁と垂直に伸びたステンドグラスの窓が艶やかに映えている。都会の劇場としての風格が感じられ、地方からの観光客はおそらく、この巨大な劇場に唖然とした――に違いない。

さらに写真は、日劇ミュージックホールでのレビューの様子を生々しく活写している。

《日劇の舞台には、哀愁もあれば、スリルもある。だが、サーカス小屋ではない。ロマンチシズムというものが、こんなに安全に、こんなに安価に楽しめるものだと、いまさらのようにびっくりさせられる。日劇に来る賢明な観客たちは、ロマンチシズムの危険なことを、十分承知している。ミュージックホールの客の方にまだ、血気盛んな子供らしさがある》

(『洋酒天国』第58号より引用)

|

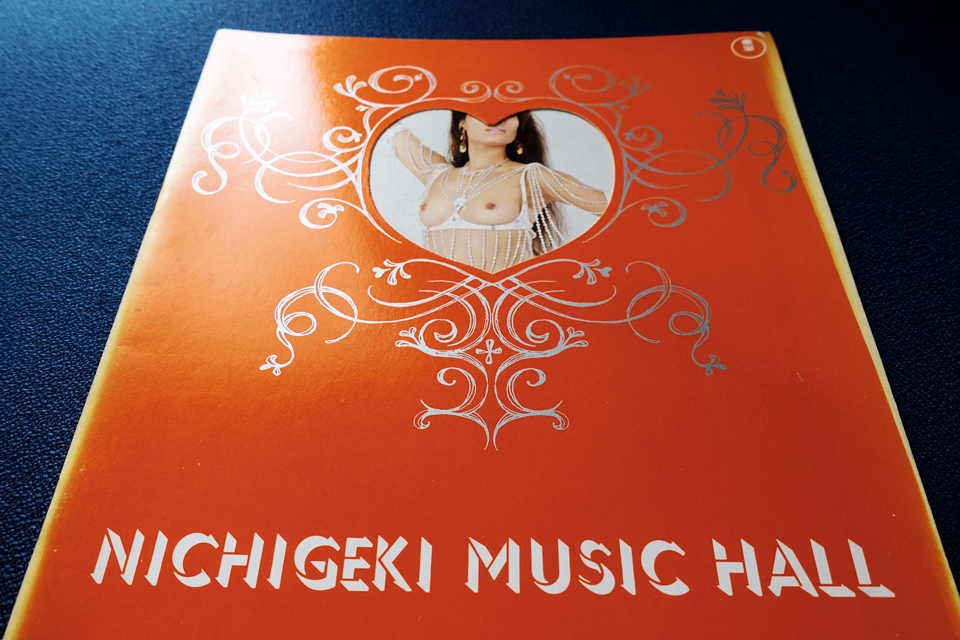

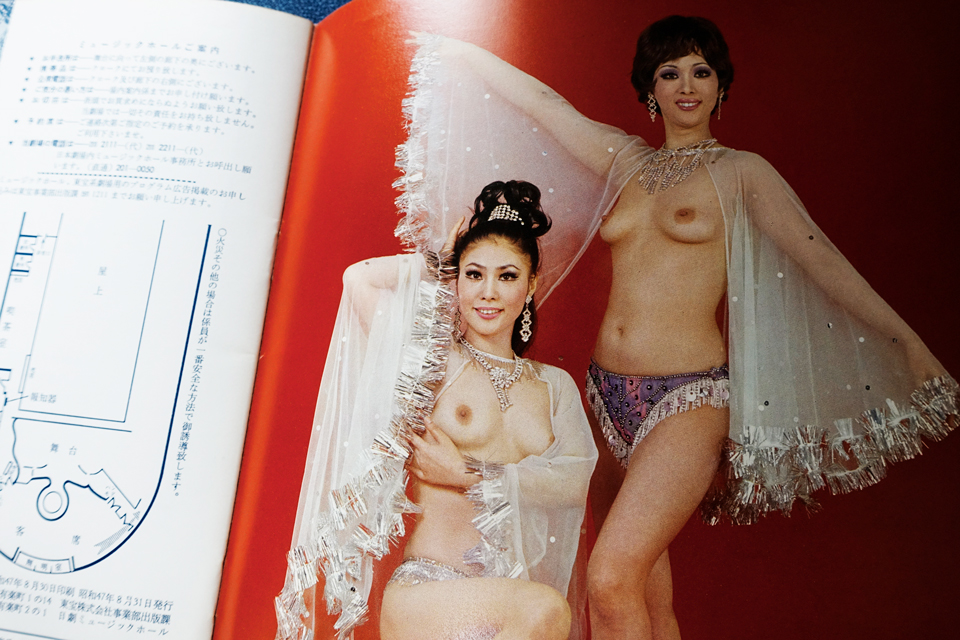

| 【日劇ミュージックホールのパンフより。窓から乳房が…】 |

日劇ミュージックホール(略してN.M.H.)の雰囲気を存分に味わいたいと思い、私はもう一つ、別の本を覗いてみた。これは大変貴重な冊子である。

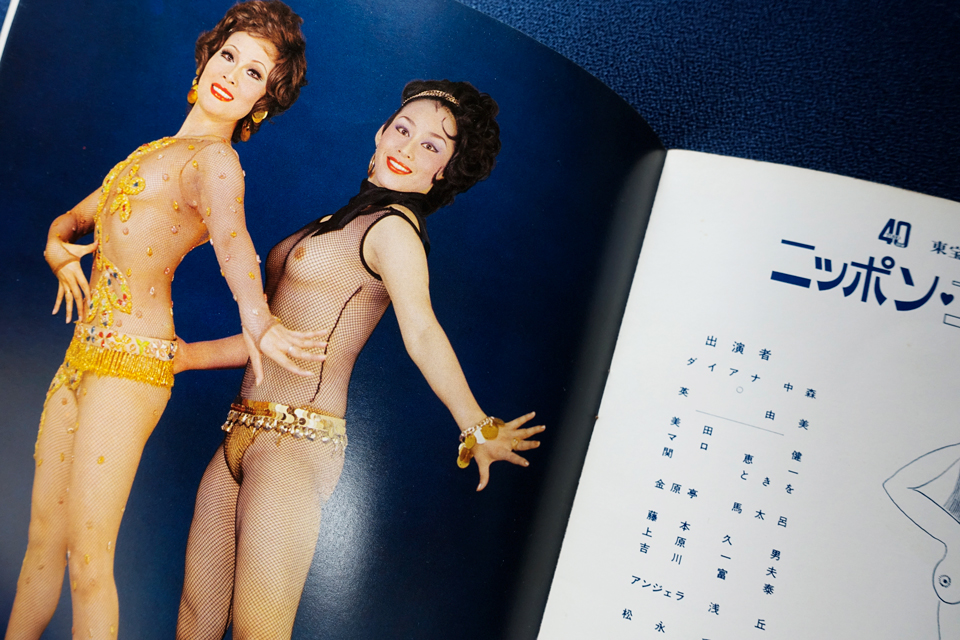

昭和47年8月31日から10月30日、日劇ミュージックホールにて“東宝創立四十周年記念公演”としておこなわれた「ニッポン・エロチカ・ワールド」のパンフレット。満遍なく橙色に帯びた冊子のハートマークの窓から、美しい乳房が見えているではないか。当時、日劇で大人気スターだった専属ダンサー、アンジェラ浅丘さんの乳房なのだった。公演には錚錚たる数の先鋭女性ダンサーが出演していたようだが、朱雀さぎりさんと松永てるほさんが並んでいる写真も実に美しく、こうしたトップレスで着飾って踊るのが、ミュージックホールの基本スタイルなのである。言わずもがな、お子様厳禁の大人のショーであった。

|

| 【日劇ダンサー、朱雀さぎりさん(左)と松永てるほさん(右)】 |

ちなみに、ここでの女性ダンサーらは、“ヨーテン”誌面をほぼ毎号艶やかに飾る、「ミス洋天」などのヌード・フォトのモデルさんとしても起用されていた。日劇と壽屋(サントリー)は、営業と物品販売において蜜月の関係にあり、そのコネクションからN.M.H.モデルさんの“ヨーテン”への出演オファー(スタジオ撮影)は頻繁にあったと思われる。さらに蛇足として、「ニッポン・エロチカ・ワールド」とは年代がずれるけれども、日劇での朱雀さぎりさんの踊る貴重な映像をYouTubeにて、現在のところ幸運にも観ることができる。興味のある殿方(お子様厳禁。殿方に限る)は、アップされている今のうちに、早めに観ておいた方が良さそうだ。

§

|

| 【同パンフにて。昭和47年の「ニッポン・エロチカ・ワールド」】 |

日劇の活写は永久保存版とも言えよう。そんなような理由があってか、第58号はほとんど古書市場に出回っていなかったのではないか、といった憶測さえ拭えない。

日劇は、かの時代、その世俗の風潮にぴたりとはまって正統なエンターテイメントの、言わば王道として君臨し続けていた。歌あり、踊りあり、映画あり、そしてヌードあり――。ちゃらちゃらとした雑居ビルの趣を醸し出しながらではあるが、大衆娯楽の旨味となっていたのだ。ところがある時代に差し掛かり、それが王道としてはそぐわなくなってしまった。昭和30代40年代まで、ぴたりとはまっていたものが、昭和50年代の世俗の風潮には合わなくなってしまったのである。

それを遠回しに言いくるめて、ビルディングの老朽化のせい、と片付けてしまってもいっこうに構わないのだ。厳然たる事実として、もはやテレビを付ければ、そこにスターが居て、歌あり、踊りあり、映画あり、そしてヌードありだ。テレビというコンパクトにそして安上がりにパッケージされた中に、家庭の暮らしのリズムとエッセンスがすべて凝縮され、昭和40年代以降の、いわゆる子ども天国の時代に則したエンターテイメントが、ほとんど電波を通して台頭してきたからである。それが新しく、また売りであり、電波こそ重要だったわけである。

|

| 【同パンフ締めくくりは、高見緋紗子さん(左)と五月美沙さん(右)】 |

そうして、かつて生モノを扱ってきた日劇エンターテイメントは廃れた。過去のモノとして――。かつての時代、生モノのエンタメを愛でて既得権益と化していた男性サラリーマンたちの月給の取り分などといったものは、ある時代からは、ほとんど子どもへの養育費とレジャーに分配され、自らがご褒美として豪勢に遊ぶ時代は過ぎ去ってしまっていたのである。あの頃、子門真人が豪快に切なく歌う「およげ!たいやきくん」が大流行した。そして1981年2月15日、日劇閉館。サヨナラ日劇――。

日劇ミュージックホールの存在理由も、そうした時代の流れと共に消えていった。かつてそこには、女の仕事、女の執念、ロマンチシズムとエロティシズムとが混在していたのだ。ダンサーとして稼ぐ――。その凄まじい熱っぽさと執念が、舞台上の踊りの汗と体臭となって観客を魅了した。

テレビっ子には絶対に分かるまい…。大人の、女の踊りに、魂が隠っていた時代である。ここで言う魂とは、紛れもなく、怨念のことである。

コメント