|

| 【伴田良輔著『愛の千里眼』のエッセイ「休暇論」】 |

アーネスト・ヘミングウェイの『移動祝祭日』(“A Moveable Feast”)の本を開くと、こんな文章がある。《もし幸運にも、若者の頃、パリで暮らすことができたなら、その後の人生をどこですごそうとも、パリはついてくる。パリは移動祝祭日だからだ》――。なんとも風雅で、頽廃的な妖しさすら漂う。実にヘミングウェイらしい文言である。

そんなようにして風雅に、見事に若い頃、フランスに放浪し、「その後の人生」をそれらしく生き抜いている人物がいる。我が愛しの作家・伴田良輔氏のことだ。もはや私にとって彼という人物は、ある意味における生涯の友、あるいは「運命の人」なのかも知れない。全くもって妖しげな刊行物のロジスティックスに迷い込み、それでいながら心地良く伴田良輔ワールドのひだに官能を覚える――。こうして私はまた、伴田氏のたぐいまれなる感性の鉱脈を探検し、ひとりでほくそ笑むのであった。

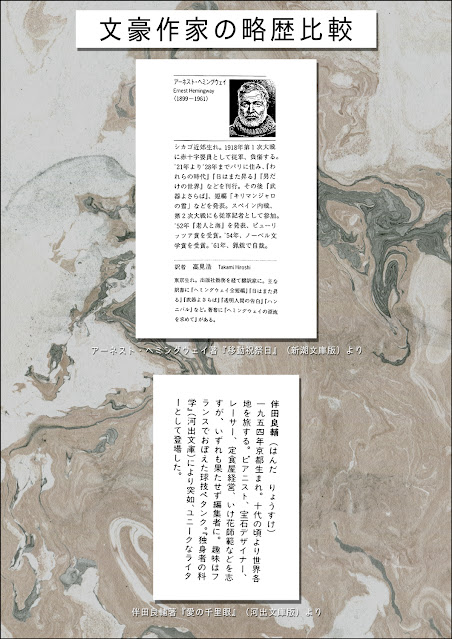

文豪の略歴比較

私はある日、おもむろにコーヒーを味わいながらキーボードをたたき、こんなものを作図してみたのだった。タイトルは「文豪の略歴比較」。

『日はまた昇る』や『誰がために鐘は鳴る』で知られる文豪ヘミングウェイの略歴と、『愛の千里眼』や『眼の楽園』といった著書で性のアフォリズムを貫いた、セクシュアル文豪作家兼文学者――日本を誇る伴田良輔氏――の略歴とを、比較検討してみようというわけである。

《シカゴ近郊生れ。1918年第1次大戦に赤十字要員として従軍、負傷する。’21年より’28年までパリに住み、『われらの時代』『日はまた昇る』『男だけの世界』などを刊行。その後『武器よさらば』、短編「キリマンジャロの雪」などを発表。スペイン内戦、第2次大戦にも従軍記者として参加。’52年『老人と海』を発表。ピューリッツァ賞を受賞。’54年、ノーベル文学賞を受賞。’61年、猟銃で自裁》

(ヘミングウェイ『移動祝祭日』の略歴より引用)

《1954年京都生まれ。十代の頃より世界各地を旅する。ピアニスト、宝石デザイナー、レーサー、定食屋経営、いけ花師範などを志すが、いずれも果たせず編集者に。趣味はフランスでおぼえた球技ペタンク。『独身者の科学』(河出文庫)により突如、ユニークなライターとして登場した》

(伴田良輔『愛の千里眼』の略歴より引用)

別段、他意はなかった。他意はないどころか、私の知る限りにおいては、見事なまでの「共通点」を見出すこともできなかった。おもむろに、コーヒーをすする。ノンシュガーの苦味が口腔を刺戟した。

つまり、こういうことなのではないか。個人的な想いとしては、伴田氏の略歴に少しばかり余白を与え、長年にわたるセクシュアル文学者的研究の成果を誉れとし、ピューリッツァー賞はもちろんのこと、ノーベル文学賞も存分に与えたいところではある。

が、はて、従軍して負傷するような、なにかおおごとな、身を切る宿痾のようなものとしての「肉体的な痛ましさ」が足りない――とは思った。レーサーをやって大事故をおこした経験だとか、定食屋のキャベツの千切りで指を2、3本失ったとか、あるいはいけ花教室に通っていた美人の弟子と狂おしい不倫関係に陥った過去があるとか――。なにかこう、痛ましさのようなもの、私の知る限りにおいて伴田氏は、研究分野の肥やしとなるであろう「疵」が、無さ過ぎるのであった。これは余計なお世話である。

|

| 【文豪作家の略歴比較】 |

『愛の千里眼』の「休暇論」

閑話休題。

私が、最初に出合った伴田良輔本である、慎ましやかな文庫本――『愛の千里眼』(河出書房新社)には、「休暇論」という畏まったタイトルのエッセイがある。初出はどうやら、1989年出版の『THE QUARTERY』(No.2)らしい。

「休暇論」は、著名なハリウッド女優さんの名前を提示しつつ、休暇のタイプを6種類に分類して論じており、この“有閑マダム”的な作法に、私は全く度肝を抜かれた。こうしたアフォリズム的エッセンシャルな論法は、伴田氏の得意中の得意なことであり、これぞまさしく“愛”の“千里眼”なのであった。

ここでいう休暇とは、保養地などで過ごすバカンスを指したものであると想像した方がいい。女の休暇――すなわち相対的に、男はその女たちの休暇の相手をつとめる道具に過ぎないと、伴田氏ははっきりと述べている。

①マリリン・モンロー型。突然無断で休暇をとるタイプ。電話をかけても、出たりしない。駆けつけた上司が、ネグリジェ姿の女に抱きつこうとした瞬間、女は大きな欠伸をして目覚める――。マリリンの出る映画に、そんなのがあるのだろうか。

②ラナ・ターナー型の休暇は、年下の情夫とべったり過ごすタイプ。旅先のホテルから一歩も出ないで1週間過ごす――。そのくせ、男の方は、わがままな女に誠心誠意尽くす。時には、すぐ泣くらしい。

③エヴァ・ガードナー型は、もっとぞんざいな態度で、男を複数人こき使う女王様タイプ。派手に遊び回る。ほとんど仕事よりも休暇の方が長いタイプではないかとも思える。

④ジェーン・マンスフィールド型は、家庭的なタイプ。マッチョな男とおでんをつくって食べていたいタイプ――とはいったいどういうものなのか。子供も早くつくりたいタイプであり、伴田氏はこれを「しこみ型」と称す。

⑤グレタ・ガルボ型は、スパイ型。休暇をとって家に閉じこもり、妖しい無線連絡をするタイプ。語学が堪能で、レズビアンだという。男に興味を持たない女が、なぜかスパイになりやすいということなのかどうか、私にはよく分からない。

⑥ジェーン・フォンダ型は、休暇という文字が辞書にないタイプ。根っからのワーカホリックには見せないテクニックをもっている――とも。休暇を何度もとりながら、別の仕事をする。会社にいるモンロー型の女を、一番嫌うのだとか。次の喩えが面白い。忘年会でモンロー型をつかまえ、説教をするフォンダ型。渋谷でよく見かけるという。そうした二人をほっといて、さっさと男子社員全員を引き連れて二次会に走るのが、ガードナー型。ガルボ型は、そもそも忘年会などに来ない――。

さらにこの後、面白いことをつらつらと書き記している「休暇論」なので、男性の皆様方は、文庫本の『愛の千里眼』をぜひ買い求めてお読みいただきたいと思う。ちなみに、私なら、ラナ・ターナー型が好き。自分が誠心誠意その女に尽くしたいという意味では決してないのだが、妙に引っかかるタイプなのだ。

|

| 【男は女の休暇に付いていって従う道具である】 |

映画『郵便配達は二度ベルを鳴らす』

ところで、そのセクシー女優であるラナ・ターナー(Lana Turner)が主演した映画『郵便配達は二度ベルを鳴らす』(“The Postman Always Rings Twice”)を観たのだった。1946年のアメリカ映画で、監督はテイ・ガーネット。情夫役はジョン・ガーフィールド。ジョン・ガーフィールドは実にそのふてくされた顔が魅力的で、翌年のグレゴリー・ペック主演の映画『紳士協定』(監督はエリア・カザンで、アカデミー賞の監督賞を受賞)では、ユダヤ人役で見事な演技を見せている。

『郵便配達は二度ベルを鳴らす』。サンフランシスコのとあるドライブイン(=ライナー)の経営者ニックの妻役がラナ・ターナーで、そこにフランク(ジョン・ガーフィールド)という男が現れ、早々と二人は不倫の恋に落ちる。やがてニックが邪魔になり、共謀してニックを殺そうとするのだが――といった感じのサスペンス絡みのストーリーで、大変面白く、1981年にはボブ・ラフェルソン監督でリメイク版(主演はジャック・ニコルソンとジェシカ・ラング)が公開され、こちらも大いに見応えがあった。

“ラナ・ターナー型”の休暇とは何ぞや――を疑似体験してみようと、こうして映画『郵便配達は二度ベルを鳴らす』を観たのだけれど、もういきなりラナが美しすぎて、モノクロームの映画なのに、彼女の姿だけ総天然色に見えたほどである。

どうやったらこんな端整な顔立ちになるのだろうかと思念を膨らませているあいだに映画はどんどん進行して、ほとんど泣きべそを掻くような面持ちのジョン・ガーフィールドが第一の殺人未遂で警察沙汰になったシーンを観たら、〈哀れな男やな〉とふと思った。ラナの美しさに対し、あまりにも男の方は無力で、不釣り合いで、不様であったからだ。

〈哀れな男やな〉という関西弁の言葉がここで浮かんだのも、妙な具合である。これはつまり、自分の言葉ではなく、京都出身の伴田氏の吐く言葉がいつのまにか憑依したせいなのだ。

もし仮に、目の前に宇宙人が現れて、自分がさらわれそうになった時、グレゴリー・ペックやジェームズ・スチュアートだったならば、立ち向かって宇宙人をこらしてしまうに違いない。が、ジョン・ガーフィールドの場合、その場に立ちすくんで泣きべそを掻き、まんまと宇宙人に連れられて、人体実験やらなんやらで、肉体改造された挙げ句に胸元に“surrender man”――と彫られてしまうのではないか。ジョン・ガーフィールドが示す役柄には、なにか遺伝的人格の弱さが見え隠れする。

立ち返って『郵便配達は二度ベルを鳴らす』におけるその男女は、不倫という不道徳さよりも、愛の結託の末の男女の不均衡――社会的なそれではない本質的な体面の弱さ――の後始末に追われる憐れみが際立っていて、「美人にはつきまとうべきではない」という不文律がやはり頭に浮かんできてしまう。

「休暇論」。その選択肢の中に“ラナ・ターナー型”という魅惑の、いや頽廃的なファンタジーの源泉を設置して語り尽くした、伴田氏の『愛の千里眼』は、並みの随筆集ではないということなのである。どえらい本やな。

コメント