|

| 【学生文芸誌に記された鈴木清順考なるものとは?】 |

鈴木清順監督の、“(大正)浪漫三部作”――『ツィゴイネルワイゼン』『陽炎座』『夢二』の映画にふれるその第1弾。――『夢二』。

大正浪漫の画家として知られる竹久夢二。その夢二を主人公に、あてどない肉欲と隠微な遊戯の混沌とした幻世界を描いた映画『夢二』は、私の心を強く魅了する。1991年5月公開。原作は無く、脚本は田中陽造。主演は沢田研二、毬谷友子、宮崎萬純、広田玲央名、長谷川和彦、原田芳雄、5代目坂東玉三郎、大楠道代――。

この『夢二』の話をするにいたっては、事前に多少、個人的な経歴なりエピソードなりを添えておかなければならない点をご容赦願いたい。

今年の2月、長年続けていたFacebookを退会。母校の恩師ならびに同窓生の方々との邂逅交流も、今はすっかり途絶えてしまっている。Facebookでは、ごく当たり前に日常的に、何かしら活動される様子のあれこれをつまみ取ることができたが、今はそれが不可となり、その点においてしごく残念に思っている。

私が1993年春に卒業した母校――東京・台東区上野にあった千代田工科芸術専門学校――は、主にマスコミやマスメディアでクリエイティブな専門職に就くための知識と技術を学ぶマンモス校であった。最盛期にかかわらず、多くの著名なクリエイターを輩出した。

卒業して30年。もはやこの学校の沿革だとか学課に関する仔細が、記憶的に曖昧になりつつある。この学校について不正確なことを書くわけにはいかないので、当時の学生必携を参考にし、いくぶん書き留めておく。

千代田工科芸術専門学校の専門課程は、大きく3つに分かれていた。工業課程と写真デザイン課程と芸術課程。そのうち、私が在籍していた芸術課程だけでも、さらに7つの科に分岐していた。放送芸術科、音響芸術科、映画芸術科、演劇・ミュージカル科、マスコミ文芸科、宣伝クリエイティブ科、ポップミュージック科。私は、ここの[音響芸術科]を卒業した(ちなみに工業課程には、音響技術科があって、たいへん紛らわしくややこしい。学ぶ内容はまったく異なる)。

工業課程と写真デザイン課程の分科については、まことに恐縮ながら、清順監督の話と直接関係がないと思われるので、割愛させていただく。

当時の在籍者の学生総数を示すのは、なかなか難しい。それぞれ1学年の1学科につき、80名弱程度在籍していたとするならば、学校全体では、2学年の在校生を合わせて、およそ2,000人強くらいだったのではないか。この弾き出した数字は全く自信がない。校舎の建物は複数在ったので、もっと多かったかも知れないが、そんな程度だったのではないかと思えなくもない。

|

| 【千代田工科芸術専門学校・芸術課程の学生文芸誌『どん』】 |

学生文芸誌『どん』と鈴木清順

映画『夢二』の話――に、なかなか追いつけない。もう少し辛抱していただきたい。

私が属していた芸術課程の、いわゆる“卒業生名簿”なるものは、毎年春に発行される学生文芸誌『どん』が、その役割を担っていた。

いま私は、その第15号(1992年春季特別号)を書棚から持ち出して開いている。ちなみにこの号には、92年春に卒業した第13期生(全7科)の連絡名簿が、付記されてある。私の一つ上の先輩たちである。

文芸誌『どん』は、単に“卒業生名簿”を掲載した本ではなかった。各々の科の学生ら及び講師たちが、諸々の文芸的作品(寄稿、随筆、ルポルタージュ、詩歌、戯曲、イラストなど)を書き下ろして編纂したものであり、主幹は、マスコミ文芸科と宣伝クリエイティブ科であった。

この学校の学生らは、言うなれば、その道のプロの卵である。

プロになるためのさまざまな知識を学び、技術的修練を積んで、卒業にいたっている。脱落していく者も少なくなかった。マスコミ文芸科と宣伝クリエイティブ科の面々――すなわち文筆業で飯を食いたいという者たちは、こうした季刊の文芸誌の出版に尽力したのは当然であり、この本一冊が醸し出す雰囲気は、入魂とでも言うべき、紙の中の熱意の“相乗物”であった。

さて、ようやく、映画『夢二』の話である。

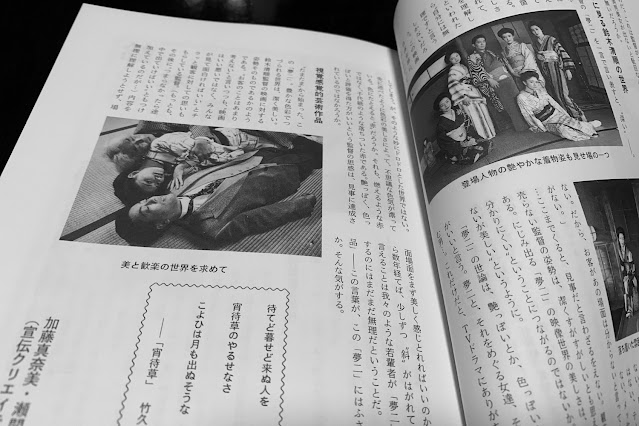

この『どん』第15号に、私の“見知らぬ同輩”ではあるが、ある学生2名(ともに女性)が清順監督と映画『夢二』に関して執筆した、取材記事が掲載されていた。見出しは、「鈴木清順監督 『夢二』――視覚と感覚が交差する世界に生きて」。当時、映画芸術科の講師であった鈴木清順監督と、公開間もない新作の『夢二』について紹介した紙面である。

執筆者は、2名とも宣伝クリエイティブ科1年(当時)の学生であった。

まず冒頭で、清順監督の“(大正)浪漫三部作”について簡単に触れている。「紫綬褒章」受章についても付記してある。当時、新作だった『夢二』については、清順監督の上映後の記者会見で語った言葉を引用しながら、中味を掘り下げようと試みている。むろん、二人の執筆者は、校内で直接、清順監督に会って取材したと思われる。

私自身も当時――教務課の職員室で――清順監督に会っている。

どこか凜としていて、小柄な人であった。そのことについては、既に「ヘチマコロンから思い出すこと」で述べた。

文芸誌の話に戻る――。

清順監督が自らの作品について語る時、どうも飄々としているせいか、取材した二人(あるいは片方の一人)は、面食らったに違いない。ありがちな話ではある。自分が想像していた通りの言葉を喋ってもらえず、取材内容をまとめることができなくなる不穏。執筆者はあたふたしたであろう。『夢二』について掘り下げるべく、清順監督の思いを言語化しようと必死なのは、その文面からじりじりと伝わってくるものの、いかんせん、文章が平素で、曖昧模糊とした印象が拭えない。

執筆者が清順監督に、竹久夢二について訊ねている。すると監督は、「私自身、夢二という人間のことなど何も分かっていない」と語った。そうぴしゃりと言われてしまうと、思い通り書けなくなる。なぜ監督は、この映画を創ろうと思ったのか判然とせず、書き手側がそれを推察する以外にないからである。しかしながら、そこのところの言語化の技量が、まだなにぶん――経験不足の19歳であったためか――伴っていなかった。

こうして俯瞰して、その二人の学生の記事を読んでいくと、かりに私がここで、『夢二』の批評を淡々と語るよりも、はるかに面白いのである。

言わずもがな、私の“見知らぬ同輩”である二人の涙ぐましい努力に、私は敬意を表したいと思っている。しかし、当たり障りのない平易な文面をこしらえてしまったという罪悪感にも似た、胸の詰まりのようなものが、当時あったのではないかと想像でき、できうるならその心苦しさを分かち合いたいとも思うのだ。

|

| 【誌面を飾る沢田研二ら俳優陣】 |

映画は言葉たりえるか

彼らは清順監督から直接話を訊き、映画『夢二』について、その何たるかを文章化したいと試みた。しかし結果的に、はっきり言えば、失敗に終わっている――。

監督自ら、「場面場面の美しさを見てもらえばいい」と話す。〈わかり得るものではないから〉という監督の、映画に対する美意識に係る、そのぶっきらぼうな言葉の真意をくみ取れず、それをどうとらえればいいのか、二人の学生は迷いに迷い、うろたえたに違いない。自らの推察をまじえた文章の、推敲による推敲の形跡は感じられるものの、どこかしら文脈の乱れが生じて、一貫性がない。魑魅魍魎の得体の知れない何かに文字を喰われた感じがして、その穴の空いた、欠けた文字のところを元に戻すこともままならなくなり、入稿の締切にせっつかれ、なくなく筆を下ろした――というふうである。轟沈といっていい。

私の想像の域を出ないが、うろたえた文章のかたまりは、まことに不憫なかたちのものであった。もしかすると二人は、それをまとめ上げながら、涙をこぼしたのではないか。こういう文章がある。

《鈴木清順監督の「夢二」を一言で言い表すと、“深い”――。この言葉に尽きる。正直に言ってしまえば、深すぎて分からない箇所が多々ある。画面の美しさから離れて、内容を理解しろといわれたら“自分には無理です”と言うしかないだろう。この映画自体全部に、“斜”がかかっているようなのである》

(『どん』第15号「鈴木清順監督 『夢二』――視覚と感覚が交差する世界に生きて」より引用)

“斜”がかかった訳の分からぬ映画だ――と受け取られても致し方ないのだけれど、正直、その頃私もそういう映画だと思い込んでいた。

しかし事実としては、むしろ、逆である。

清順監督は、竹久夢二という浮かれた男と、それに連れ惑う女性らの《心理と肉欲》を、きわめて相応に――映画公開時の良俗的な倫理に則して――隠すことなく、画にしているのであった。ただ、観る側が往々にしてそれに躊躇し、戸惑い、観惑い、目を覆ってしまう。記事を執筆したあの二人が、まさしくそれに当てはまる。破廉恥に見えてしまった作風に、思わず拒否反応を示してしまうのだ。

一人の女を待ち侘びる男が、別の女を愛し、画に企てようとしている。それは本心なのか否か。スクリーンに映されていくもの全てが、あまりにも人のおおっぴらな《心理と肉欲》を反映しすぎているせいである。

清順監督は、「場面場面の美しさを見てもらえばいい」と言っている。しかし、記事を書いた二人は、その美しさ以外の何たるかを知ろうと、懸命に努力したのだろう。捻り出した言葉が、“深い”という二文字以外見つからなかった。

《“斜”がかかっている》というのは、“紗”(しゃ)のことだと思われる。

映画の撮影技法の一つで、昔はカメラのレンズにシルク繊維の薄い膜(生地)を張り、とくに人物のアップショットにおいて、画面をぼんやりと見せ、幻想的な効果をねらう際に使用された。現在では、繊維の生地ではなく、基本的にはフィルターを使う。もしくはデジタル処理を施す。ともかく、執筆者はそれを比喩として、『夢二』の映画全体が、ぼんやりとした眩暈の調子に感じられたのだろう。

|

| 【附録されていた「鈴木清順氏の足跡」】 |

鈴木清順から逃げていた私

重ねて述べるけれど、執筆者の彼らは、あくまで、「書くこと」を生業とするプロの卵であった。まだ学生であるということの未熟な面で多少評価をさっ引くとしても、記事の拙さに同情は不要だ。これは、あの学校の校風というべきものが体に染みこんでいる学生たちが、常々自覚していたことである。

実際に、学校の教育理念としては、現場で即戦力として務められるよう基礎を徹底して身につけ、それなりに厳しい指導をされてきた面がある。容赦なくダメなもの(こと)はダメ、と言われることもしばしばあって、プロとして第一線で活躍できる人材になることが、主たる学校の目的なのであった。蛇足になるが、私はこの学校が、かつての「ヴァイマル文化(Weimar culture)」のイズムを形成しているのではないか――と、今でも本気でそういう仮説を立てて想ったりしている。

学生と『夢二』の対峙――。

学生文芸誌『どん』における清順監督と『夢二』についてのその記事を、私はずっと精読していながら、およそ30年間、硬い鉄格子の錠前をこじ開ける勇気がなく、通り過ぎようとしていた。清順監督の諸作品及び『夢二』から、逃げていたわけである。そんな自分が、あの執筆者の彼らを批評することはできない。

つまり、まもなく二十歳になろうとしていた学生が、清順監督の映画に挑んだことに対して、あの映画の美的感覚や、ある意味において不甲斐ない男女の色欲を描いた、その純朴とも純愛とも覚束ない喧噪ぶりを丸呑みして、ああだこうだと映画批評を述べることは、学生の身として技量的に無理なことであり、学生たちが創り上げる文芸誌としてもそれを望んでいなかったはずなのである。

轟沈、そう、あれはまさしくそうであり、“凄まじい轟沈”でいいのであった。物事の経験は、軽妙に過ぎ去っていくべきものだ。

沢田研二が演じた竹久夢二

『夢二』が描いた時代は、むろん大正期である。

清順監督が創る画は、はじめからおわりまで、リアリズムを核としながらも幻想的で、かつ風景も人間のアクションも会話も、非日常的なファンタジーに満ちている。リアリズムの映像に、色の付いた毛筆を塗ったくったようなレイヤーを重ねた、そういう独特のダイナミズムがある。

映画の中の主人公・竹久夢二は、常に何かに怯えていた。自分は誰かに殺されるのではないかという強迫観念。自分自身がこの世から消えていくことに不安を感じ、逃げ続けているようにも見えた。しかしながら、女性に対してはむしろ積極的な求道精神を持ち、その周辺を能動的に動き回り、自己の肉体からほとばしる性的な発露が、絶えることがない。

ある種の美意識と節度と、女性という魔物への礼節は、必ずしも度が過ぎた態度というわけではない。が、朗々とした夢二の性格なり品格は、この映画の中核的な役割を果たしていて、それを支えた俳優としての沢田研二の魅力は、何においても代えがたい。

とは言え、この映画は、物語を追い求めようとしても決して見えてこず、そういうものに囚われずにその都度その都度の男女の図式を楽しんだ方がいい。清順監督の映画は、どこかゴッホの絵画に似て、そういう日本式の繊細な極彩色の画を見る眼差しに似ていなくもない。こうした映画による細緻は、清順監督ならではの、世界観なのだ。

「学生文芸誌『どん』と遊郭について」はこちら。

コメント