――こんな夢を見た。

人権擁護の活動家である私は、都会の喧騒を離れて、山荘にこもった。

夜な夜な、名前のよく知らない銘柄のスコッチを一杯飲む。すると、じんわりとした温かさが体を包み込んで、疲労感が一気に抜けていった。かけているレコードはジャズで、ケニー・バレル(Kenny Burrell)とオルガニストのジミー・スミス(Jimmy Smith)、そしてドナルド・ベイリー(Donald Bailey)による「Gracie」。これは私の好きなブルーノートである――。

こうやって昨年12月の「開高健『開口閉口』―アリ釣りとオスとメスの話」の冒頭とほぼ同じような文章を書いて、その情趣を思い出したところで、さあ、開高さんのエッセイを再び愉しもうではないか――という腹である。

むろん、傍らには例の『リーダーズ ダイジェスト』と、赤茶色のベアーのぬいぐるみも置いてある。思索の準備は万全だ。

「やらされている」感覚の「仕事」

子どもの頃、小学校の先生に空々しく、「青沼くん、ちょっと手伝って」などと声をかけられて、先生自身を煩わせている雑務の「仕事」をよく一緒にやらされたりしたものだった。

専らそれは、正規の授業の指導のたぐいではなく、余計に抱えているプリントのホッチキス留めだったり、掲示物の壁貼りだったりと、ちょっとの間に先生の傍にいるだけで、もう何やらかんやらと雑務を手伝わされるわけだが、それ以外にも仰々しい事務的な仕事だったり、他の用事で急に先生が教室を離れなければならなくなった時の、“クラスメイトの監視”など、補佐的な「仕事」をこっそりと伝達されたりもするのである。

そうした形でのちょっとした手伝いというのは、「仕事」を「任されている」という大人の気分をめいっぱい味わえるものの、当然自分が好きでやっていることではないので、「やらされている」感が強い。いわば先生という職業は、人をこき使う天才的な能力に長けているのだった。

それはそうと、私は今年の1月に、自身の幼年期における“剣道の話”を書いた。

実をいうとその後の小学生の頃は、剣道よりもボーイスカウト(Boy Scout)に憧れていたのだった。本音では、そちらをどうしてもやりたかった。

けれども父親に、「剣道をやらないとダメだ」――と頑なにいわれていたので、ボーイスカウトをやるのは諦めざるを得なかった。剣道はあくまで、「やらされている」感の強い「仕事」であったが、まあ、それでもかまわないだろう、「仕事」を「任されている」のだから――という大人の感覚を味わっていたのである。

これに関していうと、何か一つ「仕事」を任されると、徹底して“こなしたくなる性分”であるということは確かなのだ。

そうした性分は、少年時代から今にいたっても全く変わらない。さらにいえば、自分の人生の過半以上は、どうも何か「やらされている」ふうなのである。だから始末に終えない。

しかしながら、それは決して苦ではないのだ。とはいえ…とはいえですよ、それをこなしているうちにぽつりと気がつくわけです。〈ああ、これはそういえば、私の好きな事ではなかったんだよな〉と。

プロとしての徹底した「仕事」

開高健氏の『開口閉口』(新潮文庫)のエッセイを取り上げるつもりなのだが、寄り道が多い。名前のよく知らない銘柄のスコッチを、ここでもう一杯飲む。

『開口閉口』の最終章の、「橋の下をたくさんの水が流れた」の中で、開高氏は、その2年間続いた週刊誌『サンデー毎日』(毎日新聞出版)の連載を、これで打ち切りにする旨を述べて、ペンを置いている(※「橋の下をたくさんの水が流れた」は昭和52年1月2日号掲載)。

彼の打ち切りの理由は、こうである。

毎回書く原稿(400字詰め)は7枚ほどで、こんな短文であっても、ずっと書き続けていると、小説を執筆するために貯めてある、自分のアイデアや構想までも手を伸ばして、それを食いつぶしてネタにしかねない――。いや、そうしなければならなくなって、いわば、これまでの原稿は、自分が貯めてきたアイデアや構想の「利息」で書いてきたのだけれど、いよいよもって、その「利息」が尽き果てました――。

これを読むに、本業の“プロの小説家”である開高氏も、エッセイストとして書く業=「仕事」は、決してそれ自体、苦ではなかったはず。

いや、彼の作家人生全体としては、題材をいちいち掘り出す痛苦が凄まじかったらしいのだが、個々のエッセイスト的な「仕事」に関しては、それ自体を愉しんでいるふうには感じられるものの、やはり個人としては、小説を書くための財の「利息」でまかない、あくまで「やらされている」「仕事」であって、長くやればやるほど、その果実が尽き果てるのであって、頃合いをもってどこかで閉じなければならぬ――ということだった。

決断をしなければならないのだ。決心に思いを馳せ、決断する。

そういう点で、開高健という作家は、まことに潔く、謙虚なのであった。これをダンディズムという。

パルプ小説を皮肉って省みた

そんな開高氏が、一作家である矜持として、匿名で雑誌などに物書きする作家たちの“パルプ小説”を、やんわりと否認した章がある。「面白い物語はまだまだある」である。

思うに、諸々の事情から、“パルプ小説”を書かざるを得ない作家の、その特別な含意を与するならば、あながち「やらされている」「仕事」も悪いものばかりではあるまい。これに対照して、優れた小説作品に賛辞を送る時、読者はその文脈を読み解き、客観的になぜそれを対照とするのかを知らねばならぬことが、しばしばある。

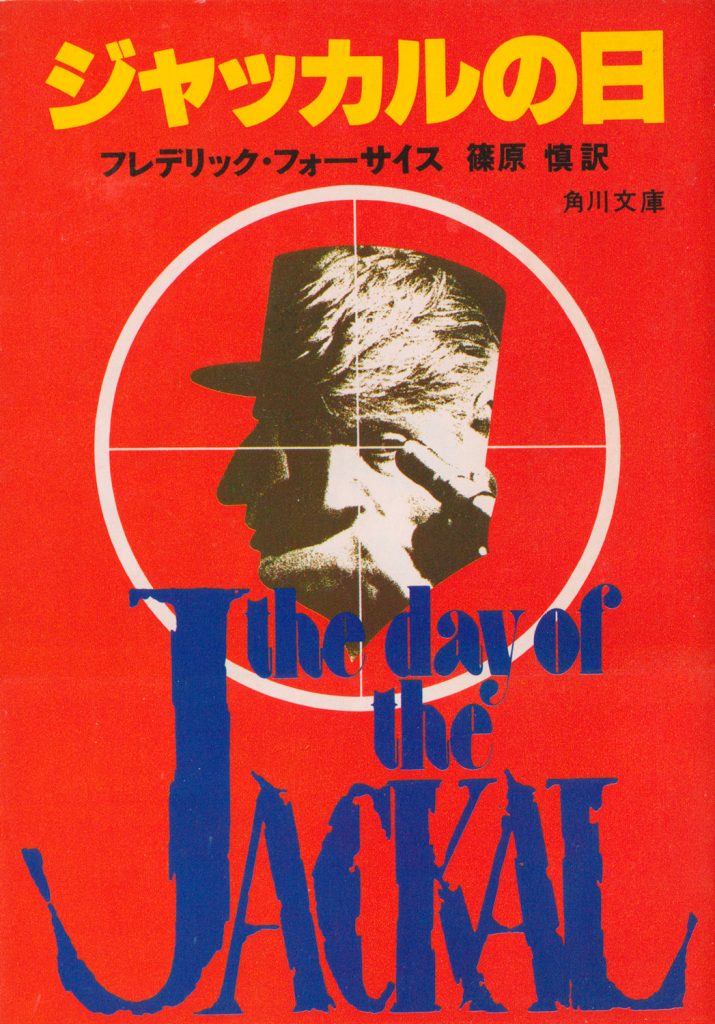

こうした文脈の中で開高氏は、フレデリック・フォーサイス(Frederick Forsyth)の小説『ジャッカルの日』(The Day of the Jackal/1971年刊)に賛辞を送っている。

厳密にいうとそれは間接的な賛辞となっており、ヨハネス・マリオ・ジンメル(Johannes Mario Simmel)の『白い国籍のスパイ』(Es Muss Night Immer Kaviar Sein)を褒める際、《フォーサイスの『ジャッカルの日』以来で》としている。祥伝社版の単行本『白い国籍のスパイ』の表紙カバーの折込部分に、「面白い物語はまだまだある」のその文章が、引用してあったりもする。

飯を食うために日々、ちまちまと匿名で“パルプ小説”を書き、一方でフォーサイスのような、濃厚な甘味と酸味が味わえるような、果実たっぷりの小説を書く=それがたちまち評価され文学賞を受賞する、などというようなことは、本来的にありえぬことであり、執筆の過程においても荒唐無稽に決まっているではないか――。

そういう皮肉が、文脈の中に漂っている。暗喩的な皮肉が立ち込めているのだけれども、その反面、開高氏の心理としては、どこか無理を装っているふうにも思えるのだった。

美味い小説が書きたい。しかし、ボン・マルシェで買う安いバナナもまた、美味かろうに。

いや、肝心なのはそんなことではない。そもそもフォーサイスのような稀有な立場で、『ジャッカルの日』を書くこと自体、どんな作家であろうと無理なのだ。彼は文筆における戦略家であって、戦術家であった。したがって、おおむね全ての作家は、彼にひれ伏すべきかもしれない――。

パラグラフの妙味

次回の〈2〉で、開高氏がおったまげたフォーサイスのポリティカル・スリラー小説『ジャッカルの日』について書くことにする。むろん、フォーサイスという作家にも触れることになる。ただし私の場合、その昂奮の源泉が、実写化された映画のそれにあることをあらかじめ述べておきたい。

ところで最近私は、英文学・言語学者の外山滋比古氏の本『思考の整理学』(ちくま文庫)に読み耽っていたりする。

外山氏はかつて、英訳にまつわる重要な事柄を、『リーダーズ ダイジェスト』に書き下ろしていた。1983年10月号の、ウィル・スタントン(Will Stanton)の作品の和訳「カニの横ばい」(One Giant Steps―Sideways)で、以下のようなことを書いている。

ある原文の一つのかたまりになっている段落を和訳する時、それを2つ3つ、パラグラフを分けて訳することの是非。勝手にパラグラフを変えてはいけないという原理原則的意見はもっともだが、原文に忠実だとどうもうまくいかない時、パラグラフの形も変えてよいのではないか。むしろ、パラグラフ(の作術)に着目する必要がある――。

フォーサイスの『ジャッカルの日』を翻訳した篠原慎という訳者も、実に淡麗で読みやすい和訳をする。原文を読んだわけではないので定かではないが、彼も和訳の際、パラグラフ(の作術)に留意しているのではないか。

ともかく、『ジャッカルの日』は、小説も映画も面白いということをはっきり述べて、次回につなげたい。開高氏はこの作品をどのように批評し、そこで何を語っていたか。

追記:「開高健『開口閉口』―やらされることの美学〈2〉」はこちら。

コメント