|

| 【武満徹の随筆「暗い河の流れに」】 |

先月末の当ブログ「大阪万博と音響彫刻のこと」で記した、1970年大阪万博・鉄鋼館におけるフランソワ・バシェの「音響彫刻」に関して、あらためてここでご報告したいことがある。「音響彫刻」復元に向けてのクラウドファンディングの資金総額が先日、なんと目標金額200万円を上回ったとのこと(※現時点で300万円を超えた)。その急報を受け、復元実現への大きな一歩となることに安堵を覚え、何よりも喜びが絶えない。これも多くの方々の趣旨賛同の協力と支援による成果であり、この場を借りて心よりお礼を申し上げたいと思う。今後とも、さらにこのプロジェクトの経過を見守っていただければ幸いである。

§

さてこうして、当時バシェの「音響彫刻」を依頼した音楽家・武満徹氏の過去の作品や活動について、個人的な興味が近頃熱を帯びてきたため、彼の諸々の作品に出合う機会が多くなってきている。

彼の映画音楽以外で、音楽CDを初めて聴いたのは、確か12年前のことである。東京都交響楽団・外山雄三指揮の「地平線のドーリア」。私がその時、どのような理由でそれを買い求め、彼の作品をとらえようとしていたのか、今となっては判然としない。が、その前提にあったのは、これはおそらく間違いないことであろうけれども、高校の国語教科書(筑摩書房)にあった彼の随筆「暗い河の流れに」の木訥とした文章の記憶と、そこに掲載されていたアメリカ出身のジャズ歌手ジョセフィン・ベーカー(Josephine Baker)の、まるで精彩を欠いたリリーフ画のような古いモノクロ写真の印象とが、あまりにも憂鬱な記憶の陰にあったからだろう。再び私は随筆「暗い河の流れに」を読み、武満徹氏の思想的感覚の在処を考えてみることにした。

私が高校時代に使用していた筑摩書房の国語教科書は、今でも時折開くことがあるのだけれど、美術家イワサキ・ミツル氏の抽象画の装幀がなんとも不気味で謎めいていて、本を開く前の心が落ち着かなくなる。この一つの抽象画の存在によって、教科書に出てくる様々な作品に対するイメージが、ほとんどすべて、暗がりの木に潜む孤高な梟と化し、その印象は一つ一つ暗い。武満徹の随筆「暗い河の流れ」は最も孤高とも思え、当時私はこれを読むことを避けた。この随筆は教科書の中で「評論」の章題に属しているが、授業のテーマに挙げられることはなかったのである。

|

| 【高校時代の筑摩書房・国語II】 |

「暗い河の流れ」で書かれているのは、大きく分けて3つのこと。まず一つは、筆者自身の音楽と思想に関すること。2つめは、自身の中学時代の戦時体験のこと。もう一つは、1967年の「ノヴェンバー・ステップス」初演に際する、あるアメリカ青年との出会いのこと。

武満氏の中学時代の戦時体験はとても興味深く、そこでジョセフィン・ベーカーが歌うシャンソンと出合っている。埼玉県の陸軍基地で勤労動員されていた彼は、非常に劣悪で厳しい軍隊経験をし、詞の意味の分からない“軍歌”を歌うことを強要させられていた。ある日基地で、見習士官らによる雄牛屠殺の事件があり、彼はその光景を見たのか否か、文章のうちでは定かではないにせよ、そんなことがあって異常に高ぶった気持ちで半地下壕の宿舎に閉じこもっていたそうである。そこへ、見習士官があらわれ、蓄音機を持ってレコードをかけた。それがジョセフィン・ベーカーのシャンソンであった。

彼にとって、ジョセフィン・ベーカーは、屠殺を知って高ぶった気持ちを抑える効用の、癒やしのシャンソンであったのだろうか。あるいは自分自身の未来を変えていくような、大きな起点となったものなのだろうか。

《自由》の精神が剥奪され、集団的一体精神が尊いと叫ばれた虚妄の時代。その時彼は、戦時で強要された、勇ましく物悲しい“軍歌”とはまったく違った響き、その音楽の《自由》なる響きに、なんとも言いようのない感動を覚えたはずだ。武満は述べている。《私の学校生活は戦争で始まり、終戦と同時に終わった。そして〈他者〉はいつでも〈日本〉によってゆがめられていた》。戦後の一変した生活体験で育まれた音楽や詩や愛こそが、現在の私を形成している――。武満にとって新たな時代への信託のきっかけが、ジョセフィン・ベーカーであったことは間違いないだろう。

§

|

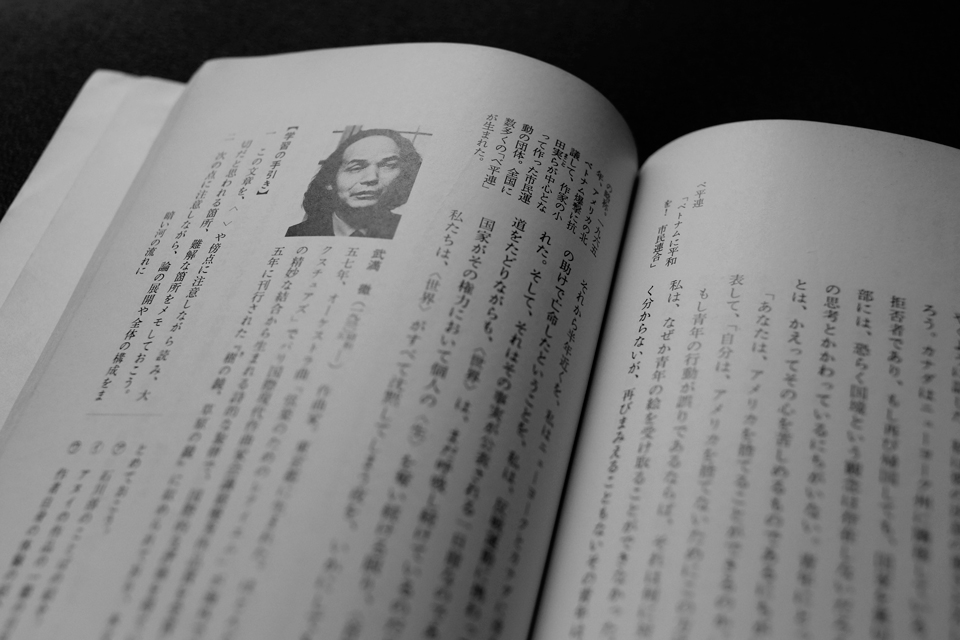

| 【教科書の中の武満徹の肖像写真】 |

私は、武満徹という人の身体に流れている思想的感覚が、あらゆる面で舞踏家・土方巽と同じなのではないかと思うことがある。

土方は、自身の中のそれを《舞踏》という形態で表現し、武満はそれを「音の響き」で表し続けた。いや、補い続けた。いずれも諍うことのできない自身の「生」の実体を秩序ともなく表し、生き方の表明(あるいは記録・克明)を担っている。己の芸術活動とは、決して「美」自体を追求することにあるのではなく(むしろそれは不可能なことであって)、その己の生き方の表明の連続性が、自ずと美と直結していくものなのだ。

武満は1967年ニューヨークで、カナダに亡命を遂げようとする一人のアメリカ青年と出会った。青年は徴兵を拒み、国外へ逃亡する決意であった。「ノヴェンバー・ステップス」の尺八(の響き)に感動し、画家志望であった青年は、武満に自作の多くの絵画を進呈するつもりだったのだ。

だが武満は、それを受け取ることをしなかった。武満にとっても、若い頃に経験した忌まわしい記憶とその青年の重苦しい行動の決意とが、同じたぐいのものとして受け止めるべきものであった。しかし武満は、それを一本の線にたぐり寄せ、結ぶことをしなかった。何故であろうか――。

この時の武満の行動の疑問点を思考することが、私が彼の音楽と触れ合う際の大きな課題となり問題ともなり、それは今でも続くのだけれど、そういうことなのである。そもそも音楽とは、いったいなにものなのか。

「ノヴェンバー・ステップス」以後、例えばそれは、3年後の1970年大阪万博・鉄鋼館における彼の作品「Crossing」へとそれなりの拘わりを持つものだとするならば、そのかたちに対する《自由》や《祈り》の“種子”は、バシェの「音響彫刻」にも感じられるものではないだろうか。

私にとっても新たなスタートなのである。人生の新たなスタートと言うべきもの。武満徹の音楽が、より親密な響きとなって耳に残ることを、とても心地良く感じ、それを風の精霊の仕業のように、とらえていきたい。 次稿へ続く。

コメント