|

| 【壽屋のPR誌『洋酒天国』第54号】 |

いつだったか知り合いからいただいた、オードブルならぬ「つきだし」のお裾分け――ちくわの穴っぽこに柴漬けの茄子を詰めた――はたいへん美味かった。当然、酒の肴にしたかったのだけれど、あいにく酒を飲む場ではなく、また宴の夜でもなく、甘口の日本酒の旨味をめいっぱい想像しながら、気分でそれを味わう以外になかった――のがとても残念に思われた。

若い頃にはそういった深々とした趣に思い至ることはなかったにせよ、酒を飲みつつ食の贅にありつけることは、なんと悦楽で至福なことか。これぞまさしく文化。決して高級な酒など必要ない。そこにひとつまみの幸福が佇んでいるということ。こうした美しい食と酒の文化について、今回紹介する『洋酒天国』の号では、随分とロマンティックな気分にさせられた、次第である。

§

毎度おなじみ、壽屋(現サントリーホールディングス)PR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)第54号は、昭和37年8月発行。

昭和37年(1962年)の世相を思い出すのに好都合な社会・文化史をいくつか独断で抜粋すると、こうなる。――4月に日本アートシアターギルド(ATG)が第1回作品『尼僧ヨアンナ』(監督はイエジー・カヴァレロヴィッチ)を封切り。8月、海洋冒険家の堀江謙一氏が小型ヨット「マーメイド号」で92日間の太平洋横断に成功し、サンフランシスコに到着。11月、唐十郎氏が状況劇場を結成。いわゆる“アングラ演劇”。その一派の台頭は、時代の物々しさを物語っていた。その頃の流行歌を大雑把に挙げると、飯田久彦の「ルイジアナ・ママ」、ジェリー藤尾の「遠くへ行きたい」、フランク永井の「君恋し」。この年の10月、国際政治の史実としては、キューバ危機があった。

|

| 【ガモフはあらゆる動物は…で始まるトリスの宣伝文句】 |

従来のヨーテンの本のサイズは、てのひらサイズのB6判。ところが、第51号(昭和36年6月)からはひとまわり大きいサイズのA5判に刷新されていたのだった。やはり、本のサイズが変わるということは、自ずと中身の印象も変わってくるわけで、文章の量がそれなりに増え、例えば酒に関する形容や修辞なども、冗長かつ饒舌に、しかもねばっこく執拗なくらいになっている。

A5判のヨーテンは、とどのつまり、軽いエロティックなユーモアを抑え、格調を高くしようと努力した形跡がある。《季刊の特集方式に切り替え》た――と、かつてヨーテンの編集を担当していた小玉武氏は、著書『「洋酒天国」とその時代』(ちくま文庫)の中で述べている。本のサイズを変更し、中身の趣を変えた――それが読者の印象として良かったのか悪かったのか、いずれにしてもA5判の大きめのヨーテンは、第56号(昭和38年1月)で打ち切られ、57号(昭和38年5月)からは元のサイズのB6判に戻るのである。

第54号の始めは、シカゴ出身の作家レイモンド・チャンドラー(Raymond Chandler)の作品、私立探偵フィリップ・マーロウが登場する小説「長いお別れ」(“The Long Goodbye”)からの引用で、酒にまつわる気の利いた文章。

《ぼくは、夕方店をあけたばかりのバーが好きなんだ。店の中の空気はまだ冷たくてきれいだし、何もかもがピカピカに輝いている。バーテンが、ネクタイはまっすぐか、髪はホツれていないかと鏡に向って、例のいつもやる最後の一瞥をくれている。背後の壁には瓶がキチンと並び、グラスは美しく光っていて、さあ始めようかという夜への予告にみちている――これがいいんだ。バーテンがその晩の最初の一杯を振って、パリパリのマットの上に置き、おりたたんだ小さなナプキンをそえる。そいつをゆっくり味わって飲む。静かなバーの最初の静かないっぱい――これはまったく大したもんだよ》

(『洋酒天国』第54号、レイモンド・チャンドラー「長いお別れ」より引用)

私自身はこれまでチャンドラーの小説に縁がなく、作家としての彼の履歴に疎い。調べてみるとチャンドラーは、1959年の3月に亡くなっているのだった。この号発行の3年前ということになるが、どうやら晩年は、妻に先立たれ、酒に溺れ続けた挙げ句、うつ病も患い、満身創痍だったようである。「長いお別れ」は1953年の作品で、《あけたばかりのバー》の光景描写というのは、なかなか情緒があって淡麗である。時の作家の死を悼んで採用した、と思われる。

「東西バー通信」の中に面白い記事があったので、以下、全文を掲載する。

《浅草の裏に大正の末から続いている古い古いバーがある。軒が傾きかかって戸がしまっているから休業かと思うとそうではなくて、ちゃんと営業している。のである。裸電球がぶらさがっていて骨董みたいな背の高いボックスに坐るとわびしいかぎりだが、沈んだ味わいを愛する通人もある。なにしろ芥川龍之介や直木三十五も飲みにきたという店で「根岸の里のわびずまい」という形容がピッタリくる。ワインリストをみせてもらうと、カクテルとあるので、なにが出来ますかときいたら、カクテルですという。それじゃあカクテルというヤツをくれと言ったら、ジンをカクテルグラスに注ぎ、何やらありあわせの青い酒、赤い酒を滴らせてチャカチャカかきまぜて、缶詰の白桃を楊枝にさしてポチャンといれて出来あがり。これには驚いたね。これで百二十円だという。安いことも安いが、大正の文化人もロクなものを飲んでいないことがわかった》

(『洋酒天国』第54号「東西バー通信」より引用)

§

|

| 【「90のオードブル」のページ。ロールサンドの盛り合わせなど】 |

第54号は酒の肴、すなわち「おつまみ」となる食がテーマに掲げられ、その特集号となっている。「酒のサカナ」というエッセイ集のページでは、武田泰淳、永井龍男、安岡章太郎らの錚錚たる作家陣に連なり、随筆家・白洲正子さんがそれにまつわる話を一筆していて、ヨーテンの守備範囲としてはちょっと意外な采配である。言わば、ヨーテンならぬ“主婦の友”といった風情である。タイトルは「フォアグラその他」。

フォアグラについて、白洲さんはいくつか述べている。フォアグラ(foie gras)はあひるの肝をすったもの、そしてこれはハンガリーの特産。むろん、ブダペストに違いない。《あひるを身動きの出来ないような小さな箱に入れ、食物をつめこむ。大喰いだからいくらでもたべるが、やがて運動不足がたたって、肝臓病になり、外側にすき通った黄色い油がつく、それからとったものがフォア・グラになる》。

その場で話を聞いてうんざりしたらしいが、食べるとそのおいしさに抵抗できなかった、と記している。ブダペストではペースト状にしないでぶつぶつに切り、茹でたまま出す、という話は、なんとも豪勢。無頓着なる優雅ととらえたい。想像すればたちまち涎が出そうになる話ばかりであるが、白洲さんが触れるオードブルの世界は、やはりどこか気品が溢れ、対外的な感覚の中に贅の芳香が感じられる。

|

| 【「90のオードブル」より、とうもろこしのレモンバターなど】 |

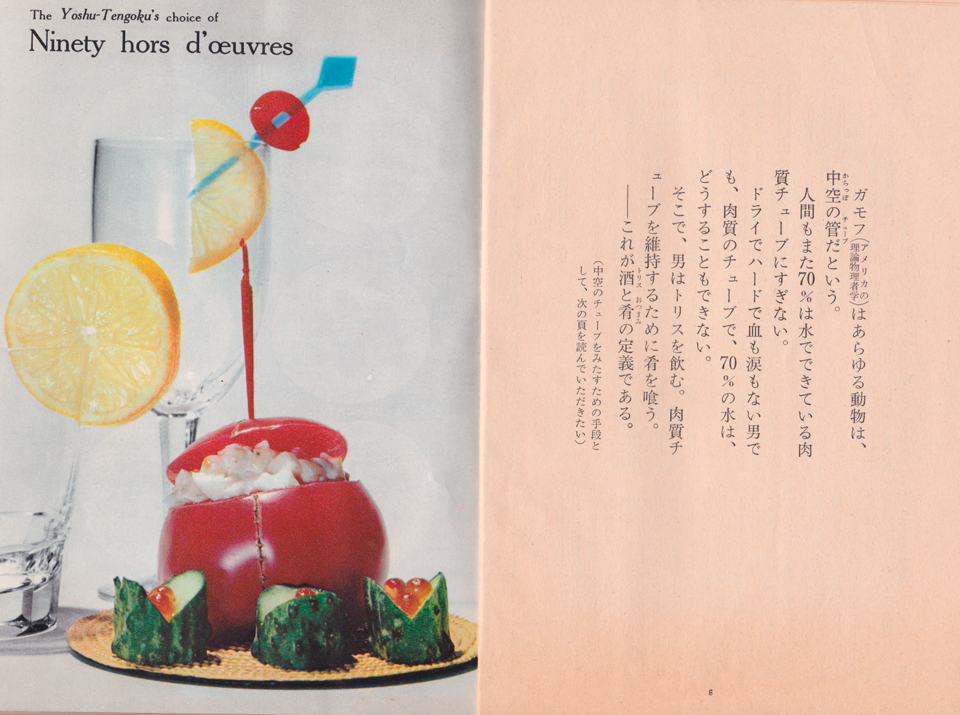

「The Yoshu-Tengoku’s choice of Ninety hors d’oeuvres」という美しいカラー・フォトを織り交ぜたページは、まさにそのオードブルの世界の百花繚乱を表現してみせ、食の文化の極みを見せつけてくれる。タイトルを訳せば当然、“ヨーテンが選んだ90のオードブル”ということになる。少々いかめしい奇妙な散文詩が冒頭にあるのはいかなる理由か。

《ガモフ(アメリカの理論物理学者)はあらゆる動物は、中空(からっぽ)の管(チューブ)だという。人間もまた70%は水でできている肉質チューブにすぎない。ドライでハードで血も涙もない男でも、肉質のチューブで、70%の水は、どうすることもできない。そこで、男はトリスを飲む。肉質チューブを維持するために肴を喰う。――これが酒(トリス)と肴(おつまみ)の定義である》

(『洋酒天国』第54号「The Yoshu-Tengoku’s choice of Ninety hors d’oeuvres」より引用)

そうした壽屋のトリスのコマーシャルをちゃっかり加えた上で、色とりどりのオードブルが被写体であるカラー&モノクロ・フォトアルバムという体裁になっており、90のオードブルの造形がそのピクチャー・アートの中で愛しいほどにひしめきあっている。ヨーテンとしては大傑作、見事な芸術作品と言えよう。

こうして眺めてみると、和食、洋食、中華を問わず、魚、肉、野菜のこれら並べられたオードブルのなんと可愛い存在感であろうか、と思う。単に酒の肴という領域を超え、人々が愛して已まない悦楽の美術品と化していることに、読者である私は興奮を抑えることができない。家庭で向かい合う食の、その必然と合理と饗応とが酒の楽しみ方をよりふくよかにさせ、人類の食の文化の極みとして、オードブルというものが哲学的な顔を匂わせているのは、随分と新しい時代の発見なのではないかとも、思うのである。

コメント