零落の奥底から湧いてくる威厳といふものがあるやうに、真裸でゐるといふ事は、仕着を着て行くよりも、人間らしくあるといふのに、更に近いものである。

ラム著『エリア随筆』より引用

小学生だった私はその頃、剣道のスポーツ少年団に所属していた。水曜の夕方と、土曜の午後が稽古日だった。

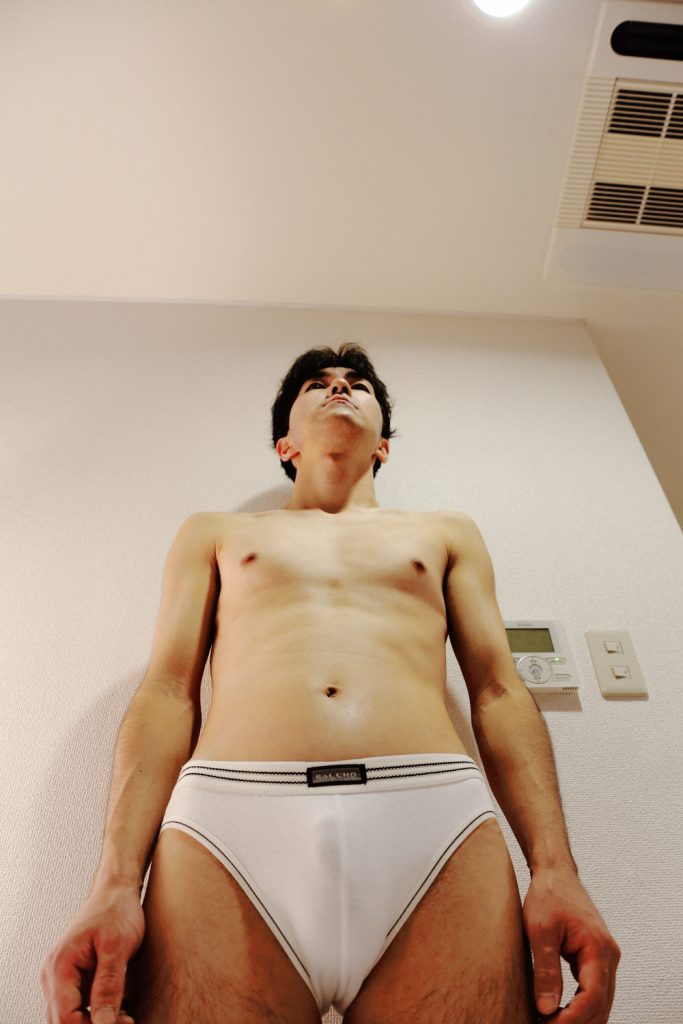

その日、私のパンツ(当然ブリーフ)はとてもゆるかった。ゴムの伸縮が衰えて、骨盤の腸骨のあたりから大きくずり落ちんばかりだった。そのたびにズボンの上からパンツをずり上げ、一日それが数えきれない日課になってしまっていた。

そういう状態でパンツを穿いていた私が、剣道の試合に勝てるわけがない。

身体を動かすたびに袴(はかま)の内側でパンツが落ちそうになり、それをブルブルとしたフラダンスのような動作でなんとか阻止し、相手の面や胴や甲手を打ちつつも、全く集中できずそれどころではなかった。長く試合は続き、どれほど竹刀を振り回しても勝敗は決まらず、打ち合いの反復は互いの体力を激しく消耗させた。

そうして全身の力が抜けた瞬間、ゆるかったパンツが、ニュートンの万有引力の法則に抗うことなく見事にスルッと脱げ落ちたのである。

あっ!!! と思って直立不動になった私の頭に、相手の少年の竹刀がストンと当たった。

「メーン!!!」

勝負あり。私はパンツに負けたのである。それはまるで、チェコの近代芸術家トワイヤン(Toyen)のシュルレアリスムの線描画のような光景に違いない。黒光りする床に、ぽつんと小さなブリーフが、袴のカーテンの隠密に可愛らしく現れたのだから。

ひろひろさんの投稿に感謝感激

唐突にいうが、私はパンツの脱ぎ穿きの瞬間に、少年に戻れる気がするのだった。

それは、チャールズ・ラム(Charles Lamb)がいっているように、真っ裸でいるその平易な状態こそ、「人間らしく」あるからだと思う。

私のお気に入りのブロガーひろひろさんは、まさに少年のように魂が光り輝いている。

前回私が投稿した「人新世のパンツ論②―パンツは世界を掌握する」に、またもや応えてくれたのである(ひろひろさんのnote.com「『パンツ』の話で盛り上がっちゃっているのですが。」)。本当にありがたい限りだ。

そこでいくつかひろひろさんゆかりのパンツの話が挙げられているのだけれど、「ディズニーパンツ」なんていうのは、もう本当に自分の人生で、これまで一度もすれ違うことすら無かった領域だと、新種の生き物の発見に似た驚きを覚え、眼を熱くした。未知なる世界の向こう側に、もっと大きな広野が有るぞと――。これはもう、世代間のギャップ云々ではなく、単に私が、その世界を見ようとしていなかっただけなのだ。

全開ぶっちぎりにひろひろさんが取り上げてくれた、いくつかのパンツについては、今後、こちらも掘り下げていきたいと思っているので、乞うご期待。

カルバン 紫の下着を?

ここでは、そのうちの一つ、「紫色のカルバン」について語ることにする。

ひろひろさんが、「『パンツ』の話で盛り上がっちゃっているのですが。」の中で腰パンスタイルでご自身のパンツをお披露目してくださっているのが、まさにそのオマージュ。映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の“あのシーン”にちらりと登場する、「紫色のカルバン」について、私もいろいろ思いを馳せてみた。

1985年に公開されたロバート・ゼメキス監督の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(Back to the Future)を私が観たのは、中学1年の冬だった。すっかりあの映画にハマり、デロリアンのプラモデルを買ってきて、その工作に没頭するほどだった。完成したデロリアンのプラモは、自宅の家具調カラーテレビの上に据え置いて、毎日それを自己満足的に眺めていたものである。

マイケル・J・フォックスはかっこよかった――。

“あのシーン”とは、マイケル演じる主人公のエレキギター好きの青年マーティが、おしゃれな紫色のカルバン・クライン(Calvin Klein)のブリーフを穿いていて、それがちらっと見えてしまうシーンのこと。

マーティが“ドク”と呼んでいる、エメット・ブラウン博士(クリストファー・ロイド)がタイムマシンを発明。真夜中、あるトラブルが起きて窮地に追い込まれるマーティは、タイムマシン(デロリアン)を加速させ、現代(1985年)から30年前の1955年の同じ町(ヒルバレー)にタイムスリップしてしまう。

町では、いじめられっ子の高校生ジョージ(クリスピン・グローヴァー)と出くわす。

マーティは、すぐにわかった。ジョージは自分の父親で、正真正銘ここは1955年のヒルバレーなのだと。ところが不運にもマーティは、自動車と衝突事故をおこし、頭を打って意識を失ってしまう。

そうしてその日の夜、女子高校生ロレイン(リー・トンプソン)と出会うことになる。

なんとこのロレインが、マーティの母親なのだ。

1955年のロレインは、まだ高校生で独身であり、マーティとロレインは後々の親子であるにせよ、スリップした時間旅行の中では、ふたりとも同年代なのである。

ロレインの一家に介抱され、そのロレインの部屋でようやく意識が戻ったマーティは、眼の前にいるロレインが、自分の母親の若い時の姿であることに気づいて動揺し、そのほっそりとした体型にも驚く。

そうしてここで、ロレインは、初めて出会ったマーティに変なことを訊ねるのだ。

「カルバン 紫の下着を?」

カルバン???

なぜかロレインは、マーティのことをカルバンと呼んだ。

「カルバン・クラインでしょ? 下着に書いてあるわ」

マーティは、カルバン・クラインの下着を穿いていた。つまりロレインは、意識のない彼を介抱している間に、身に着けている下着をしっかりと目視していたのだった。

カルバン・クライン社は、この時代にはまだ存在しない。

1968年に設立され、下着ブランドを手掛けるのはもっと後年である。

奇妙な言い回しになるが、マーティは、自分の下着姿を“若い母親”に見られて、オドオドする。なんともいいようのない気持ちになって困惑する。

ところがロレインの方は、“自分の息子”のマーティに、すっかり恋心を抱いてしまっている(これも奇妙な言い回しだ)。ロレインは、マーティの傍にすり寄ってくる。激しく動揺する“息子”のマーティ。

たいへんコミカルなシーンなのだけれど、マーティがドテッとすっ転ぶ瞬間に、穿いている「紫色のパンツ」がばっちり見えるのだった。

パープル(紫)の深い意味

中学生だった私は、剣道の試合でズルっと脱げてしまった、あの日のパンツのことを思い出しながら、マイケルのズッコケシーンを面白おかしく観ていた。

ただそれは、現代的なパンツを穿いていたマーティが、1950年代の女の子に珍しがられて奇妙な青年だと思われている――と解釈し、それ以上深くは考えもしなかった。

しかし、よくよく考えてみると、ロレインが訊ねた「カルバン 紫の下着を?」――すなわち、

“Why are you wearing purple underwear?”

という意味の問いかけには、もう少し深い理由があるように思えた。

確かに、「紫色のカルバン」姿のマイケル・J・フォックスは、シャイでかっこよかった。

当時、頭は丸坊主で、おしゃれとは無縁だった中学生時代の私の日常生活とは、天と地ほどかけ離れていた。カルバン・クラインなんていうブランド名は、ほとんどよく知らなかったけれど、普段自分が穿いている「白のブリーフ」よりも、断然おしゃれでかっこいいなとは思ったし、素直にそれに憧れた。

とはいえ、片方は、つまり映画の中の生活風景には、多くのギミックが点在する。

したがって、こういう解釈は可能かもしれない。

1955年のアメリカの、カリフォルニアの架空の町ヒルバレーに住んでいるロレインが、青年マーティに問いかけたセリフ――「カルバン 紫の下着を?」――への文脈的飛躍は、やや政治的かつ社会的な意味において、今日的な問いが試されていたのではなかったかと。

紫のイメージはセクシー、神秘的、気品がある、神聖といったキーワードが思い浮かぶ。赤や青や緑とは違い、その色彩の固定観念には、不安あるいは不安定な要素が絡むことがある。マジョリティがあまり選びたがらない色、それが紫という色の幻惑性なのだ。

エレキギターを愛するマーティが、ほとんどビキニといっていい「紫色のカルバン」を穿いていた理由は、おそらく、この映画公開の前年の、ビルボードチャートを記録的に大いに塗り替えた、ミュージシャンのプリンス(Prince and the Revolution)のアルバム『パープル・レイン』(Purple Rain)に起因しているのではないか。

パープル(紫)の色の持つイメージは、プリンスという人の社会的境遇を反映させ、見事にそれをアイデンティティとした。そのうえで、封印されていたドメスティックな世界が、ロックの音楽を通じて80年代のあの時代に放出された――と私は感じざるを得なかった。

とりわけ、シングル「パープル・レイン」の歌詞における、“紫の雨”の文脈は、アメリカ現代社会の“暗く濁ったステートメント”を示唆した、素晴らしい歌詞だと思う。アメリカ人の多くが国内の、しかも家庭的な暗部の一面としてあの曲を受け止めていたというのは、否定できないだろう。

80年代以降のエイズ問題(HIV感染者及びエイズ患者の蔓延)が、世界的に、しかも政治的にクローズアップされ、その偏見に満ちた流言なりインフォメーションが、マイノリティへの偏見と差別と憎悪を助長した一面を忘れることはできない。そういう捏造された部分での暗いイメージが、パープル(紫)という色のイメージに重くのしかかっていたとは、いえなくないだろうか。

パープル(紫)が、80年代の混濁したアメリカ社会の暗部を浮上させ、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の中で、なぜあなたは、紫の下着を、はいているのですか? という意味の問いに煎じ詰めた製作者の意図は、端的なアメリカ社会の構図を記号化するのに都合が良かったと考えるべきかもしれない。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のプロデューサーであるスティーブン・スピルバーグ(Steven Spielberg)の、自ら監督した映画『カラー・パープル』(The Color Purple)が同年(1985年)に公開されている。あの映画のタイトルこそ、まさに紫の色を表し、アリス・ウォーカーの同名原作にそれは由来する。しかし、あの映画は当時、ほとんどといっていいほど表舞台では評価されなかった。ずばりそれは、アメリカ社会の暗部の歴史をさらけ出した、決定的な時代劇だったからだ。

紫から白のパンツへ

話を矮小化する気はさらさら無いが、パンツの話に戻す。

1985年の日本の、ちっぽけな片田舎に住んでいる丸坊主の私に対して、夢想的に若きロレインが、私に訊くであろう。

〈ところでそこの坊主さん、あなたはなぜ、白の下着をはいているのですか?〉と――。

坊主なのは自分の意志ではなく、否が応でも「白のブリーフ」を穿いている自分を激しく罵り、自己を責め立て、容赦なく心がくじけてしまうような辛辣な言葉、かつ先鋭的な謎掛けでもあった。私はなぜ、こんな中学校に通っているのだろう…。

そうした中学校という不自由な境遇に埋没していた私は、それを突き返すだけの教養も教育的余裕も精神的ビタミン剤も持ち合わせておらず、内心、傷ついてもいなかった。

いや、違う。

あまりに傷ついた心に、傷ついていないふりをしていただけである。ただし、反動のマグマはどこかに眠っていたはずなのだ。

§

「紫色のカルバン」の話から、挫折を味わった「白のブリーフ」の具象に移りたい。

次回は、昭和のパンツ――フクスケ商品の「白のブリーフ」(残存していた昭和のレアアイテム)を実験的に穿いてみたレポートを記すことにする(「人新世のパンツ論④―白のブリーフ呪縛」)。

これもまた、トワイヤンの、シュルレアリスムに近い超写実的な光景であるかと思えるが、関心のある方はぜひご期待のほどを。

コメント