ひょいとそれを読んだら、まるで阿刀田高氏のブラック・ユーモア的なショートショート、あるいは怖い夜話といった感じで、実に摩訶不思議なエッセイだったので、今回は取り上げてみたい。筑摩書房のPR誌『ちくま』2024年11月号(No.644)に掲載された、岸本佐知子さんの連載「ネにもつタイプ」の「窓」というエッセイ。ちなみに前回紹介したのは、「岸本佐知子さんのアピヨンポンポン」。

岸本佐知子さんの「窓」

知らない人ばかりの酒宴

それはこんな話だった。

30年以上前のこと。岸本さんは知り合いに誘われて、ある飲み会に参加した。居酒屋の大きな座敷に15、6人。どうやら定例の飲み会だったらしく、その日はその中の誰かの誕生日を祝う“誕生会”だった。

ところが、知り合いが急に来られなくなり、岸本さんは飲み会に行ったものの、そこでは知った人が一人もいなかったという。

座敷は盛り上がっていた。《あちこちで笑い声や大声が起こっていた》。それぞれが熱心に話をしていて、自分が入っていける雰囲気ではないと岸本さんは思った。ただ、一人でビールを飲みながら、あちらこちらで笑い声が起こるたびに一緒に笑うふりをした。

宴席の一番端に、年上の女性が座っていて、どうやらその人が、この飲み会の主役的人物だった。彼女が話し出すと、周囲の人は必ずそっちに向いて話を聞いていたし、熱心に頷いたりもしていた。《恰幅がよく、いかにも人望があるといった風だった。周囲の人々がその人の名前を口にする声には尊敬と畏怖が滲んでいた》。むろん、岸本さんはその人物が誰であるかなど全く知らない。

岸本さんは座敷の雰囲気に馴染めず、中座して何度もトイレに行った。

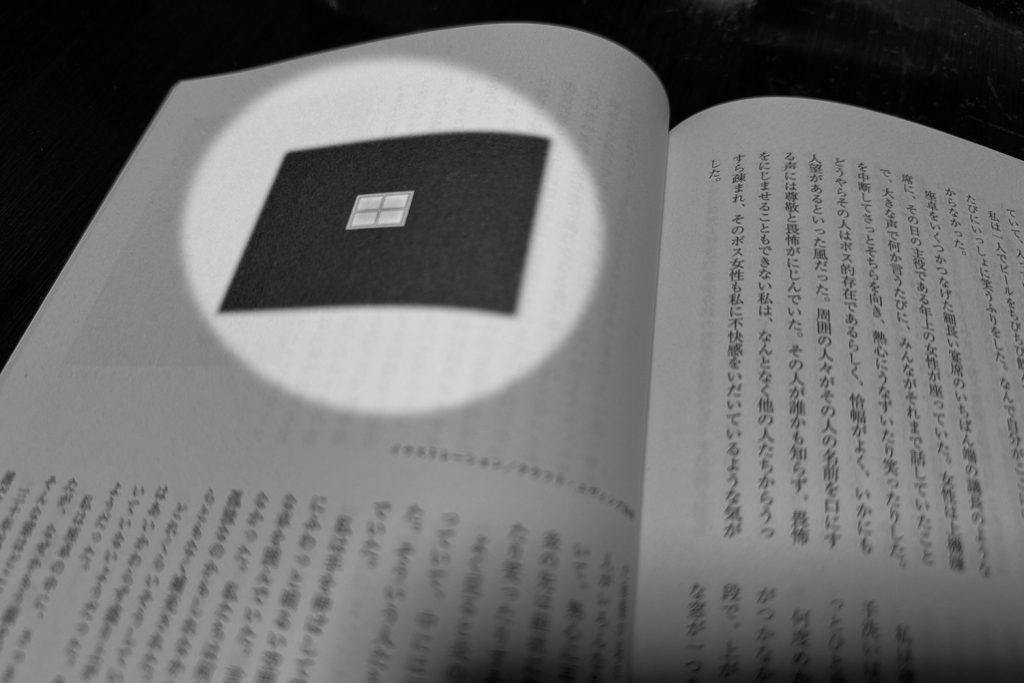

したいわけではなくても行った。トイレに行く途中、長い廊下のある壁に、階段の入口があることに気づいた。岸本さんはその短い階段を上がってみた。たった数段ほどだ。するとそこには、二畳ほどの暗い部屋があり、小さな窓が一つ開いていたという。

赤い炎、緑や青の炎

窓を覗いてみると、その真下はちょうど誘われた飲み会の座敷になっていて、不思議なことに、そこにいる人たちがサーモグラフのようにいろんな色に発光して見えたという。

主役的人物の女性は、真っ赤に燃えていた。その周囲で熱心に話を聞いている人たちも《赤い炎に包まれていた》。その炎は主役的人物の真っ赤につながって合わさって、何かいったり笑ったりすると、紐のような状態になった炎は《赤く太く燃えた》。

よく見ると炎は、グラデーションになっていた。赤からオレンジ色の炎、黄色の炎、そして緑や青の炎。誰ともつながっていない人や、一人でうつむいてビールを飲んでいる人は、緑や青の炎だった。それから、《何の色もついていない人もいた》。

岸本さんは窓越しにその人たちに触れた。《すると暗闇の中にふわっと明るい空間が生まれ、私はその人たちといっしょに小さな卓を囲んでいた。言葉は少なかったけれど、不思議と気まずくはなかった。私たちは何かあたたかいものでつながっていた》。

岸本さんは座敷に戻った。さっきと変わらず賑やかだった。

だがこの中に、さっき明るい空間となった人たちがいるはずなのだが、《なぜかもう顔を思い出せなかった。上のほうの壁を探したが、そんな窓はどこにもなかった》。

しかも岸本さんは、エッセイの最後をこう結んでいる。《三十年以上前の話で、どこの店だったか、会に誘ってくれたのが誰だったかも、もう思い出せない》――。

《もう思い出せない》のだそうだ。

いつものクラフト・エヴィング商會(吉田篤弘、吉田浩美)のイラストも、なぜか今回は途方に暮れたような感じで、請け負った内容を想像して膨らまして構造化して、ワンカットの挿し画に収めたわりには、あまりに突飛な、全く不可思議な飲み会のエピソードであったために、イラストの妙味が吹き飛んでやや大雑把すぎるのであった。

§

確かに、何もかもがわからないということがある。

なぜ私は、ここにいるのか。ここにいる理由は無くはなかったはずだが、結局いてもいなくてもかまわない、どうでもいい存在、誰も気づかない私という存在のむごたらしい悲しさに、打ち拉がれる。

とすれば、その窓はどこにでも現れるのではないか。

階段を上った真っ暗な部屋に、ぽつりと窓が。そうしてその窓から、真下の自分を眺めることもできる。誰ともつながらない自分の炎が、青く見える。《もう思い出せない》のは、もう思い出したくないから。どこにでも現れる窓なのに、見上げてもそんな窓は、どこにもない…。

関連記事

コメント