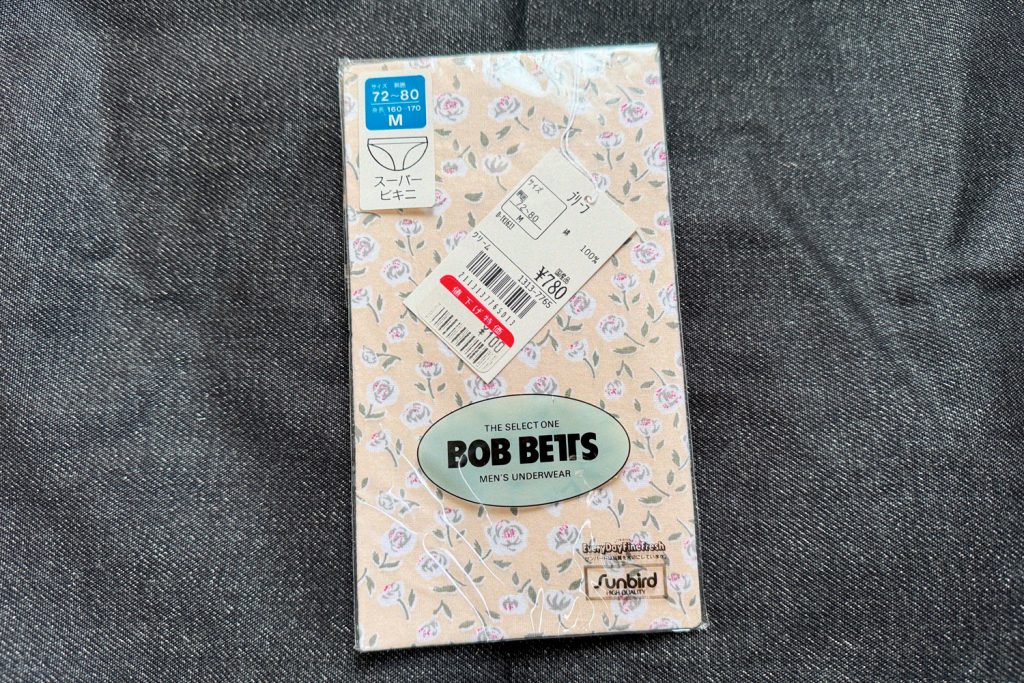

かつて衣料品の流通販売で活況を呈していたスーパーマーケットの長崎屋(※屋号のロゴ表記は長﨑屋)の、スーパービキニタイプのブリーフを入手した。その「サンバード」という独自ブランドは、知る人ぞ知る高品質な衣料品を提供する名ブランドであったようだ。パッケージには以下のように記してある。

長崎屋のサンバード肌着は、長年の研究と経験をいかし、合理化された生産システムと厳選された、素材で、独自の裁断技術を駆使し、綿密な検査工程をへて生産されています。品質、縫製は最高、安心して着ていただけるオリジナル商品です。

長崎屋「サンバード」のビキニパンツより引用

90年代初めまで、私も長崎屋に買い物に行くことがしばしばあった。JRの駅を2つ越し、3つめの駅の西口を出て、ほんの数分歩いた所に、数階建ての大きなビルがあった。そこが長崎屋であった。

その頃ある日、横浜育ちでメガネを掛けたやんちゃっ子の友人が、

「おい、おまえ、スーファミ(任天堂のスーパーファミコン)面白いから買えよ」

というので、私は矢も盾もたまらず買いに行こうと思いたち、数日後に長﨑屋さんに出かけていったわけである。発売開始からまだ数ヶ月しか経っていなかった頃のスーファミの本体は、あまりの人気商品で、地元の片田舎の玩具ショップでは品薄で在庫がほとんど無く、確実に在庫がありそうな、長崎屋さんなら、と思って出かけて見事にゲットして帰ってきた――という学生時代のちゃちな思い出なのだけれど、程なくして、そこの長崎屋の店舗は、新興の流通業界の波に飲まれたせいか、平成の世に敢え無く閉店となってしまった。

花柄のスーパービキニ

スーファミの思い出話をしている場合ではなかった。そう、ビキニの話である。長崎屋の「サンバード」ブランドの、ちょっと古めかしいスーパービキニを入手した――という話であった。

ビキニはもと、フランスのヌードダンサーのミシュリーヌ・ベルナルディーニ(Micheline Bernardini)をモデルにした女性水着から誕生したことは、以前書いた(「人新世のパンツ論⑥―虎の尾を踏むパンツ」)。それは乳房及び下腹部を《申し訳程度》に覆っただけの布きれパッチ――だった、ということも書いた。

私が今回入手したビキニは、水着ではなく、あくまで男性下着=ブリーフである。ただのビキニではない。スーパーな、ビキニスタイルのパンツ。つまり、《申し訳程度》の布切れパッチが、さらに申し訳ないくらいに小さくなっているパンツというわけで、さすがにそのサイズ感は、拝みたいくらいに超コンパクトなのであった。

しかもそれは、花柄――。英語でいうとFloral。私にはこの花柄模様が、バラに見えてならないのだが、どうであろう。ルキノ・ヴィスコンティ(Luchino Visconti)が描く映画には、イタリアの伯爵の豪奢な洋館が登場したりするが、そこの室内の壁紙が、こんな可愛らしいバラだったりする。

バラか否か、という愛憎にもならないちっぽけな問題であるが、面白いことに、この商品パッケージには、“THE SELECT ONE BOB BETTS MEN’S UNDERWEAR”と記してある。

最初私は、“BOB BETTS”――すなわち、ラン科のカトレヤのことかと思った。

花に詳しい人はよくよくご存知かと思われるが、ボブ・ベッツというカトレヤの品種があるのだ。その花弁は、まるで大ぶりのマイタケのようであり、もっとスキャンダラスで下品な想像を起こせば、女性の陰部の形にも似ている…。ただ、そうだとすると、ボブ・ベッツなのに、バラの花柄を模したデザインというのは、おかしなことになるではないか。

いやいや、“THE SELECT ONE BOB BETTS MEN’S UNDERWEAR”というのだから、これを直訳して、「ボブ・ベッツ氏が選んだ男性下着」と解けば、それはカトレヤではなくて、ボブ・ベッツさんという人物を意味しているのだろうと思われる。

しかし、はて、ボブ・ベッツさんって、誰なのか? ちょっとわからないので、困ってしまった。

もしこれが、ドッグレースの本(“The Greyhound Annual 1988”)の著者であるボブ・ベッツ氏だとしたら、彼がイングランド系の血統書付きの犬のパンツをお墨付きでデザインしたわけでもなくて、なんということか、極東アジアの庶民的な日本人が“普段穿き”するであろう、ナガサキヤさんのパンツを特選しちゃいました、まさにこれこそセレクト・ワン! ボブ・ベッツ!――。というワンワン尽くしの小噺は、ちょっといただけないか。いくらなんでも、それがボブ・ベッツ氏の隠密なビジネスのフィールド・ワークだったとしても、あまりにも荒唐無稽すぎるであろう。

とにかく、ここでいいたいのは、世の中にボブ・ベッツさんという名の著名人は無数におられて、長崎屋「サンバード」のあのようなスーパービキニをデザインもしくはセレクトしたのは、どなたのボブ・ベッツさんなのかわからずじまい、私の調べが足りなすぎ――ということなのである。

もしどなたか、長崎屋「サンバード」のスーパーなパンツをセレクトした、由緒あるボブ・ベッツさんをご存じの方がおりましたら、ぜひお知らせくださいませ。この投稿のコメント欄等々にメッセージお願いします――。

ところで、私が入手したこのスーパービキニのブリーフが、いつ頃店頭で販売されていたものなのか、それもよくわからない。

バーコードがある以上、80年代後半以降の商品だと思われる。しかも、値付けが「値下げ特価¥100」となっていることを推察すると、店舗の改装もしくは閉店の折の処分品だったのではないか。タダ同然の処分品だったにも関わらず、あいにく、それはあまりにもスーパーなビキニだったせいか、誰の眼にも止まらず買い手がつかずにデッドストック、と相成ったわけである。

そうでなくとも、“普段穿き”の生活必需品的な利用で、男モノのパンツを長崎屋さんに買いに来る旦那衆――あるいは奥さんや二号さん――が、昭和であろうが平成であろうが、そもそもビキニスタイルのブリーフをチョイスする必然、なんてものがあるわけがない。その合理的な――ある意味不条理な、といってもいい――使用目的は、自室の小部屋で鏡の前に立って穿いた姿をしげしげと自分で眺め、情欲を掻き立てる以外になく、それはつまり、少数派においての隠れアイテムなのであり、もしくは連れの女性との情交における前戯で穿いて見せるほかはなく、そうしたモヤモヤとした気分の男性がこの花柄のビキニを穿いて(あるいは穿かせられて)いる様を想像すれば、長崎屋で売られていたスーパービキニ!!!! の存在はなんと稀有な、まこと見事なくらいに常軌を逸した珍奇なことだったのではないかと、思わないわけにはいかないのである。

活況を呈した長崎屋の「サンバード」にして、このスーパーなビキニの存在。しかも花柄、フローラル。確固たる男性下着。幾久しく明瞭会計で、たったワンコイン100円ぽっきり(※私が今回入手した際の価格はもっと高かったです)。小学生でも買えたよね…。2024年6月、まだまだロシア連邦のウラジーミル・プーチンさんがくだらない地政学をふりかざして血迷ったままでいるこの時期に、私はこっそりと、このかつての長崎屋の花柄ビキニを、どこのボブ・ベッツさんだか知らないが、エイヤ! とばかりに穿いたのだった。

世の中の、平和のために。これで戦争がなくなるのなら、わけもないこと。私自身のむき出しの裸の下腹部に、些細なほど小さく覆われた布地。それはビキニ。スーパーなビキニ。遠い昔のビキニ…。不覚にも、多少の興奮度を味わいながら――。

『サンデー毎日』の花柄パンツ記事

ゆえあって、大変古い雑誌を見つけたのだった。毎日新聞社の週刊誌『サンデー毎日』。昭和50年(1975年)12月7日号。

その雑誌をぱらぱらと開いて、まず、こんな広告に目を留めた。

《どっちからプロポーズしたのってきいたら、ママは「パパよ」っていうし、パパは「ママさ」っていうの。ナゾだわ…》

青いセーターを着た黒髪の女の子が、両親の新婚当時の記念写真を手に持って、上目遣いで笑みを浮かべている。女の子の後ろには、ぼんやりとエプソン姿のお母さん――。これは、日本不動産銀行の広告である。

日本不動産銀行――。2年後の1977年に「日本債券信用銀行」と改称され、ざっくばらんにその後の複雑な変遷を省略して述べれば、今はあおぞら銀行なのである。

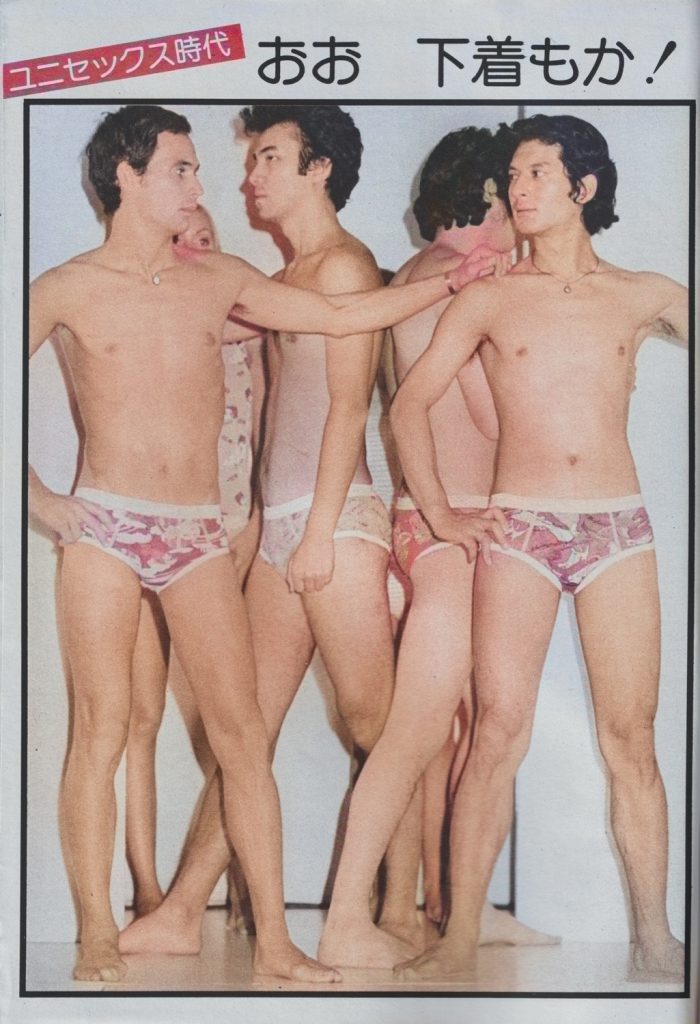

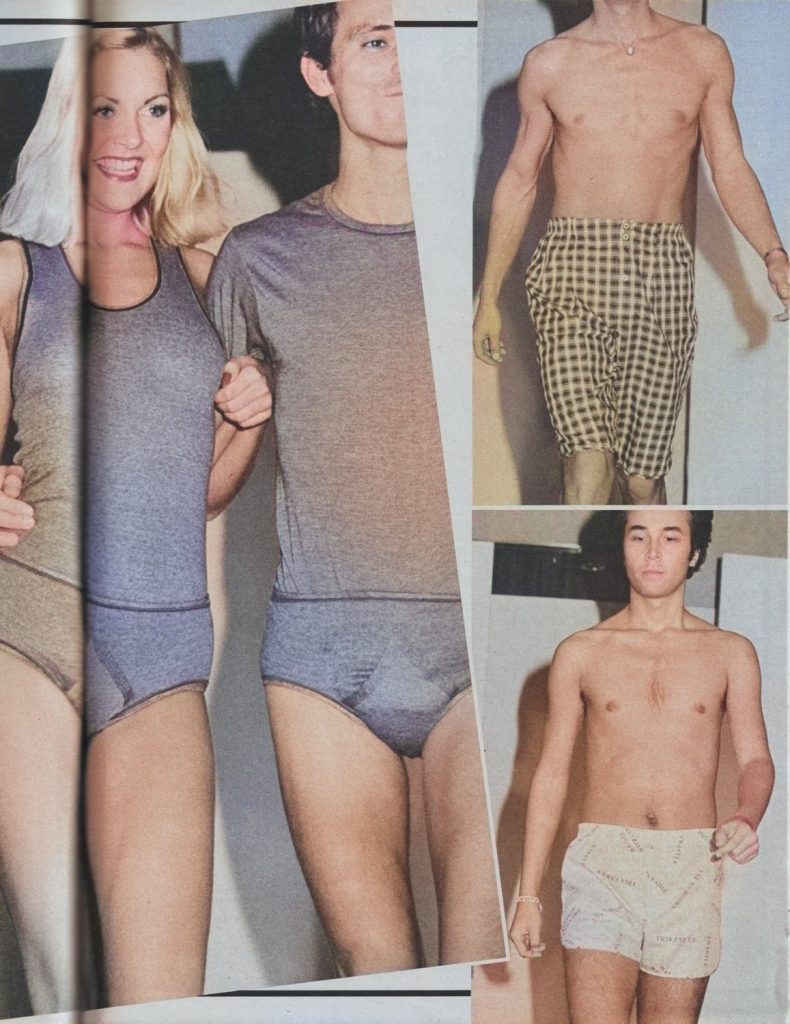

こうした昭和時代の『サンデー毎日』に、若い男性らがブリーフ一丁でポーズを決めているビジュアルが掲載されていたのだ。タイトルは、「ユニセックス時代 おお 下着もか!」。私はこの3ページ分のモノクロ記事を、例によってAdobeのスーパーなAI技術を駆使してカラー化し、当時のパンツを鮮明なビジュアルとして記録することにした。

ピンクの花柄 人形のプリント 女性のショーツかと思ったら実はこれがすべて男性用。カワイイ男の子がスポットをあびてパンツ一ちょうで登場するという本邦初の男性下着ショーが銀座で行われた。

『サンデー毎日』昭和50年12月7日号より引用

昭和50年に、日本で初めて男性用下着のファッションショーが銀座でおこなわれた旨の記述に驚く。日本の下着文化史をひもとくうえで、一つのきっかけがそこにあったとみるべきだ。

さらに調べると、女性用下着で初めて日本でファッションショーがおこなわれたのは、1952年(昭和27年)、大阪の阪急デパートだったという。その時の主催は、なんとワコール(当時の社名は和江商事)。

本邦初の男性下着ショーのほうの主催は、不明である。記事の写真を見る限り、海外のメーカーらしきパンツが見られるので、各メーカーの協賛という形でのショーだったのではないか。

ジョッキーの「Yフロント」(Y-fronts)が見える女性モデルさんは、なかなかおしゃれである。いわずもがな、前開きの「Yフロント」は、女性には必要ないもの。利用の価値がない。

しかしながら、パフォーマンスとして、大ヒットした男性用下着のメルクマール的アイテムを、女性があざとく穿いてみせるというのは、時代を大きく先取りしていたということになるのだが、この時の来場者は、それに勘付いただろうか。

少なくともメディアは、そのことに全く気づかなかったようである。以下は、掲載されていた記事であるが、あくまで男性用下着の「時代の変容」についてふれたもの。

日本男子もついにここまできたかと嘆く人もあるが(中略)六年後には日本男子の大部分がこのようなカラフルなプリント模様のショーツをなんの抵抗もなく身につける時代がくるとのこと。

『サンデー毎日』昭和50年12月7日号より引用

確かに、一般の男性が、カラフルなブリーフやトランクスを穿くことに、何ら抵抗がない時代となった昭和50年代――70年代から80年代――は、あらゆるファッションがあちらこちらから流入してきて、玉石混交に波打つ時代に突入したのだった。

さて、この場合の《日本男子》を、「日本男児」(ニッポンダンジ)といいかえると、カラフルなブリーフやトランクスにとびつく男の子を嘆いているのは、おそらく昭和1ケタ以前の日本人男性であったかと思われる。

古い世代の人が、若い世代のカルチャーの“幼稚さ”に「嘆く」というのは、古今東西、いかなる時代においてもあり得ることなのだろう。人の心意とは、そのような作用をもたらすものなのかもしれない。

80年代のジャニーズで、たのきんトリオが登場した時、若い女の子がキャーキャーいうのはまだ理解できるが、若い男の子までがトシちゃァァーん! マッチィィィー! ノムラのよっちゃーん!とキャーキャー騒いでいるのを見た時、小学2年生だった私は、「世も末」だなと思った。しかもその時の一番のスキャンダラスなトピックは、「マッチの腋の下にはワキゲが生えていない」…だった。

フンドシを捨てよ、花柄パンツを穿こう

話を戻す。

昭和1ケタ以前の日本人男性からすれば、フンドシを締め、戦後は猿股やステテコでやや開放感を味わい、さらに月日が経って柄物のトランクスなども穿いたりしておしゃれを気取り、孝行息子が小学生くらいに育ってからは、まあ、せいぜい、欧米文化の通過儀礼の一種で、清楚な「白のブリーフ」まではなんとか、ほのぼのとした心持ちで許容できたのであろうが、さすがに花柄などのショーツ――女性用の水着のビキニと見紛うくらいに小さな布切れパッチ――を自分の倅が、ニヤニヤしながら穿いてみせる時代がくるとは、想像だにしていなかったに違いない。昭和10年に青森で生まれた寺山修司でさえ、昭和30年代以降に生まれた若年の彼らの姿を以下のように嘆いている。

私は革命に興味をもっていたが、革命後の社会には興味を持ってはいなかった。政治的な解放は、所詮は「部分的な解放」にすぎないと知っていながら、それでも学生たちの蜂起するたび、地理派から歴史派へと心を移していく多くのわかものたちを見る思いがするのであった。六〇年から七〇年へかけての、もっとも大きなエポックは、新しいタイプのわかものたちの誕生であった。彼らは、「家出」することを逃避とは考えなくなった。

寺山修司『書を捨てよ、町へ出よう』(角川文庫)より引用

かつて島崎藤村らが超克しようとしながらはたし得なかった「家」を、まるで古くなった下着でも始末するようにあっさりと捨ててしまうわかものたちは、父親の権威から見れば許しがたい造反であった。

「家」を簡単に捨てることができる若者たちは、まさに寺山氏が比喩しているように、あっさりと古き日本人らしき文化の象徴である下着――フンドシや猿股、ステテコ――をいっさい捨て、花柄のブリーフやトランクスに穿きかえてしまうなんてことを、「これは異文化なり」などといって躊躇するわけがないのだ。むしろそれを主体的に、革命的に研磨しているかのような、いわゆる家父長制における「旧来の正義感覚」の放棄と侮蔑なのであった。

冷戦時代の大転換期ともなったベトナム戦争の惨禍によって、世界中の若者たちを立ち上がらせた新しい「人権擁護と自由」の思考のうねりが、ここにとどめを刺した――と表現するのが、この場合相応しいのだろう。そのしなやかに波打つ時代の鞭に、旧式的な日本人が、ピシャリとやられてしまったのである。花柄のパンツによって、「日本男児」の観念が終焉を迎えたのである。

ちなみに、この頃の日本の家父長制の崩壊、そして旧式的な「日本男児」の無念さを描いた、傑作中の傑作テレビドラマ『岸辺のアルバム』(1977年/脚本・山田太一)を観る機会があれば、おのずとその世代間の超克の挫折が、理解できるかと思われる。

ユニセックスはジェンダーレスではなかった

ところで最後に、『サンデー毎日』(昭和50年12月7日号)のパンツ記事のタイトルにある、「ユニセックス時代 おお 下着もか!」の、“ユニセックス”のことについて。

子どもの頃、ちらちらとこの言葉は聞いていたりはした。“ユニセックス”――。ただし、子どもたちは、“セックス”の語意の「性別・性差」を「性交」と混同していたから、“ユニセックス”とは、なにか交じり合いの新しいタイプかと勘違いしていた向きもあった。しかし、正しい意味を子どもながらに知った時、それでも今のジェンダーレスとはかなり意味合いが異なっていた、あるいは受け取り方が違っていたかと思われる。

例えば今、三省堂の『現代新国語辞典』(第六版)で“ユニセックス”をひくと、“モノセックス”をひけ――ということになってしまっている。それで、“モノセックス”(和製英語)をひいてみると、その語意は、《男女の区別がないこと》、《男女共通》、《外見や行動に、男女の区別が見られないこと》となっていて、確かにその通りではある。

しかし、昭和の頃の“ユニセックス”の語意は、ちょっと違うのだ。

本来女性用とされている既製服を男性が着(=軽めの女装)、本来男性用とされている既製服を女性が着こなしていること(=軽めの男装)――に端を発し、服装における男女の規定の垣根を超えたファッション・センスを指していたかと私は解釈する。

例えば、昭和40年代の日本人の感覚では、赤やピンク系のネックセーターは、女性が着るもの、と断じて規定されていた(厳密には規定されていないが、通念として常識的にそうとらえるのが一般的であった)。

赤やピンク系のネックセーターを、かりに男性が着こなしたとして、概ねそれは、“男のくせに女みたい”とか、露骨な表現で“オカマ”、とか、“変態”などといわれていてもおかしくなかったのだが、これは男女が同じものを着こなす、“ユニセックス”ファッションなのです――とメディアが喧伝し始めて、昭和50年代以降にようやくそういうものなのかと、ゆるりゆるり浸透していき、至って、オトコが赤やピンク着たっていいんじゃね? と古い感覚が取り払われるようになったのは、もっともっと先のことであった。

少なくとも、平成時代の半ばでは、少数派ではなくなり、赤やピンクのネックセーターを男性がふつうに着こなしていても、なんら違和感はなかった。そういう“ユニセックス”的な感覚の眼差しになっていた――ということなのだが、昭和50年の本邦初の男性下着ショーは、その概念的な分水嶺であったようだ。

こうして時代は過ぎ、2020年代。ジャニーズは消えても、花柄パンツは永遠なり。男女の垣根を超えて、存在し続ける。

次回の「人新世のパンツ論」は、日本人のパンツと羞恥心について語ってみたい。

コメント